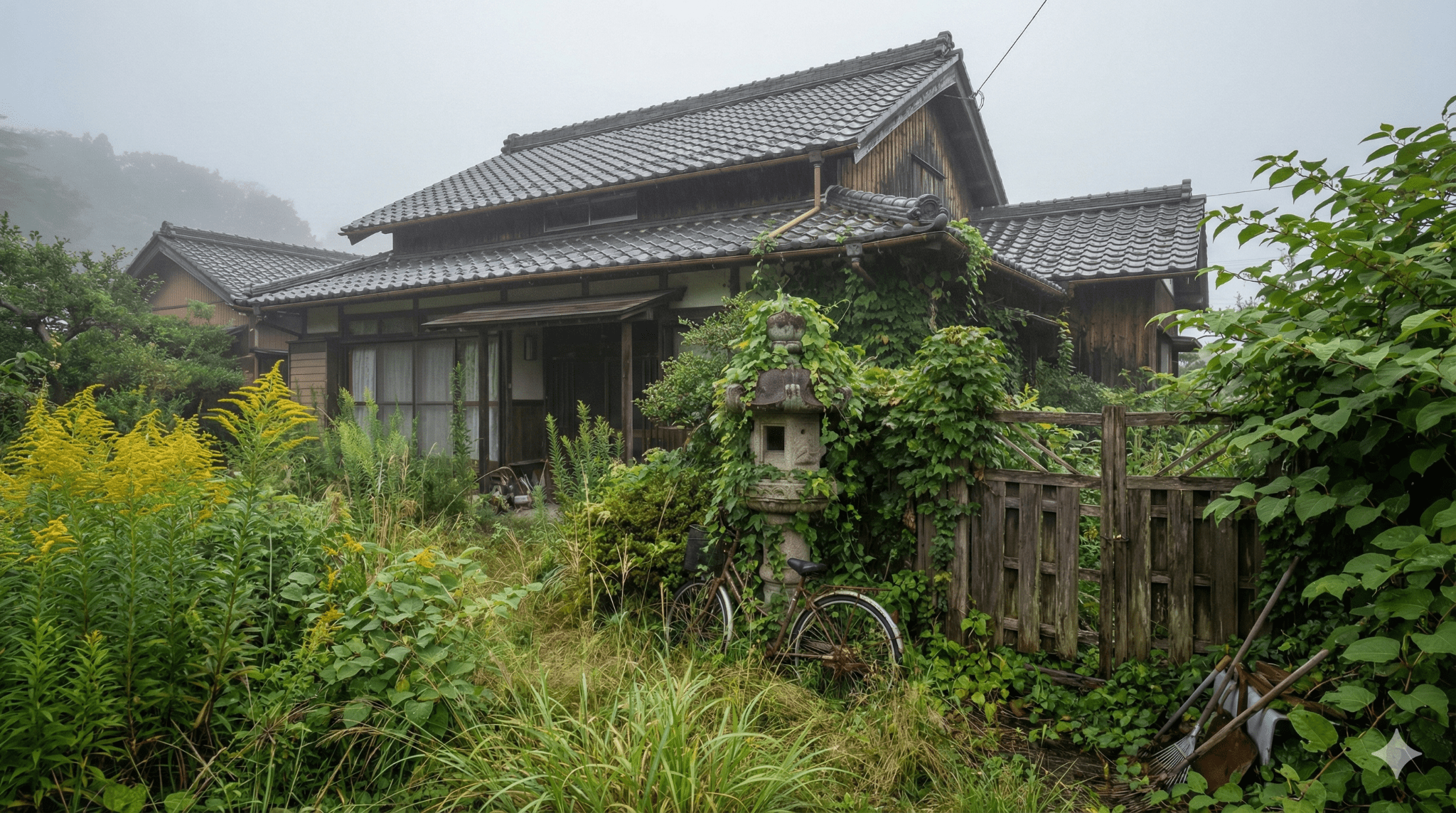

高齢化や住宅事情の変化により、庭の維持管理が困難になった方が増えています。草刈りや剪定作業が身体的負担となり、放置された庭が近隣トラブルの原因となるケースも少なくありません。そんな中、多くの自治体が「庭じまい補助金」制度を導入し、庭の撤去や整備費用を支援しています。本記事では、全国各地の自治体が実施する庭じまい補助金制度について、申請条件や補助金額、手続きの流れを詳しく解説します。お住まいの地域で利用できる制度を見つけて、適切な申請準備を進めましょう。

1. 庭じまい補助金制度の基本概要と自治体による支援の現状

庭じまい補助金は、個人宅の庭木伐採や庭の整理に対して自治体が費用の一部を助成する制度です。高齢化による庭の管理困難や空き家問題の増加を背景に、近年多くの自治体で導入が進んでいます。制度内容は地域により大きく異なり、補助率や対象工事の範囲も様々です。

1.1. 庭じまい補助金とは何か

庭じまい補助金は、庭木の伐採・剪定、庭石の撤去、雑草除去などの庭整理費用を自治体が一部負担する助成制度です。対象工事は自治体により異なりますが、一般的には専門業者による庭木伐採や庭の解体工事が含まれます。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 補助金額 | 工事費用の30~50%程度 |

| 上限額 | 10万円から50万円程度 |

| 申請条件 | 事前審査必要、工事着手前申請 |

| 優遇措置 | 高齢者世帯・低所得世帯への配慮 |

申請には事前審査が必要で、工事着手前の申請が条件となるケースがほとんどです。 高齢者世帯や低所得世帯への優遇措置を設けている自治体も多く見られます。

1.2. 自治体が支援する理由

自治体が庭じまい補助金を導入する主な理由は、高齢化社会における庭管理の困難化と空き家対策です。高齢者にとって庭木の手入れは身体的・経済的負担が大きく、放置された庭は近隣トラブルや防犯上の問題を引き起こします。

| 支援理由 | 具体的な課題 |

|---|---|

| 高齢化対応 | 身体的・経済的負担の軽減 |

| 近隣問題解決 | トラブル防止・防犯対策 |

| 環境問題対策 | 景観悪化・害虫発生防止 |

| 地域活性化 | 空き家売却・賃貸促進 |

また、空き家の庭が荒れることで地域の景観悪化や害虫発生などの環境問題も深刻化しています。自治体は補助金により個人の負担を軽減し、地域の住環境改善と安全確保を図っています。 さらに、庭じまいを通じて空き家の売却や賃貸が促進され、地域活性化にもつながると期待されています。

1.3. 制度の実施状況と地域差

庭じまい補助金制度の実施状況は自治体により大きな差があります。都市部では空き家対策の一環として積極的に導入している自治体が多い一方、地方では予算の制約から制度がない地域も存在します。

| 地域区分 | 補助上限額 | 実施状況 |

|---|---|---|

| 都市部(東京都内一部区) | 50万円程度 | 積極的導入 |

| 地方自治体 | 10~20万円程度 | 制約により未実施地域あり |

| 全国平均 | 10~50万円 | 地域差が顕著 |

申請条件も自治体により異なり、年齢制限や所得制限を設けている地域もあります。 制度の認知度も地域差が大きく、広報活動に力を入れている自治体ほど利用率が高い傾向にあります。

2. 全国主要自治体の庭じまい補助金制度一覧と対象地域

全国の自治体では、庭の維持管理が困難になった住民向けに庭じまい補助金制度を設けています。対象地域や補助内容は自治体によって大きく異なり、解体費用の一部補助から樹木伐採まで幅広くカバーしています。申請には事前相談が必要な場合が多く、予算枠に限りがあるため早期の情報収集が重要です。

2.1. 関東地方の主要自治体制度

関東地方では東京都内の複数区や神奈川県の市町村で庭じまい支援制度が整備されています。世田谷区では高齢者世帯を対象とした庭木伐採補助があり、費用の半額(上限10万円)を支援しています。横浜市は空き家対策の一環として庭の整理費用を補助し、川崎市では環境保全の観点から庭じまいを支援する制度を運用しています。

関東地方の主要な制度の特徴をまとめると以下の通りです。

・世田谷区:高齢者世帯限定で費用の半額(上限10万円)を補助

・横浜市:空き家対策事業として庭整理費用を助成

・川崎市:環境保全を目的とした庭じまい支援制度

・所沢市・川口市:埼玉県内でも同様の制度を整備

・申請時期:春から秋にかけて集中する傾向

埼玉県内でも所沢市や川口市が同様の制度を設けており、申請時期は春から秋にかけて集中する傾向があります。各自治体とも事前の現地調査や見積書提出が必須となっており、工事完了後の実績報告も求められます。

2.2. 関西地方の補助金制度

関西地方では大阪府内の自治体を中心に庭じまい補助制度が充実しています。大阪市は高齢者支援事業として庭木の剪定・伐採費用を補助し、年間予算は約500万円を計上しています。京都市では景観保護と住環境改善を目的とした庭整理支援があり、特に密集住宅地域での利用が多くなっています。

| 自治体名 | 補助内容 | 特徴・目的 |

|---|---|---|

| 大阪市 | 庭木の剪定・伐採費用補助 | 高齢者支援事業、年間予算約500万円 |

| 京都市 | 庭整理支援 | 景観保護と住環境改善、密集住宅地域で多用 |

| 神戸市 | 倒木リスク庭木処理支援 | 防災対策重視、優先的支援あり |

| 奈良市 | 庭じまい支援 | 文化財保護地域での特別配慮 |

兵庫県神戸市は防災対策の観点から倒木リスクのある庭木処理を優先的に支援し、奈良市では文化財保護地域での庭じまいに特別な配慮を行っています。関西圏の特徴として、景観条例との連携が強く、補助金申請時に景観への配慮が評価項目に含まれることが多いです。

2.3. 中部地方の支援制度

中部地方では愛知県名古屋市が先進的な庭じまい支援制度を運営しています。名古屋市は高齢者世帯限定で庭木伐採費用の3分の2(上限15万円)を補助し、年間約200件の利用実績があります。静岡県浜松市では農地転用に伴う庭じまい支援があり、岐阜市は空き家対策事業の一部として庭整理費用を助成しています。

| 自治体名 | 補助率・上限額 | 年間利用実績・特徴 |

|---|---|---|

| 名古屋市 | 費用の3分の2(上限15万円) | 年間約200件、高齢者世帯限定 |

| 浜松市 | 農地転用支援 | 農地転用に伴う庭じまい対応 |

| 岐阜市 | 空き家対策補助 | 空き家対策事業の一環 |

| 松本市 | 山間部特化支援 | アクセス困難立地の手厚い支援 |

長野県松本市では山間部の庭じまいに特化した制度があり、アクセスが困難な立地での作業費用を手厚く支援しています。中部地方の制度は農業地域との境界にある住宅地での利用が多く、農地法との調整が必要なケースもあります。申請書類には土地利用計画書の添付が求められることが一般的です。

2.4. 九州地方の助成制度

九州地方では福岡市が包括的な庭じまい支援制度を展開しています。福岡市は高齢者・障害者世帯を対象に庭木処理費用の半額(上限8万円)を補助し、熊本市では震災復興の一環として庭じまいを支援しています。鹿児島市は火山灰対策として庭木の適切な管理を推進し、宮崎市では台風被害軽減を目的とした庭木伐採補助を実施しています。

| 自治体名 | 補助内容・上限額 | 特色・目的 |

|---|---|---|

| 福岡市 | 費用の半額(上限8万円) | 高齢者・障害者世帯対象 |

| 熊本市 | 震災復興支援 | 震災復興事業の一環 |

| 鹿児島市 | 庭木管理推進 | 火山灰対策として実施 |

| 宮崎市 | 庭木伐採補助 | 台風被害軽減が目的 |

| 那覇市 | 台風対策キャンペーン | 6-8月申請集中 |

沖縄県那覇市では台風シーズン前の庭じまい促進キャンペーンがあり、申請件数は毎年6月から8月に集中します。九州地方の特色として自然災害対策との連携が強く、防災面での効果を重視した審査基準が設けられています。補助金額は比較的控えめですが、申請手続きが簡素化されている自治体が多いです。

2.5. その他地域の制度概要

北海道や東北地方でも庭じまい支援制度が徐々に整備されています。札幌市では雪害対策として庭木管理支援があり、仙台市は震災復興事業の一部として庭整理費用を助成しています。中国地方では広島市が平和記念都市としての景観維持を目的とした庭じまい支援を行い、四国地方では高松市が高齢化対策として制度を運用しています。

| 地方 | 主要自治体 | 制度の特徴・目的 |

|---|---|---|

| 北海道 | 札幌市 | 雪害対策としての庭木管理支援 |

| 東北 | 仙台市 | 震災復興事業の一環で庭整理費用助成 |

| 中国 | 広島市 | 平和記念都市の景観維持目的 |

| 四国 | 高松市 | 高齢化対策として制度運用 |

これらの地域では制度開始から日が浅く、予算規模も限定的ですが、利用者のニーズは高まっています。申請方法や対象条件は各自治体のホームページで確認でき、多くの自治体で年度初めの4月から申請受付を開始しています。制度の詳細や最新情報は各自治体の担当窓口への直接問い合わせが確実です。

3. 補助金申請の条件と対象工事の詳細要件

庭じまい補助金の申請には、申請者の資格や庭の状態、工事内容など複数の条件があります。自治体によって基準は異なりますが、共通する要件を理解しておくことで申請準備がスムーズに進みます。

3.1. 申請者の基本資格要件

申請者は対象自治体内に住所を有し、住民税を滞納していないことが基本条件です。多くの自治体では申請者本人が所有する土地・建物であることを求めており、借地や賃貸物件は対象外となります。

申請者が満たすべき主な条件は以下の通りです:

・対象自治体内に住所を有し住民税を滞納していない

・申請者本人が所有する土地・建物である

・過去に同種の補助金を受給していない世帯

・65歳以上の高齢者世帯や障害者世帯(優先対象とする自治体の場合)

また、過去に同種の補助金を受給していない世帯に限定している場合もあります。年齢制限を設けている自治体では、65歳以上の高齢者世帯や障害者世帯を優先対象とするケースが見られます。申請時には住民票や固定資産税納税証明書の提出が必要です。

3.2. 対象となる庭の条件

補助対象となる庭は、住宅に付属する敷地内の庭園部分に限定されます。面積要件として最低10平方メートル以上を設定している自治体が多く、管理が困難な状態であることを証明する必要があります。

対象となる庭の主な条件:

・住宅に付属する敷地内の庭園部分

・最低10平方メートル以上の面積

・雑草や樹木が繁茂し近隣に迷惑をかける可能性がある状態

・所有者の高齢化により維持管理が物理的に困難な状況

具体的には、雑草や樹木が繁茂し近隣に迷惑をかける可能性がある状態や、所有者の高齢化により維持管理が物理的に困難な状況が該当します。商業用地や農地、駐車場として使用されている土地は対象外です。

3.3. 補助対象工事の範囲

補助対象工事には、庭木の伐採・抜根、雑草除去、整地作業が含まれます。 多くの自治体では、工事費用の2分の1から3分の2を補助し、上限額を10万円から50万円程度に設定しています。

| 工事内容 | 詳細 |

|---|---|

| 庭木の伐採・抜根 | 専門業者による樹木撤去作業 |

| 雑草除去 | 繁茂した雑草の完全除去 |

| 整地作業 | 土地の平坦化と清掃 |

| 防草シート設置 | 雑草再生防止のためのシート敷設 |

| 簡易舗装工事 | 基本的な舗装による整備 |

対象工事は専門業者による施工が条件となり、申請者自身による作業や知人への依頼は認められません。見積書の提出が必須で、工事完了後は写真付きの完了報告書を提出する必要があります。防草シートの設置や簡易な舗装工事も対象に含む自治体があります。

3.4. 除外される工事内容

新たな造園工事や庭園の美化を目的とした工事は補助対象外です。申請前に対象工事の範囲を必ず確認することが重要です。

| 除外される工事 | 理由 |

|---|---|

| 新規植栽 | 美化目的の造園工事のため |

| 石組みや池の設置 | 新たな庭園施設の建設のため |

| 高級な庭園資材の使用 | 必要最小限を超える工事のため |

| 建物の解体工事 | 庭じまいの範囲を超える工事のため |

| 既存庭園施設の修繕 | 維持管理の範疇を超える工事のため |

具体的には、新規植栽、石組みや池の設置、高級な庭園資材の使用、建物の解体工事などが除外されます。また、工事に伴う廃材処理費用についても、一般廃棄物として処理可能な範囲を超える場合は自己負担となります。既存の庭園施設の修繕や改修工事、フェンスや門扉の設置も対象外とする自治体が大半です。

3.5. 申請期限と回数制限

申請期限は年度内での受付が一般的で、多くの自治体では4月から翌年2月末までの期間を設定しています。予算上限に達し次第受付終了となるため、早期申請が推奨されます。

| 制限項目 | 内容 |

|---|---|

| 申請期間 | 4月から翌年2月末まで(年度内) |

| 申請回数 | 一世帯につき一回限り |

| 工事完了期限 | 申請年度内に完了必須 |

| 審査期間 | 申請から承認まで約1か月 |

| 予算制限 | 上限達し次第受付終了 |

申請回数は一世帯につき一回限りとする自治体が多く、同一敷地での重複申請は認められません。工事完了期限も設けられており、申請年度内に完了することが条件です。申請から承認まで1か月程度を要するため、工事スケジュールを考慮した申請タイミングの調整が必要です。

4. 自治体別補助金額と助成率の比較分析

庭じまい補助金は自治体によって支給額や助成率が大きく異なります。多くの自治体では10万円から50万円程度の上限を設けており、工事費用の2分の1から3分の2を補助するケースが一般的です。地域の財政状況や空き家対策への取り組み姿勢により、制度内容に差が生まれています。

・都市部では20万円〜30万円、地方では10万円程度の上限設定が多い

・助成率は50%を基準とし、自治体により33%〜67%まで幅がある

・空き家問題が深刻な地域ほど積極的な支援を実施

・地域の財政状況が制度内容に大きく影響する

4.1. 補助金額の上限設定

補助金の上限額は自治体の規模や予算によって設定されます。都市部では20万円から30万円の上限が多く、地方自治体では10万円程度に設定される傾向があります。一部の自治体では環境対策や高齢者支援の観点から50万円以上の高額補助を実施しており、特に空き家問題が深刻な地域では積極的な支援が行われています。

| 自治体分類 | 上限額目安 | 設定理由 |

|---|---|---|

| 都市部 | 20万円〜30万円 | 予算規模が大きく住民ニーズが高い |

| 地方自治体 | 10万円程度 | 限られた予算での効率的な配分 |

| 空き家対策重点地域 | 50万円以上 | 地域課題解決への積極的取り組み |

上限額の設定理由には、予算の適正配分と多くの住民への支援機会確保があります。

4.2. 助成率の違いと計算方法

助成率は工事費用に対する補助金の割合で、多くの自治体が2分の1(50%)を基準としています。一部では3分の2(約67%)や3分の1(約33%)を採用する自治体もあり、地域の政策方針により差が生まれます。計算方法は「実際の工事費用×助成率」で算出し、上限額を超えない範囲で支給されます。

| 助成率 | 採用自治体の特徴 | 計算例(工事費40万円の場合) |

|---|---|---|

| 67%(3分の2) | 高齢化対策重点地域 | 40万円×67%=26.8万円 |

| 50%(2分の1) | 一般的な基準 | 40万円×50%=20万円 |

| 33%(3分の1) | 予算制約が厳しい地域 | 40万円×33%=13.2万円 |

例えば工事費用40万円で助成率50%の場合、20万円が支給対象となります。申請時は見積書の提出が必要で、適正な工事費用の確認が行われます。

4.3. 工事費用との関係性

補助金額は実際の工事費用と密接に関係しており、工事内容や規模により支給額が決まります。庭木の撤去や整地作業の費用が高額になるほど、助成率に基づく補助金額も増加します。ただし、上限額が設定されているため、高額な工事でも一定額以上は自己負担となります。

| 工事費用帯 | 一般的な補助金額 | 自己負担額の目安 |

|---|---|---|

| 20万円以下 | 工事費用×助成率 | 工事費用の33%〜67% |

| 20万円〜40万円 | 10万円〜20万円程度 | 工事費用の50%前後 |

| 40万円以上 | 上限額まで | 上限額を超えた分は全額 |

多くの自治体では適正な工事費用かどうかを複数の見積書で確認し、不当に高額な請求を防ぐ仕組みを設けています。工事完了後の実績報告により、実際に支払った費用に基づいて最終的な補助金額が確定されます。

5. 申請手続きの流れと必要書類の準備方法

庭じまい補助金の申請は、事前相談から完了検査まで複数のステップを踏む必要があります。自治体によって細かな手続きは異なりますが、基本的な流れを理解しておくことで、スムーズな申請が可能になります。

5.1. 事前相談から申請まで

まず自治体の担当窓口で事前相談を行います。多くの自治体では申請前の相談を推奨しており、対象となる庭じまい作業の範囲や補助対象経費について詳しく説明を受けられます。相談時には現地の写真や見積書を持参すると、より具体的なアドバイスを得られるでしょう。

事前相談から申請までの重要なポイントは以下の通りです:

・事前相談では現地写真と見積書を持参する

・対象作業の範囲と補助対象経費を詳しく確認する

・申請期限と先着順の制度を把握する

・申請書には工事概要、予算内訳、施工業者情報を詳細記載する

事前相談で問題がなければ、正式な申請書類を提出します。申請期限は自治体により異なりますが、多くは年度内の予算消化のため先着順となっているため、早めの行動が重要です。申請書には工事概要、予算内訳、施工業者情報などを詳細に記載する必要があります。

5.2. 必要書類の一覧と準備

申請には複数の書類が必要です。基本的な書類として、申請書、住民票、固定資産税納税証明書、工事見積書、現地写真、施工業者の許可証写しなどが挙げられます。自治体によっては所得証明書や近隣住民の同意書が必要な場合もあります。

必要書類の準備における注意点は以下の通りです:

・基本書類は申請書、住民票、固定資産税納税証明書など

・工事見積書は複数業者からの相見積もりが必要な場合が多い

・現地写真と施工業者の許可証写しも必須

・自治体により所得証明書や近隣住民同意書が追加で必要

見積書は複数業者から取得することを求める自治体も多く、相見積もりの準備に時間がかかることを考慮しておきましょう。書類に不備があると審査が遅れるため、提出前に担当窓口でチェックリストを確認することをお勧めします。

5.3. 審査から交付までの期間

申請書類提出後、自治体による書面審査が行われます。審査期間は通常2週間から1か月程度ですが、申請が集中する時期や複雑な案件では更に時間がかかる場合があります。

審査から交付までの流れは以下の通りです:

・書面審査で申請内容の妥当性を確認(通常2週間~1か月)

・予算の適正性と施工業者の適格性をチェック

・審査通過後に交付決定通知を送付

・交付決定通知受領後に工事着手が可能

審査では申請内容の妥当性、予算の適正性、施工業者の適格性などが確認されます。審査を通過すると交付決定通知が送付され、この通知を受け取ってから工事着手が可能になります。交付決定前に工事を開始すると補助対象外となるため、スケジュール管理には十分注意が必要です。

5.4. 実績報告と完了検査

工事完了後は実績報告書の提出が必要です。報告書には工事完了写真、領収書、施工内容の詳細などを添付します。多くの自治体では現地での完了検査を実施し、申請内容通りに工事が行われたかを確認します。

実績報告から補助金受給までのプロセスは以下の通りです:

・工事完了後に実績報告書と必要書類を提出

・現地での完了検査で申請内容との適合性を確認

・検査合格後に補助金交付手続きを開始

・通常1か月以内に指定口座へ振り込み

検査に合格すると補助金の交付手続きが開始され、通常1か月以内に指定口座へ振り込まれます。ただし、工事内容に変更があった場合や申請と異なる施工が確認された場合は、補助金額の減額や返還を求められる可能性があるため、工事期間中も定期的に進捗を確認することが大切です。

6. よくある申請の疑問と制度活用時の注意点

庭じまい補助金の申請では、多くの方が同じような疑問を抱えています。申請条件を満たしていても、書類不備や制度の理解不足で却下されるケースも少なくありません。 ここでは、申請前に知っておくべき重要なポイントを解説します。

6.1. 申請が却下される理由

申請書類の不備が最も多い却下理由です。必要書類の添付漏れや記入欄の空白、印鑑の押し忘れなど基本的なミスが目立ちます。また、工事着手前に申請していない場合や、補助対象外の工事内容を含めて申請した場合も却下されます。

主な却下理由は以下の通りです:

| 却下理由 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 書類不備 | 必要書類の添付漏れ、記入欄の空白、印鑑の押し忘れ |

| 手続きの順序違反 | 工事着手前に申請していない |

| 対象外工事の混入 | 補助対象外の工事内容を含めた申請 |

| 見積書の不備 | 工事内容が曖昧で補助対象の判別が困難 |

| 期限超過 | 申請期限を過ぎた提出 |

申請期限を過ぎた場合は問答無用で受付されないため、余裕を持ったスケジュール管理が必要です。

6.2. 他の補助金との併用可否

多くの自治体では、同一工事に対する他の補助金との併用を禁止しています。例えば、解体費用で国の補助金を受けた場合、同じ解体工事で庭じまい補助金は利用できません。ただし、工事内容が明確に分けられる場合は併用可能な自治体もあります。

補助金併用に関する重要な確認事項:

| 確認項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 併用可否の確認 | 自治体の担当窓口での事前確認が必須 |

| 工事内容の区分 | 併用時は工事内容を明確に分ける |

| 申請書類の整理 | それぞれの申請で重複しないよう区分 |

| 制度の把握 | 併用可能な制度の事前調査 |

申請前に必ず自治体の担当窓口で確認し、併用可能な制度があるかどうかを把握しておきましょう。 併用する場合は、それぞれの申請書類で重複しないよう工事内容を明確に区分する必要があります。

6.3. 申請前の準備ポイント

申請前には必ず自治体の制度要綱を熟読し、対象工事や条件を正確に把握しましょう。複数の業者から見積もりを取得し、補助対象となる工事項目を明確にしておくことが重要です。必要書類は早めに準備し、住民票や固定資産税納税証明書など取得に時間がかかるものから手配します。

効率的な申請準備のポイント:

| 準備段階 | 具体的な対応 |

|---|---|

| 制度理解 | 自治体の制度要綱の熟読 |

| 見積取得 | 複数業者からの見積もり比較 |

| 書類準備 | 住民票、納税証明書等の早期取得 |

| 業者選定 | 申請経験のある業者の選択 |

| スケジュール管理 | 年度初めからの準備開始 |

工事業者選定時は、自治体への申請経験がある業者を選ぶと手続きがスムーズです。 申請期間は限られているため、年度初めの制度発表後すぐに準備を開始することをお勧めします。

7. まとめ

庭じまい補助金制度は、自治体ごとに内容や条件、支援の手厚さが大きく異なります。空き家対策や高齢者支援、環境保全といった社会的な背景から導入が進んでいる一方で、対象地域や申請条件、補助金額の上限など、制度の詳細をしっかりと確認することが重要です。また、申請手続きには事前相談や必要書類の準備・工事内容の精査などが求められるため、早めの情報収集と余裕を持ったスケジューリングが不可欠です。ご自身の住む自治体の公式サイトや相談窓口を活用し、適切なサポートを受けながら制度を最大限に活用しましょう。