外構工事でDIYに挑戦したり業者に依頼したりする際、「レベル出し」という言葉を耳にしても、具体的にどう測定すれば良いのか分からない方も多いでしょう。実は、適切な道具と手順を知れば、初心者でも正確なレベル測定は可能です。本記事では、水準器やレーザー水準器など3つの基本道具を使った測定方法から、勾配計算のコツ、よくある失敗パターンまで詳しく解説します。さらに、業者の施工品質を自分でチェックする実践的なポイントもご紹介するので、安心して外構工事を進められるでしょう。

↓お時間がない方のために、要約動画を作成しました!

1. 外構レベル出しが重要な理由と初心者が陥りがちな測定ミス

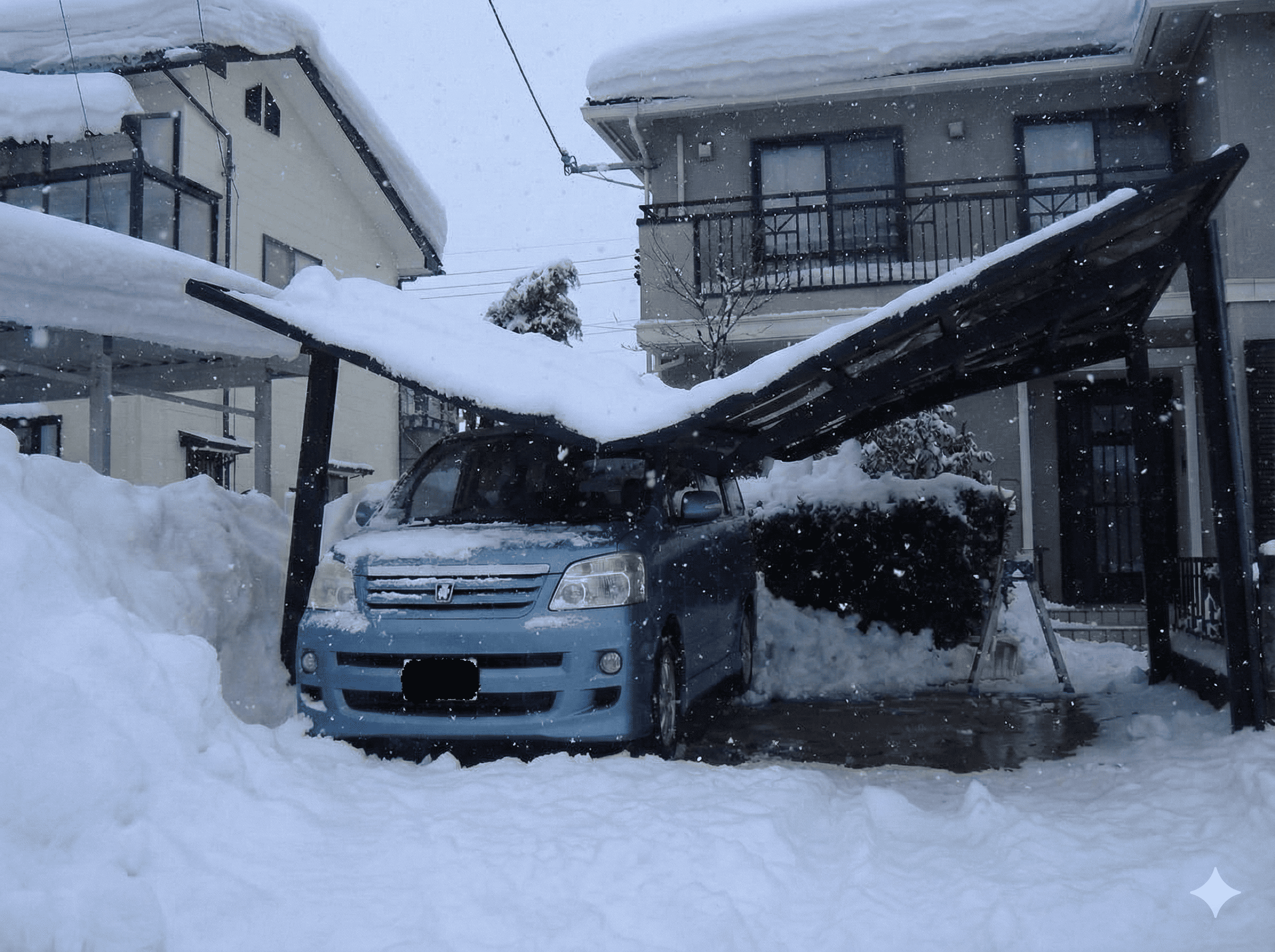

外構工事でレベル出しを怠ると、完成後に深刻な問題が発生します。水はけ不良による水溜まりや基礎の沈下など、修復に高額な費用がかかる事態を招くためです。 また初心者は目視判断や測定点の選び方で失敗しやすく、正確な測定には適切な道具選びと手順の理解が不可欠です。

1.1. 水はけ不良で雨水が溜まる

レベル出しが不正確だと、外構に水が溜まる箇所ができてしまいます。特にコンクリートやアスファルトなど水を通さない素材では、わずか数ミリの高低差でも雨水の流れが変わります。水溜まりができると、建物基礎への浸水リスクが高まり、カビや腐食の原因となります。

水はけ不良による主な影響は以下の通りです。

・建物基礎への浸水リスクの増大

・カビや腐食による建物劣化

・水溜まりによる景観の悪化

・虫の発生源となる可能性

適切な勾配(一般的に1~2%)を確保することで、雨水を確実に排水溝や道路側に流せます。

1.2. 基礎の沈下や傾きが発生

地面の高低差を正確に測定せずに施工すると、基礎部分に不均等な荷重がかかります。軟弱地盤の箇所に重量が集中すれば、時間とともに沈下や傾きが進行します。特に門柱やフェンスなどの構造物は、数センチの傾きでも見た目に大きく影響し、安全性も損なわれます。

基礎の問題による主なリスクは以下の通りです。

・構造物の傾きによる安全性の低下

・見た目の美観を大きく損なう

・修復に高額な費用が発生

・近隣への影響や責任問題

事前のレベル出しで地盤の状態を把握し、必要に応じて地盤改良や基礎補強を検討することが重要です。

1.3. 目視だけで判断してしまう

初心者が最も陥りやすいのが、目視による大雑把な判断です。人間の目では数センチ程度の高低差を正確に判別できず、「だいたい平らに見える」という感覚だけで進めると大きな誤差が生じます。 特に広い面積では、部分的には平らに見えても全体では傾斜している場合があります。

| 判断方法 | 精度 | 問題点 |

|---|---|---|

| 目視判断 | 低い | 数センチの差を判別不可 |

| 水準器使用 | 高い | 正確な数値で確認可能 |

| レーザーレベル | 非常に高い | 広範囲で一定精度を維持 |

必ず水準器やレーザーレベルなどの測定器具を使用し、数値で確認することが失敗を防ぐ鍵となります。

1.4. 測定点が不適切で誤差拡大

測定点の選び方が不適切だと、局所的な凹凸に惑わされて全体の傾向を見誤ります。例えば、石や木の根など一時的な障害物の上で測定したり、測定点同士の距離が離れすぎていると、中間地点の状況を把握できません。正確な測定には、等間隔で測定点を設定し、障害物を避けた安定した地点を選ぶことが重要です。

| 測定点の選び方 | 適切性 | 結果への影響 |

|---|---|---|

| 障害物上での測定 | 不適切 | 局所的な誤差が拡大 |

| 距離が離れすぎ | 不適切 | 中間地点の状況を見落とし |

| 等間隔・安定地点 | 適切 | 全体の傾向を正確に把握 |

また基準点は動かない固定された場所に設定する必要があります。

1.5. 道具の使い方を理解不足

水準器やレーザーレベルは正しく使わなければ意味がありません。よくある失敗例として、水準器の気泡の読み方を間違えたり、レーザーレベルの校正を怠ったりするケースがあります。また測定棒(スタッフ)を垂直に立てられていない、風で揺れる状況で測定するなど、基本的な使用方法の理解不足が誤差を生みます。

| 道具の使用方法 | 正しい方法 | よくある間違い |

|---|---|---|

| 水準器 | 気泡を中央に合わせる | 気泡の読み方を誤解 |

| レーザーレベル | 事前校正を実施 | 校正を怠る |

| 測定棒 | 垂直に正確に立てる | 傾いた状態で測定 |

事前に取扱説明書を熟読し、平らな場所で練習してから本格的な測定に臨むことが大切です。

2. 初心者におすすめのレベル出し道具3選と選び方のポイント

外構工事のレベル出しには、精度と使いやすさを両立した道具選びが重要です。初心者でも扱いやすく、正確な測定ができる3つの道具を紹介します。選び方のポイントは、測定範囲・精度・操作性の3つです。

・測定範囲:作業現場の広さに応じた適切な測定距離

・精度:外構工事に必要な±1~2mm程度の測定精度

・操作性:初心者でも簡単に扱える機能とデザイン

これらの要素を総合的に判断して、現場に最適な道具を選択することが成功への第一歩となります。

2.1. 水準器の精度と使いやすさ

水準器は最も基本的なレベル出し道具で、気泡管内の気泡位置で水平・垂直を判断します。精度は1m当たり±1~2mm程度が一般的で、外構工事には十分な性能です。

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| 精度 | 1m当たり±1~2mm |

| 推奨長さ | 60~120cm |

| 重量 | 500g~1kg程度 |

| 価格帯 | 3,000円~15,000円 |

選ぶ際は、気泡管が見やすく、本体が軽量で握りやすいものを選びましょう。長さは60~120cmが使いやすく、マグネット付きなら金属製の型枠に固定できて作業効率が向上します。価格も手頃で、初心者が最初に揃えるべき道具といえます。

2.2. レーザー水準器の測定範囲

レーザー水準器は光線で基準線を投射し、広範囲のレベル出しを効率的に行えます。測定範囲は機種により10~100m程度と幅があり、外構工事では30m程度をカバーできれば十分です。

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| 測定範囲 | 10~100m(推奨30m) |

| 精度 | ±1mm/10m |

| 自動整準 | ±3~5度 |

| 価格帯 | 30,000円~150,000円 |

自動整準機能付きなら設置後に自動で水平を保つため、初心者でも正確な測定が可能です。屋外使用では受光器との組み合わせが必要で、明るい日中でも視認性を確保できます。価格は高めですが、広い敷地での作業効率は格段に向上します。

2.3. 糸と水平器の組み合わせ

糸張りによるレベル出しは、長距離の直線測定に適した伝統的な方法です。基準点に水平器で正確な高さを設定し、そこから糸を張って延長します。糸の材質はナイロン製が伸びにくく、風の影響も受けにくいため外構工事に最適です。

| 項目 | 仕様 |

|---|---|

| 糸の材質 | ナイロン製推奨 |

| 測定距離 | 50m以上可能 |

| 精度 | ±2~3mm |

| 価格帯 | 1,000円~5,000円 |

糸張り器具を使えば一人でも作業でき、複数点での同時測定も可能になります。コストが最も安く、道具の故障リスクも少ないため、バックアップ手段としても重宝します。ただし風の強い日は測定精度が落ちるため、天候を選んで使用することが大切です。

3. 水準器を使った基本的なレベル出し手順と正確な測定方法

水準器を使ったレベル出しは、基準点の設定から測定、記録まで一連の流れで行います。正確な測定には気泡の読み取り方や設置方法にコツがあり、複数点での確認が欠かせません。ここでは初心者でも迷わず実践できる具体的な手順を解説します。

3.1. 測定基準点の設定方法

レベル出しを始める前に、測定の起点となる基準点を決定します。外構工事では建物の基礎や既存の舗装面など、動かない構造物を基準点に選ぶのが基本です。基準点から測定したい場所まで直線距離で結び、その間に測定ポイントを等間隔で設定します。

・建物の基礎や既存舗装面など動かない構造物を基準点に選定する

・基準点から測定地点まで直線で結び等間隔でポイントを設定する

・各測定ポイントにマーキングテープで明確に印を付ける

・基準点の高さを「0」として各ポイントでの高低差を記録する

例えば10メートルの距離なら2メートルごとに5つのポイントを作り、それぞれにマーキングテープで印を付けておきます。基準点の高さを「0」として、各測定ポイントでの高低差を記録していく方式が最も分かりやすく、後の施工でも活用しやすい方法です。

3.2. 水準器の正しい設置手順

水準器の設置は三脚を使った安定した方法が推奨されます。まず三脚の脚を基準点近くの平坦な場所に設置し、水準器本体を取り付けます。この時、水準器の望遠鏡部分が基準点方向を向くよう調整してください。

・三脚を基準点近くの平坦な場所に安定して設置する

・水準器本体を取り付け望遠鏡部分を基準点方向に向ける

・円形気泡が中央の円内に収まるよう三脚の脚の長さを微調整する

・望遠鏡を基準点に向けてピントを合わせ十字線を明確にする

次に水準器上部の円形気泡を確認し、気泡が中央の円内に収まるよう三脚の脚の長さを微調整します。気泡が中央に来たら、望遠鏡を基準点に向けてピントを合わせ、十字線がはっきり見える状態にセットします。設置後は機器に触れないよう注意し、測定中の振動や移動を避けることが正確な測定につながります。

3.3. 気泡の読み取り方とコツ

水準器の気泡読み取りは、円形気泡と管状気泡の2種類を正しく判断することがポイントです。円形気泡は機器の水平を示し、気泡が中央の円内に完全に収まった状態が正しいレベルです。気泡が円からはみ出している場合は、三脚の脚を調整して気泡を中央に移動させます。

| 気泡の種類 | 機能 | 正しい状態 |

|---|---|---|

| 円形気泡 | 機器の水平を示す | 気泡が中央の円内に完全に収まる |

| 管状気泡 | 望遠鏡の水平を示す | 気泡が目盛りの中央線上に位置する |

管状気泡は望遠鏡の水平を示し、気泡が目盛りの中央線上に位置することを確認します。読み取り時は目線を気泡と同じ高さに合わせ、斜めから見ると誤差が生じるため注意が必要です。風の強い日は気泡が揺れやすいため、風が止んだ瞬間を狙って読み取ることで精度が向上します。

3.4. 複数点での測定と記録

基準点から順番に各測定ポイントでスタッフ(測量棒)を立て、水準器で読み取りを行います。スタッフは垂直に立て、測定者以外の人が支えることで安定した測定が可能です。水準器の望遠鏡を通してスタッフの目盛りを読み、基準点との高低差を記録します。

| 測定項目 | 記録内容 | 記録例 |

|---|---|---|

| 測定ポイント番号 | 順番に番号を付与 | P1、P2、P3… |

| スタッフ読み取り値 | 望遠鏡で読み取った数値 | 1.500m、1.485m |

| 基準点からの高低差 | 基準点との差分 | 0mm、-15mm |

例えば基準点で1.500m、次のポイントで1.485mの場合、高低差は-15mmとなります。記録は測定ポイント番号、スタッフ読み取り値、基準点からの高低差を表形式でまとめます。測定は往復で行い、行きと帰りの数値に大きな差がないことを確認することで、測定精度を担保できます。

3.5. 測定誤差の確認と修正

測定完了後は必ず誤差の確認作業を行います。基準点に戻って再度測定し、最初の値と比較して誤差が±2mm以内に収まっているかチェックします。誤差が大きい場合は、水準器の設置状態や気泡の読み取り方法を見直し、再測定を実施します。

| 確認項目 | 許容範囲 | 対処方法 |

|---|---|---|

| 基準点での再測定誤差 | ±2mm以内 | 範囲外なら設置状態を見直し再測定 |

| 測定距離による累積誤差 | 距離に応じて設定 | 中間点での器械移転を実施 |

| 異常値の有無 | 周辺ポイントとの連続性 | 該当ポイントのみ再測定 |

また、測定距離が長い場合は中間点で器械を移動する「器械移転」を行い、累積誤差を防ぎます。記録した数値に明らかに異常な値がある場合は、そのポイントのみ再測定を行い、周辺のポイントと比較して妥当性を確認します。最終的に全ての測定値が連続性を持ち、現場の状況と一致していることを確認できれば、正確なレベル出しの完了です。

4. 糸とレーザー水準器による勾配測定の実践テクニック

糸とレーザー水準器を組み合わせることで、外構工事における勾配測定の精度と効率を大幅に向上させることができます。糸張りは長距離の基準線確保に優れ、レーザー水準器は正確な水平基準の設定に威力を発揮します。 測定データを適切に記録・活用することで、施工後のトラブルを防ぎ、長期的に安定した排水機能を確保できます。

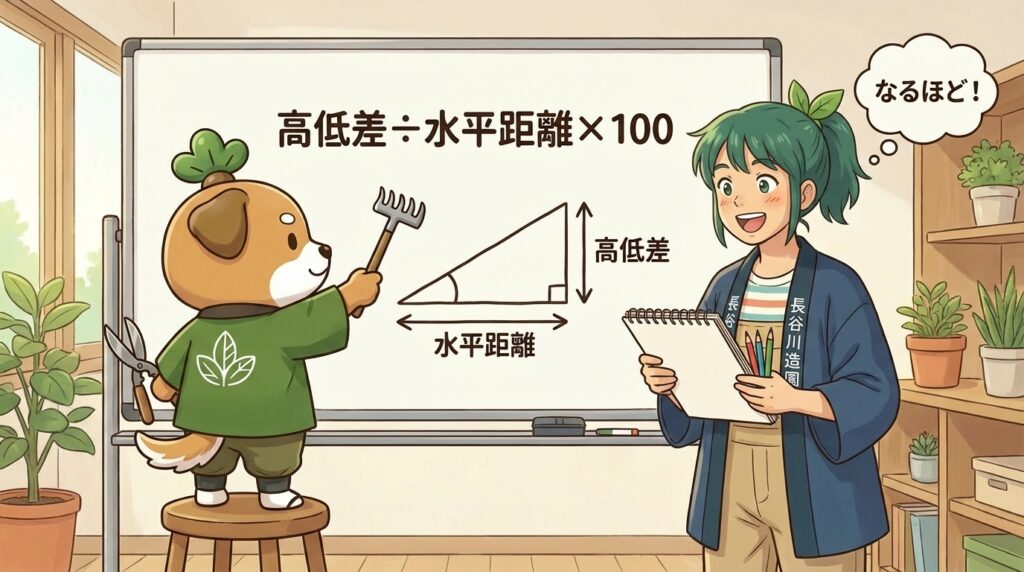

4.1. 勾配の計算方法と基準値

勾配計算は「高低差÷水平距離×100」で求められ、パーセント(%)で表示します。例えば2mの距離で4cm下がる場合、4÷200×100=2%となります。外構における適切な勾配基準値は、駐車場で1~3%、歩道で1~2%、雨水排水では最低0.5%が必要です。

・駐車場:1~3%の勾配が適正範囲

・歩道:1~2%で安全性を確保

・雨水排水:最低0.5%以上が必須

・急勾配は歩行安全性を損なう

・緩勾配は水たまりの原因となる

急すぎる勾配は歩行の安全性を損ない、緩すぎると水たまりの原因となるため、用途に応じた適正値の設定が重要です。計算結果は必ずメモに記録し、施工中の確認用として活用しましょう。

4.2. 糸張りによる長距離測定

長距離の勾配測定では、糸を使った基準線の設定が効果的です。まず始点に基準杭を打ち、水準器で正確な高さを決定します。終点まで糸を張り、中間地点では支持杭を設置して糸のたるみを防止してください。糸の高さを定期的にレーザー水準器で確認し、基準からのずれを修正します。

・基準杭の設置で正確な始点を確保

・中間支持杭でたるみを防止

・レーザー水準器による定期確認

・風の弱い時間帯での作業推奨

・地面との距離測定で高低差把握

10m以上の測定では風の影響を受けやすいため、早朝や夕方の風が弱い時間帯での作業をおすすめします。糸が正確に張れていれば、地面との距離を測ることで任意の地点の高低差を簡単に把握できます。

4.3. レーザーでの効率的測定

レーザー水準器を使用する際は、まず機器を三脚に固定し、気泡管で本体の水平を確認します。レーザー光線を基準点に照射し、受光器で正確な高さを読み取ってください。複数地点の測定では、レーザー位置を固定したまま受光器を移動させることで、効率的かつ一貫した測定が可能です。

・三脚固定と気泡管による水平確認

・基準点への正確な光線照射

・受光器移動による効率的測定

・障害物回避の設置位置調整

・バッテリー・光線明度の定期確認

障害物がある場合は、レーザー光が遮られないよう機器の設置位置を調整します。バッテリー残量と光線の明るさを定期的に確認し、測定精度の維持に努めることが重要です。屋外では受光器の使用により、明るい環境でも正確な読み取りができます。

4.4. 排水勾配の適切な設定

排水勾配は雨水を確実に流すため、最低0.5%以上の設定が必要です。コンクリート舗装では1~2%、砂利敷きでは2~3%が標準的な勾配となります。排水先となる側溝や雨水桝の位置を確認し、水の流れる方向を明確にしてから勾配を設定してください。

・コンクリート舗装:1~2%が標準

・砂利敷き:2~3%の勾配設定

・排水先の位置確認が重要

・複数ルートの個別勾配計算

・土質・材料に応じた適正値選択

複数の排水ルートがある場合は、それぞれの勾配を個別に計算し、水が滞留しない経路を確保します。勾配が急すぎると表面の土砂が流出する恐れがあるため、現場の土質や使用材料に応じた適正値を選択することが大切です。

4.5. 測定データの記録と活用

測定したデータは測定日時、天候、使用機器とともに詳細に記録します。各測定点の座標、標高、勾配値を図面上にプロットし、全体の地形を視覚的に把握できるようにしてください。記録データは施工中の品質管理や、完成後の維持管理において重要な参考資料となります。

・測定日時・天候・使用機器の記録

・座標・標高・勾配値の図面プロット

・異常値検出時の再測定実施

・測定状況のデジタル撮影

・データ蓄積による作業効率向上

異常値が検出された場合は再測定を実施し、原因を特定して記録に残します。デジタルカメラで測定状況を撮影しておくと、後日の確認作業がスムーズになります。これらのデータを蓄積することで、類似工事での作業効率向上にも役立てることができます。

5. 外構レベル出しでよくある失敗例と対策方法

レベル出し作業では、正確な測定が何より重要です。しかし初心者の方は基準点の選び方や道具の扱い方で失敗しがちです。失敗パターンを事前に把握し適切な対策を講じることで、精度の高いレベル出しが実現できます。ここでは代表的な失敗パターンと、それぞれの対策方法を解説します。

5.1. 基準点選定の間違い

基準点選びを間違えると、すべての測定値がずれてしまいます。多くの方が「見た目で平らそうな場所」を基準に選びがちですが、これが最大の落とし穴です。道路や既存のコンクリート面も、実は微妙な勾配がついているケースがほとんどです。

基準点選定で重要なポイントを整理すると以下の通りです:

・建物の基礎や確実に水平が出ている構造物から選ぶ

・基準点を複数設けて相互チェックを実施する

・測定値に大きな差がないか必ず確認する

・基準点には目印となるマーキングを施す

・作業中に見失わないよう工夫を行う

正しい基準点選びと適切なマーキングにより、作業全体の精度が大幅に向上します。また、基準点を複数設けることで測定ミスの早期発見も可能になり、やり直しの手間を大幅に削減できます。

5.2. 道具の校正不足による誤差

レベル器や水準器は使用前の校正が必須ですが、この手順を省く方が多く見られます。特に長期間使用していない道具や、運搬時の衝撃を受けた可能性がある場合は要注意です。水準器なら気泡の位置を180度回転させて確認し、レベル器なら既知の水平面で数値をチェックします。

道具校正の具体的な手順と対策方法は以下の通りです:

| 校正項目 | 確認方法 | 対策 |

|---|---|---|

| 水準器の精度 | 180度回転チェック | 気泡位置の確認・調整 |

| レベル器の精度 | 既知水平面での数値確認 | 調整ネジでの補正 |

| 測定誤差の対応 | 計算への誤差分組み込み | 補正値の適用 |

| 継続的精度維持 | 定期メンテナンス | 校正記録の保管 |

誤差が発見された場合は、調整ネジで補正するか、その誤差分を計算に含めて測定を行います。定期的なメンテナンスと校正記録の保管も、継続的な精度維持には欠かせません。道具への投資を惜しまず、信頼できる測定環境を整えることが成功の鍵となります。

5.3. 天候による測定精度低下

風や雨、強い日差しは測定精度に大きく影響します。風が強い日は水準器の気泡が安定せず、正確な読み取りができません。雨天時は道具の曇りや水滴付着で視認性が悪化し、測定ミスの原因となります。また、気温変化による道具の熱膨張も無視できない誤差要因です。

天候条件別の影響と対策をまとめると以下のようになります:

| 天候条件 | 測定への影響 | 対策方法 |

|---|---|---|

| 強風 | 気泡の不安定化 | 風よけ設置・複数回測定 |

| 雨天 | 視認性悪化 | 道具の保護・測定延期 |

| 気温変化 | 熱膨張による誤差 | 朝夕の安定時間帯選択 |

| 理想条件 | 最適な測定環境 | 風弱・晴天の朝夕 |

理想的な測定条件は、風が弱く晴れた日の朝夕です。やむを得ず悪条件で作業する場合は、風よけの設置や複数回測定による平均値算出で精度を確保します。測定結果に疑問を感じたら、条件の良い日に再測定することをおすすめします。天候を味方につけることで、より信頼性の高いレベル出しが実現できます。

6. 業者の施工品質を自分でチェックする測定ポイント

業者に外構工事を依頼した際も、自分でレベル出しの測定を行うことで施工品質を確認できます。「勾配はちゃんと取れています」という業者の言葉だけでなく、実際に水平器や水糸を使って数値で確認することが重要です。適切なタイミングでのチェックと測定方法を知っておけば、不具合の早期発見や業者との認識共有がスムーズになります。

6.1. 完成前の中間チェック時期

基礎工事完了後と仕上げ材施工前の2回がチェックの最適タイミングです。基礎段階では水糸を張って全体の水平・勾配を確認し、コンクリート打設前なら修正が容易に行えます。仕上げ材施工前には水平器で細かな凹凸をチェックし、最終的な排水勾配が設計通りになっているかを測定します。

・基礎工事完了後は水糸による全体の水平・勾配確認が必須

・コンクリート打設前なら修正工事が容易で費用も抑えられる

・仕上げ材施工前の細かな凹凸チェックで最終品質を保証

・設計通りの排水勾配確保により完成後の不具合を防止

この段階での確認により、完成後の不具合を防げるとともに、追加工事費用の発生も回避できます。

6.2. 排水テストでの実証確認

実際に水を流して排水状況を確認することで、測定結果を実証できます。ホースで水をまき、水たまりができる箇所や流れの悪い部分がないかを目視でチェックします。特に建物際や境界部分は水が滞留しやすいため、重点的な観察が必要です。

・ホースによる散水で実際の排水状況を目視確認

・建物際や境界部分の水滞留を重点的にチェック

・水たまりや流れの悪い箇所の早期発見が可能

・測定データと実証テストの両面で品質を検証

水の流れが設計通りでない場合は、水平器で再度勾配を測定し、具体的な数値を業者に伝えることで的確な対策を求められます。

6.3. 長期的な沈下の観察方法

施工完了後も定期的な測定で地盤沈下や材料の変形を監視します。基準点を設定し、3ヶ月、6ヶ月、1年後に同じポイントで水平器による測定を実施します。特に盛土部分や重量のあるブロック塀周辺は沈下が生じやすいため、月1回程度の目視確認と年2回の詳細測定が効果的です。

・基準点設定による定期的な沈下測定(3ヶ月・6ヶ月・1年後)

・盛土部分とブロック塀周辺の重点監視

・月1回の目視確認と年2回の詳細測定で早期発見

・測定記録の保管により保証期間内の対応を確実化

測定記録を残しておくことで、保証期間内の不具合対応時に客観的なデータとして活用できます。

6.4. 施工業者との測定結果共有

測定で得られた数値は業者と共有し、認識を合わせることが重要です。水平器の気泡位置を写真撮影し、測定箇所と日時を記録として残します。勾配不足や水平精度の問題を指摘する際は、「なんとなく傾いている」ではなく「この箇所で2mm/m以上の勾配不足」など具体的な数値で伝えます。

・水平器の気泡位置を写真撮影して客観的記録を作成

・測定箇所と日時の詳細記録で追跡可能な管理を実現

・具体的数値による問題指摘で迅速な対応を促進

・双方の認識共有により建設的な解決策を導出

業者側も客観的なデータがあることで迅速な対応が可能になり、双方にとって建設的な解決につながります。

6.5. 不具合発見時の対処手順

測定で不具合を発見した場合は、まず測定結果を記録し、業者へ速やかに連絡します。口頭だけでなく、測定写真と具体的な数値を含む書面での報告が効果的です。軽微な勾配不足であれば部分的な調整で対応可能ですが、大幅なレベル狂いの場合は工程の見直しが必要になります。

・測定結果の記録と業者への速やかな連絡を最優先

・測定写真と具体的数値を含む書面報告で確実な伝達

・軽微な不具合は部分調整、大幅な狂いは工程見直しで対応

・保証期間と契約内容の確認により責任分担を明確化

保証期間や契約内容を確認し、修正工事の範囲と責任分担を明確にした上で、再測定による品質確認まで含めた対応を求めることが大切です。

7. まとめ

外構のレベル出しは、基礎の安定や美しい仕上がり、雨水排水まで影響する非常に重要な工程です。初心者が陥りやすい測定ミスも、適切な道具選びと手順理解で大きく防ぐことができます。水準器・レーザー・糸を使った基本測定のコツや、勾配チェックの具体的な方法を押さえておけば、DIYでも業者への品質チェックでも安心してレベル出しに臨めるでしょう。特に、測定記録の保存や道具の校正、天候への配慮といった細かな点も丁寧に意識することで、長期的な外構のトラブル回避につながります。本記事でご紹介した方法を参考に、ぜひ実践してみてください。もし「自分での測定が不安」「プロに相談したい」という方は、外構レベル出しの専門サポートを行う弊社サービスの 無料相談ページ もご活用ください。安心・確実な施工のためのアドバイスや点検も承っております。