新築やリフォームでフェンス設置を検討中の方の中には、「隣家との距離感が気になる」「プライバシーは確保したいけど圧迫感は避けたい」と悩んでいる方も多いのではないでしょうか。実際、フェンスの高さや配置を間違えて近隣トラブルに発展したり、素材選びで後悔したりするケースは少なくありません。本記事では、外構フェンスでよくある失敗パターンを具体的な事例とともに紹介し、プライバシー確保と快適性を両立する高さ選び、素材別の特徴比較、そして地域の条例確認まで、失敗しないプランニングの全てを解説します。

1. 外構フェンスの失敗パターンと隣地境界トラブルの実例

外構フェンスの設置で最も多いのが、隣地境界に関わるトラブルです。プライバシー確保や防犯対策として設置したフェンスが、かえって近隣関係を悪化させるケースが後を絶ちません。実際の失敗事例を知ることで、同じ過ちを避けることができます。

1.1. 高さ設定を間違えた事例

「プライバシーを重視して2メートルの高いフェンスを設置したら、隣家から圧迫感があると苦情が来ました」という声があります。多くの自治体では住宅地のフェンス高さを1.2〜1.8メートル以下に制限しており、これを超えると建築基準法違反になる可能性もあります。

高さ設定における主な失敗要因は以下の通りです。

・法規制を事前確認せずに設置してしまう

・隣家への圧迫感を考慮しない

・風の影響による倒壊リスクを軽視する

・段階的な高さ調整や植栽との組み合わせを検討しない

また、高すぎるフェンスは風の影響を受けやすく、台風時に倒壊して隣家に損害を与えるリスクも高まります。目隠し効果を求める場合でも、段階的に高さを変える、植栽と組み合わせるなどの工夫で圧迫感を軽減できます。

1.2. 境界線を越えて設置した事例

「測量せずにフェンスを設置したら、隣地に10センチはみ出していて撤去を求められました」というトラブルが頻発しています。境界線の確認を怠ると、後から高額な撤去・再設置費用が発生します。

境界線トラブルの主な原因と対策は以下の通りです。

・測量を行わずに目測で設置してしまう

・古い住宅地での境界の曖昧さを軽視する

・隣家との事前相談を怠る

・境界から適切な距離を確保しない

特に古い住宅地では境界が曖昧なケースが多く、隣家との認識のずれが深刻な争いに発展することもあります。設置前の測量は必須で、境界から5〜10センチ内側に設置するのが安全です。隣家との事前相談も欠かせません。

1.3. 隣家の日照を遮った事例

「南側に設置したフェンスが隣家の庭を暗くしてしまい、関係が悪化しました」という事例があります。特に密集住宅地では、1.5メートル程度のフェンスでも隣家の採光に影響を与える場合があります。日照権は法的にも保護されており、著しく日当たりを悪化させると損害賠償を求められる可能性もあります。

日照問題を避けるための重要ポイントは以下の通りです。

・南側・西側設置時の隣家への影響を事前検討する

・密集住宅地では低めのフェンス高さを選択する

・透過性のある素材や部分的な設置を検討する

・法的な日照権への配慮を怠らない

南側や西側にフェンスを設置する際は、隣家への影響を十分検討し、透過性のある素材や部分的な設置を検討することが大切です。

1.4. 素材選びで後悔した事例

「安価なアルミフェンスを選んだら、3年で色褪せと腐食が目立ち始めました」という後悔の声が多く聞かれます。海沿いや雪の多い地域では、塩害や凍害に強い素材選びが重要です。また、「木製フェンスの温かみに惹かれて設置したが、年2回の塗装メンテナンスが想像以上に大変」という維持管理の負担も見落としがちです。

素材選びで失敗しないためのチェック項目は以下の通りです。

・地域の気候条件(塩害・凍害)への耐性を確認する

・初期費用だけでなく10年後の状態を想定する

・年間メンテナンス費用を含めた総コストを計算する

・素材ごとの維持管理の手間を事前に把握する

初期費用だけでなく、10年後の状態や年間メンテナンス費用も含めて素材を選ぶことが重要です。

1.5. 配置バランスを失敗した事例

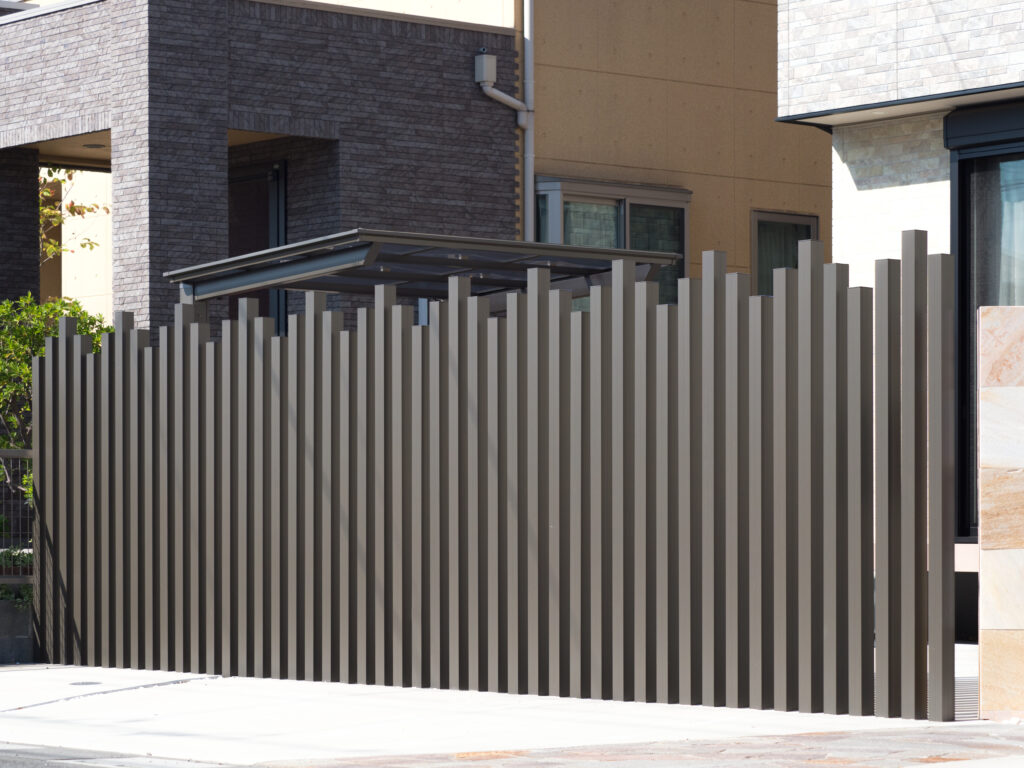

「玄関前にプライバシー重視でフェンスを設置したら、圧迫感で家全体が暗い印象になりました」という配置の失敗例があります。フェンスの高さや密度を住宅全体のバランスを考えずに決めると、外観の美しさを損ないます。

配置バランスで注意すべきポイントは以下の通りです。

・住宅全体の外観バランスを考慮した高さ・密度の設定

・敷地全体の動線や視線の流れを総合的に検討する

・部分的な設置ではなく全体的な防犯対策を立てる

・玄関周りの圧迫感を避ける配置計画

また、「裏庭だけフェンスを設置したら、泥棒に狙われやすくなった」という防犯面での失敗も報告されています。フェンスは部分的ではなく、敷地全体の動線や視線の流れを考慮して配置することが大切です。

2. プライバシー確保と採光を両立する高さ選びの基準

フェンスの高さ選びは、プライバシー保護と採光のバランスが最も重要です。高すぎると室内が暗くなり、低すぎると目隠し効果が得られません。隣地境界や道路からの視線、建物の窓の位置を総合的に考慮して決める必要があります。

2.1. 目隠し効果を得る最適高さ

一般的に、立っている人の目線を遮るには180cm程度の高さが必要です。ただし、隣地との高低差や2階からの視線も考慮しましょう。道路側では120〜150cmでも十分な場合が多く、車からの視線なら100cm程度でも効果があります。

| 設置場所 | 推奨高さ | 効果 |

|---|---|---|

| — | — | — |

| 隣地境界 | 180cm | 立った状態の視線を完全遮断 |

| 道路側 | 120〜150cm | 歩行者からの視線をカット |

| 車道側 | 100cm | 車内からの視線を遮る |

隣家の窓位置を確認し、必要な部分のみ高くする段差設計も有効です。完全に遮る必要がない場所では、圧迫感を避けるため控えめな高さに調整することで、近隣との関係も良好に保てます。

2.2. 採光を確保する設計方法

採光を重視する場合は、フェンス上部に透明や半透明素材を組み合わせる方法が効果的です。下部120cmを不透明材、上部60cmをポリカーボネートにすることで、プライバシーと明るさを両立できます。また、フェンス全体を格子状にして光を通しつつ視線をカットする設計も人気です。

| 設計方法 | 構成 | メリット |

|---|---|---|

| — | — | — |

| 上下分割型 | 下部120cm不透明+上部60cm透明 | プライバシーと採光の両立 |

| 格子状 | 全体を格子デザイン | 光を通しつつ視線カット |

| 段差設計 | 南側を10〜20cm低く設定 | 採光への影響を最小化 |

南側は特に採光への影響が大きいため、東西方向のフェンスより10〜20cm低めに設定することをおすすめします。

2.3. 圧迫感を避ける工夫

高いフェンスによる圧迫感を軽減するには、色選びと形状が重要です。明るいベージュやホワイト系を選ぶと威圧感が和らぎます。また、フェンス上部にカーブを付けたり、植栽と組み合わせたりすることで自然な印象になります。

| 工夫方法 | 具体例 | 効果 |

|---|---|---|

| — | — | — |

| 色彩選択 | 明るいベージュ・ホワイト系 | 威圧感の軽減 |

| 形状変化 | 上部にカーブ加工 | やわらかい印象 |

| 設置位置 | 境界から10〜20cm内側 | 隣家への配慮 |

隣家側への配慮として、境界から10〜20cm内側に設置し、高さも段階的に変化させる設計が効果的です。完全な板塀ではなく、部分的に透け感のある素材を使うことで、閉鎖的な印象を避けられます。

2.4. 風通しを考慮した構造

フェンスが風の通り道を妨げると、庭の環境が悪化する可能性があります。完全に密閉するのではなく、下部に10〜15cmの隙間を設けたり、格子状の部分を組み合わせたりして通気性を確保しましょう。特に夏場の熱気がこもりやすい南西面では、風抜けを意識した設計が重要です。

| 通気対策 | 設計例 | 適用場面 |

|---|---|---|

| — | — | — |

| 下部隙間 | 10〜15cmの隙間確保 | 全方位対応 |

| 格子組合せ | 部分的に格子状デザイン | 風通し重視エリア |

| 部分設置 | 必要箇所のみフェンス設置 | 自然な風の流れ維持 |

隣地境界全てを高いフェンスで囲むのではなく、必要な部分のみに設置することで、自然な風の流れを維持できます。植栽との組み合わせも、風通しと目隠し効果の両方を得られる優れた方法です。

3. アルミ・樹脂・木材別フェンス素材の特徴と選び方

フェンス素材選びは、外構の印象と機能性を大きく左右する重要な判断です。アルミ、樹脂、木材それぞれに異なる特性があり、設置環境や予算、メンテナンス頻度によって最適な選択が変わります。素材の特徴を正しく理解することで、長期的に満足できるフェンスを実現できます。

3.1. アルミフェンスの特徴

アルミフェンスは軽量で錆びにくく、メンテナンスの手間が少ない素材です。表面処理技術の向上により、木目調や石目調など豊富なデザインバリエーションが選択できます。耐久性に優れ、台風や地震などの自然災害にも強い構造を持ちます。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| — | — |

| 耐久性 | 20年以上の長期使用が可能 |

| メンテナンス | 年1~2回の水洗い程度 |

| デザイン | 木目調、石目調など多彩 |

| 重量 | 軽量で施工しやすい |

ただし初期費用は他素材より高めで、デザインによっては無機質な印象を与える場合があります。隣地境界に設置する際は、採光や通風を考慮したルーバータイプを選ぶと圧迫感を軽減できます。

3.2. 樹脂フェンスの特徴

樹脂フェンスは腐食や色褪せに強く、木材の質感を再現しながら長期間美観を保てる素材です。水洗いだけで汚れが落ちるため、メンテナンスが簡単で忙しい主婦層に人気があります。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| — | — |

| 耐久性 | 15年程度の使用が可能 |

| メンテナンス | 水洗いのみで十分 |

| 施工性 | 軽量でDIY設置も可能 |

| 価格 | アルミより安価で導入しやすい |

軽量で施工しやすく、DIYでの設置も可能です。アルミより価格が抑えられ、木材より耐久性に優れるバランスの良い選択肢といえます。ただし、真夏の直射日光下では表面温度が上昇しやすく、小さな子供がいる家庭では注意が必要です。

3.3. 木材フェンスの特徴

木材フェンスは自然な温かみがあり、住宅の外観に調和しやすい素材です。加工しやすく、オリジナルデザインや部分的な修繕が容易に行えます。初期費用が比較的安く、予算を抑えたい場合に適しています。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| — | — |

| 耐久性 | 10~15年(適切なメンテナンス時) |

| 初期費用 | 最も安価で導入しやすい |

| 加工性 | オリジナルデザインが容易 |

| メンテナンス | 3~5年ごとの塗装が必要 |

ただし定期的な塗装や防腐処理が必要で、年間のメンテナンス費用を考慮する必要があります。湿気の多い立地では腐食が進みやすく、シロアリ被害のリスクもあります。長期的な美観維持には、適切な樹種選択と継続的なケアが不可欠です。

3.4. 耐久性とコストの比較

耐久性ではアルミフェンスが最も優秀で、20年以上の長期使用が期待できます。樹脂フェンスは15年程度、木材フェンスは適切なメンテナンスを行えば10~15年が目安となります。初期費用はアルミが最も高く、次に樹脂、木材の順です。

| 素材 | 耐久年数 | 初期費用 | メンテナンス頻度 | 10年総コスト |

|---|---|---|---|---|

| — | — | — | — | — |

| アルミ | 20年以上 | 高い | 年1~2回水洗い | 最も経済的 |

| 樹脂 | 15年程度 | 中程度 | 年1~2回水洗い | バランス良好 |

| 木材 | 10~15年 | 安い | 3~5年ごと塗装 | 継続費用高 |

しかしメンテナンス費用を含めた総コストで比較すると、アルミフェンスが最も経済的になる場合が多いです。木材フェンスは初期費用が安い反面、3~5年ごとの塗装費用や部分交換費用が発生します。設置後10年間の総費用を試算し、ライフスタイルに合った素材を選択することが重要です。

4. 家の動線と隣家との距離を考慮した配置プランニング

フェンスの配置は、家族の生活動線と隣家との関係性を両立させる重要なポイントです。単純に境界線に沿って設置するだけでは、使い勝手の悪い外構になってしまいます。 日常の出入りや庭での活動を想像しながら、最適な位置を決めましょう。

4.1. 玄関アプローチとの調和

玄関からのアプローチとフェンスの位置関係は、住まいの第一印象を左右します。フェンスが玄関の視界を遮りすぎると圧迫感が生まれ、来客時の印象も悪くなってしまいます。玄関ドアから道路までの見通しを確保しつつ、適度な目隠し効果を得るには、フェンスの高さを1.2〜1.5メートル程度に抑えることが効果的です。

| ポイント | 具体的な対策 |

|---|---|

| — | — |

| 高さ設定 | 1.2〜1.5メートルで圧迫感を軽減 |

| 配置調整 | アプローチの曲線に合わせた自然な流れ |

| 素材選択 | 植栽との組み合わせで硬い印象を和らげる |

また、アプローチの曲線に合わせてフェンスの配置を調整すると、自然な流れが生まれ統一感のある外観に仕上がります。植栽との組み合わせも検討し、硬い印象になりがちなフェンスを和らげる工夫を取り入れましょう。

4.2. 隣家との適切な距離感

隣家との距離感を保つフェンス配置は、近隣トラブルを避ける最重要ポイントです。境界線ぎりぎりに設置すると、隣家の窓や庭への圧迫感を与える可能性があります。一般的には境界線から30〜50センチメートル内側に設置することで、お互いのプライバシーを守りながら良好な関係を維持できます。

| 設置場所 | 推奨距離 | 配慮事項 |

|---|---|---|

| — | — | — |

| 一般的な境界 | 30〜50cm内側 | 隣家への圧迫感を軽減 |

| 窓の向かい側 | 格子状デザイン採用 | 適度な透け感を確保 |

| 設置前準備 | 事前相談実施 | 高さや素材について協議 |

特に隣家のリビングや寝室の窓と向かい合う位置では、完全に遮るのではなく、格子状のデザインや植栽を併用して適度な透け感を残すことが大切です。設置前には隣家への挨拶と説明を行い、高さや素材について相談することでトラブルを未然に防げます。

4.3. 庭の使い勝手を重視した配置

庭での活動を妨げないフェンス配置を心がけることで、外構の失敗を防げます。洗濯物を干すスペースや子どもの遊び場、ガーデニングエリアなど、日常的に使用する場所への動線を確保しましょう。フェンスが庭を細かく区切りすぎると、掃除や手入れが困難になり使い勝手が悪化します。

| 配置のコツ | 効果 | 注意点 |

|---|---|---|

| — | — | — |

| ゾーニング設計 | 必要な部分のみ区切り | 庭全体の見通しを確保 |

| 出入り口複数設置 | 緊急時の避難経路確保 | 日常動線との両立 |

| 開閉部分調整 | 家族のライフスタイルに対応 | 高さも含めた総合設計 |

庭全体を見渡せるオープンな配置にしつつ、必要な部分のみをフェンスで区切る「ゾーニング」の考え方が効果的です。また、庭への出入り口は複数設けることで、緊急時の避難経路としても機能します。家族のライフスタイルに合わせて、フェンスの開閉部分や高さを調整することが重要です。

4.4. メンテナンス性を考慮した設計

長期的な美観と機能性を保つには、メンテナンスしやすいフェンス配置が不可欠です。フェンスと建物の間に適切な間隔を設けることで、清掃や点検作業がスムーズに行えます。特に木製フェンスの場合、塗装の塗り直しや腐食チェックのため、フェンス周辺に作業スペースを確保しましょう。

| メンテナンス要素 | 推奨間隔 | 対策内容 |

|---|---|---|

| — | — | — |

| 建物との距離 | 適切な間隔確保 | 清掃・点検作業をスムーズに |

| 植栽との距離 | 50cm以上 | 成長を見込んだ剪定作業対応 |

| 排水対策 | フェンス下部処理 | 水はけの良い砂利敷設 |

また、植栽とフェンスの距離も重要で、植物の成長を見込んで50センチメートル以上の余裕を持たせると、剪定作業が楽になります。排水や通気性も考慮し、フェンス下部に水はけの良い砂利を敷くなどの工夫で、フェンスの劣化を防げます。定期的なメンテナンスを想定した配置設計により、長期間にわたって美しい外構を維持できます。

5. 地域の高さ制限と条例を事前確認する方法

フェンス設置で最も多い失敗が、高さ制限を知らずに施工してしまうケースです。建築基準法や自治体条例により、フェンスの高さには明確な規制があります。後から「高すぎる」と指摘されて撤去や修正を求められると、費用も時間も無駄になってしまいます。 事前確認を怠らないことが、トラブル回避の第一歩です。

5.1. 建築基準法の高さ制限

建築基準法では、隣地境界線から1m以内に設置するフェンスの高さを2m以下と定めています。これは全国共通の基準で、違反すると建築確認申請時に問題となる可能性があります。

建築基準法による高さ制限のポイントをまとめると以下の通りです:

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| — | — |

| 基本制限 | 隣地境界線から1m以内は2m以下 |

| 適用範囲 | 全国共通の最低基準 |

| 注意点 | 地域条例がより厳しい場合がある |

| 推奨高さ | 住宅密集地では1.8m程度が無難 |

ただし、この基準は最低限のルールであり、実際の設置では地域の条例がより厳しい場合があります。特に住宅密集地では、日照権や通風を考慮してさらに低い制限が設けられていることも多いため、建築基準法だけでなく地域特有の規制も必ず確認しましょう。隣家との距離が近い場合は、1.8m程度に抑えるのが無難です。

5.2. 自治体条例の確認方法

各自治体の条例は、市区町村の建築指導課や都市計画課で確認できます。多くの自治体がホームページで建築に関する条例を公開しており、「建築協定」「地区計画」「景観条例」などのキーワードで検索すると該当ページが見つかります。

自治体条例の確認手順と方法は以下の通りです:

| 確認方法 | 詳細内容 |

|---|---|

| — | — |

| ホームページ検索 | 建築協定・地区計画・景観条例で検索 |

| 電話問い合わせ | 建築指導課・都市計画課に直接相談 |

| 専門業者相談 | 住宅展示場・工務店での情報収集 |

| 確認項目 | 高さ・色彩・デザイン制限の総合確認 |

電話での問い合わせも可能で、担当者が具体的な制限内容を教えてくれます。また、住宅展示場や工務店でも地域の条例情報を把握している場合が多いため、相談してみる価値があります。条例によっては色彩やデザインにも制限がある地域もあるため、高さだけでなく総合的な規制内容を把握することが重要です。

5.3. 近隣協定のチェック項目

分譲住宅地では、開発業者や住民同士で結んだ近隣協定が存在する場合があります。この協定は法的拘束力を持つことが多く、建築基準法や条例よりも厳しい制限を設けているケースがあります。

近隣協定で確認すべき重要項目は以下の通りです:

| チェック項目 | 確認内容 |

|---|---|

| — | — |

| 高さ上限 | 協定で定められた最大高さ制限 |

| 使用素材 | 指定材料や禁止材料の有無 |

| 色彩指定 | 使用可能な色の範囲や制限 |

| 設置位置 | 境界線からの距離や配置ルール |

購入時の契約書類や管理組合の資料に記載されているため、必ず確認しましょう。また、既存住民への事前相談も重要で、特に目隠し効果の高いフェンスを設置する場合は、隣家の日当たりや風通しへの影響について話し合いを持つことで、後々のトラブルを防げます。近隣協定は建築基準法や条例よりも厳しい制限を設けているケースが多いため、最優先で確認すべき項目です。

6. 弊社のフェンス特化コンサルティングで失敗を回避できる理由

フェンス設置で失敗する多くの方は、事前の情報収集が不十分だったり、専門知識なしに進めてしまうケースがほとんどです。弊社では長年蓄積したノウハウと専門性により、こうした失敗を未然に防ぐサポートを提供しています。

6.1. 豊富な失敗事例データベース

これまで数百件のフェンス設置相談を受ける中で、高さ不足による目隠し効果の低下、素材選択ミスによる劣化、配置ミスによる近隣トラブルなど、様々な失敗パターンを蓄積しています。特に「隣地境界ギリギリに設置したら越境問題が発生した」「デザイン重視で機能性を軽視し、プライバシーが守れなかった」といった実例は、事前対策の重要性を物語っています。

| 失敗パターン | 具体的な問題 | 予防策 |

|---|---|---|

| — | — | — |

| 高さ不足 | 目隠し効果の低下、プライバシー確保不足 | 視線の高さを考慮した設計 |

| 素材選択ミス | 早期劣化、メンテナンス費用増大 | 環境条件に適した素材選定 |

| 配置ミス | 近隣トラブル、越境問題 | 境界確認と事前協議 |

| 条例違反 | 撤去命令、追加工事費用 | 法規制の事前確認 |

この豊富なデータベースにより、お客様の状況に応じて起こりうるリスクを具体的に予測し、対策をご提案できます。

6.2. 地域条例に精通した専門知識

フェンス設置には各自治体の建築基準法や景観条例が深く関わりますが、一般の方がこれらを完全に把握するのは困難です。弊社では各地域の高さ制限や設置基準を熟知しており、「せっかく設置したのに条例違反で撤去を求められた」といった深刻な失敗を防げます。

| 法規制項目 | 主な制限内容 | 弊社の対応 |

|---|---|---|

| — | — | — |

| 建築基準法 | 高さ制限、構造基準 | 各自治体の基準を詳細確認 |

| 景観条例 | 色彩、デザイン規制 | 地域特性に合わせた提案 |

| 離隔距離 | 隣地境界からの距離 | 測量に基づく適切な配置 |

| 道路規制 | 視認性、安全基準 | 交通安全を考慮した設計 |

また、隣地境界からの離隔距離や道路からの視認性など、法的要件を満たしながら理想的な配置をご提案します。地域特有の規制も把握しているため、安心して設置を進められます。

6.3. プライバシーと機能性の両立提案

多くの方が「目隠し効果を重視したら圧迫感が生まれた」「デザイン性を優先したらプライバシーが確保できなかった」という失敗を経験されています。弊社では、お客様の暮らし方や敷地条件を詳しくヒアリングし、プライバシー保護と開放感のバランスを取った設計をご提案します。

| エリア | 推奨高さ | 素材選択 | 期待効果 |

|---|---|---|---|

| — | — | — | — |

| リビング前 | 1.8m〜2.0m | 目隠し重視素材 | 完全なプライバシー確保 |

| 玄関周り | 1.2m〜1.5m | 開放感のある素材 | 威圧感軽減と適度な目隠し |

| 庭園エリア | 1.0m〜1.8m | デザイン性重視 | 美観と機能性の両立 |

| 駐車場 | 0.8m〜1.2m | 耐久性重視 | 境界明示と車両保護 |

例えば、リビング窓の前は高めのフェンス、玄関周りは低めで威圧感を軽減するなど、エリアごとに最適な高さと素材を組み合わせることで、機能性とデザイン性を両立できます。

6.4. 施工前の近隣トラブル予防策

フェンス設置で最も避けたいのが近隣とのトラブルです。弊社では施工前に必ず近隣への事前説明の重要性をお伝えし、適切な挨拶方法や説明内容をアドバイスしています。

| 予防策 | 実施タイミング | 具体的内容 | 期待効果 |

|---|---|---|---|

| — | — | — | — |

| 事前挨拶 | 設計確定後 | 工事内容と期間の説明 | 理解と協力の獲得 |

| 境界確認 | 施工前 | 測量に基づく境界線確認 | 越境トラブルの防止 |

| 工事配慮 | 施工期間中 | 騒音対策と作業時間調整 | 近隣への迷惑最小化 |

| 完成報告 | 施工完了後 | 仕上がり確認とお礼 | 長期的な良好関係維持 |

「突然フェンスが建って日当たりが悪くなった」「境界線の認識が違っていた」といった問題を未然に防ぐため、測量確認や近隣合意の取り方まで具体的にサポートします。また、工事期間中の配慮事項や完成後のメンテナンス方法もお伝えし、長期的に良好な近隣関係を維持できる体制づくりをお手伝いします。

7. まとめ

外構フェンスのプランニングでは、「隣地境界」「高さ」「素材選び」「配置バランス」といったポイントを押さえることが、失敗や近隣トラブルを防ぐ鍵となります。実例で見たように、ほんの数センチの高さや境界の違いが、日照やプライバシー、さらにはご近所関係にも大きな影響を及ぼすことがあります。また、素材選びやメンテナンス性も、暮らしやすさや長期的な満足度に直結します。フェンスの設計時には、建築基準法や自治体条例の確認、家族の生活動線や庭の使い勝手も総合的に考慮しましょう。専門家のサポートを活用することで、目隠し・採光・防犯・デザイン性など多様な要素をバランスよく反映した外構が実現できます。失敗しない外構フェンスづくりを目指す方は、ぜひ弊社のフェンス特化コンサルティングにご相談ください。豊富な失敗事例データをもとに、地域条例まで考慮した最適なプランをご提案いたします。