庭の手入れが負担になり「庭じまい」を検討している方にとって、庭木の伐採から処分までの流れや費用は気になるポイントです。特に大きく育った庭木の場合、どこまで自分で対応できるのか、プロに依頼すべき作業はどれか判断に迷うもの。本記事では、庭じまいの全体工程から伐採・抜根の具体的手順、木材の正しい分別方法、そして透明性のある費用相場まで詳しく解説します。適切な準備と手順を知ることで、安全かつ効率的な庭じまいが実現できます。

1. 庭じまいとは?庭木伐採から処分までの全体工程を解説

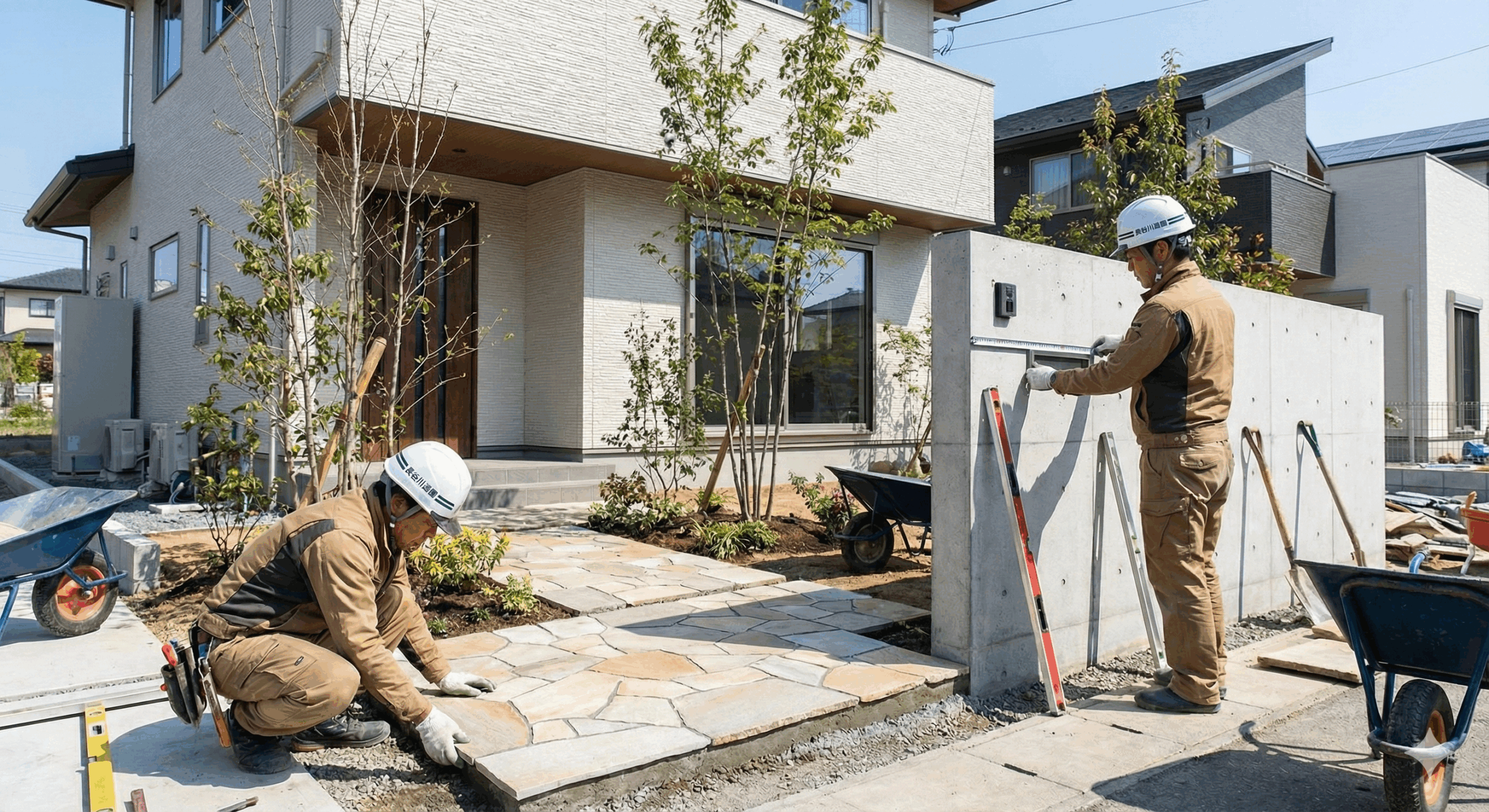

庭じまいとは、庭の維持管理を終了し、庭木の伐採から根の除去、廃材処分まで一括して行う作業です。高齢化や住宅事情の変化により、手入れが困難になった庭を整理する需要が増えています。作業は伐採、抜根、処分の3段階に分かれ、庭木の種類や本数、敷地条件によって工程が変わります。

1.1. 庭じまいの定義と背景

庭じまいは、庭の樹木をすべて撤去し、更地状態に戻す作業を指します。単純な剪定や間引きとは異なり、根本的な庭の解体作業です。背景には住宅所有者の高齢化があり、庭木の手入れが体力的・経済的負担となるケースが急増しています。

・高齢化による体力的な管理困難

・相続した実家の庭管理負担

・リフォーム・建て替え前の整地需要

・メンテナンスフリーな外構への変更希望

また、相続した実家の庭管理や、リフォーム・建て替え前の整地需要も多く見られます。近年は「庭なし住宅」への住み替えや、メンテナンスフリーな外構への変更を希望する世帯も増加しており、庭じまいは現代的なライフスタイル変化に対応したサービスとして定着しています。

1.2. 伐採から処分までの基本流れ

庭じまいは伐採、抜根、処分の順で進行します。まず庭木を根元から切断する伐採作業から始まり、大型樹木では重機を使用して安全に倒します。次に切り株と根系を除去する抜根作業を行い、深く張った根は掘削機で掘り起こします。

| 工程 | 作業内容 | 使用機材 |

|---|---|---|

| — | — | — |

| 伐採 | 庭木を根元から切断 | チェーンソー、重機 |

| 抜根 | 切り株と根系を除去 | 掘削機、根切り機 |

| 処分 | 木材・根の分別運搬 | トラック、分別容器 |

最終段階で発生した木材や根を分別し、処分場へ運搬します。作業期間は庭の規模により1日から数日間を要し、重機が必要な場合は搬入経路の確保も重要になります。各工程で発生する廃材量を事前に把握し、効率的な処分計画を立てることで、全体のコストと期間を最適化できます。

1.3. 必要な準備と事前確認事項

庭じまい開始前には、近隣への挨拶と作業日程の通知が必須です。重機使用時の騒音や、大型車両の出入りについて事前説明を行います。敷地境界の確認も重要で、隣家との境界木や共有部分の樹木は所有権を明確にしてから作業します。

| 確認項目 | 詳細内容 | 注意点 |

|---|---|---|

| — | — | — |

| 近隣対応 | 挨拶・日程通知 | 騒音・車両出入りの説明 |

| 境界確認 | 所有権の明確化 | 隣家との共有部分 |

| 安全確認 | 電線・配管位置 | 作業中の事故防止 |

| 費用確認 | 運搬費・処分費 | 適正価格の判断 |

電線や配管の位置確認により、作業中の事故を防止できます。また、処分費用の内訳確認では、運搬費と処分場での受入費用を分けて見積もりを取ることで、適正価格かどうか判断できます。庭木の種類によっては再利用価値があるため、薪材やチップ化による費用削減の可能性も事前に相談しておくと良いでしょう。

2. 庭木伐採の手順と抜根作業で知っておくべき重要ポイント

庭木の伐採と抜根は、正しい手順と安全対策を理解していれば効率的に進められます。作業前の準備から根系の処理まで、各段階で押さえるべきポイントがあります。特に切り株の処理や根の深さ判断は、後の土地利用に大きく影響するため慎重な作業が必要です。

2.1. 伐採前の安全確認と準備

作業開始前に周囲の安全確認を徹底しましょう。電線や建物との距離、倒木方向の障害物をチェックし、ヘルメットや保護眼鏡などの安全装備を準備します。チェーンソーを使用する場合は燃料と刃の状態を点検し、手鋸なら切れ味を確認してください。

| 確認項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| — | — |

| 周囲の安全確認 | 電線・建物との距離、倒木方向の障害物チェック |

| 安全装備 | ヘルメット、保護眼鏡、防護服の準備 |

| 工具点検 | チェーンソーの燃料・刃、手鋸の切れ味確認 |

| 近隣対応 | 事前連絡による作業音・枝飛散への理解獲得 |

また、近隣への事前連絡も重要で、作業音や枝の飛散について理解を得ておくことでトラブルを防げます。天候も考慮し、強風や雨天時は作業を避けることが安全な伐採の基本です。

2.2. 効率的な伐採手順

まず不要な枝を下から順に切り落とし、幹の重量を軽減します。受け口と追い口を正確に作ることで、狙った方向への倒木が可能になります。受け口は倒したい方向に幹の直径の3分の1程度、追い口は反対側から受け口より5cm程度高い位置に入れてください。

| 作業工程 | 具体的な方法 |

|---|---|

| — | — |

| 枝の除去 | 下から順に切り落とし、幹の重量を軽減 |

| 受け口作成 | 倒したい方向に幹直径の1/3程度の深さ |

| 追い口作成 | 反対側から受け口より5cm高い位置 |

| 切り株設定 | 地面から30cm程度の高さに設定 |

切り株の高さは地面から30cm程度に設定すると、後の抜根作業で重機のワイヤーを巻きやすくなります。大径木の場合は、複数回に分けて切断することで安全性を確保できます。

2.3. 抜根作業の基本技術

切り株周辺の土を掘り起こし、主要な根を露出させることから始めます。根の太さに応じてチェーンソーや手鋸で切断し、切り株を軽くしてから引き抜きます。小径の切り株なら手作業やジャッキでも対応できますが、直径30cm以上の場合は重機の使用を検討してください。

| 切り株サイズ | 推奨作業方法 |

|---|---|

| — | — |

| 直径30cm未満 | 手作業・ジャッキによる引き抜き |

| 直径30cm以上 | 重機を使用した抜根作業 |

| 根の切断深度 | 地面から30〜50cm程度まで処理 |

| 仕上げ作業 | 穴の埋め戻しと地面の整地 |

根を切断する際は、地面から30〜50cm程度の深さまで処理すれば、新たな芽吹きを防げます。作業後は掘り起こした穴を埋め戻し、地面を平らに整地することが重要です。

2.4. 根系の深さと範囲の判断

樹種によって根の張り方は大きく異なります。針葉樹は深く直根を伸ばし、広葉樹は浅く広範囲に根を張る傾向があります。樹高の半分程度が根の広がりの目安となり、深さは樹高の3分の1から半分程度まで達することが一般的です。

| 樹種タイプ | 根系の特徴 |

|---|---|

| — | — |

| 針葉樹 | 深い直根を形成、垂直方向に発達 |

| 広葉樹 | 浅く広範囲に水平方向へ展開 |

| 根の広がり | 樹高の約1/2程度が目安 |

| 根の深さ | 樹高の1/3〜1/2程度まで達する |

古い庭木ほど根系が発達しているため、周囲を慎重に掘り進めて根の状況を確認してください。隣地への根の侵入がある場合は、境界線での切断が必要になります。根の処理範囲を事前に把握することで、必要な重機や作業時間を適切に見積もれます。

2.5. 作業時の安全対策

重機を使用する際は、操作範囲内に人が立ち入らないよう作業区域を明確に設定します。地中に埋設物がある可能性を考慮し、ガス管や水道管の位置を事前に確認してください。チェーンソー作業では防護服の着用が必須で、特に脚部の保護に注意が必要です。

| 安全対策項目 | 具体的な対応方法 |

|---|---|

| — | — |

| 作業区域設定 | 重機操作範囲への立ち入り禁止措置 |

| 埋設物確認 | ガス管・水道管位置の事前調査 |

| 防護装備 | チェーンソー用防護服・脚部保護具着用 |

| 疲労管理 | 定期的な休憩による判断力維持 |

作業中は定期的に休憩を取り、疲労による判断力低下を防ぎます。切り株や根の処理で発生する木屑は、作業完了まで適切に整理し、つまずきや滑りを防止することが事故防止につながります。

3. 切り株撤去と重機導入が必要なケースの判断基準

切り株撤去では、手作業で対応できるケースと重機が必要なケースを正しく判断することが重要です。判断を誤ると作業効率が悪化し、費用も予想以上にかかってしまいます。 ここでは重機導入の判断基準を詳しく解説します。

3.1. 切り株サイズによる判断

切り株の直径が30cm以下であれば、スコップやツルハシを使った手作業での撤去が可能です。しかし直径50cm以上になると根系が深く広がっており、人力だけでは限界があります。

| 切り株直径 | 推奨撤去方法 |

|---|---|

| — | — |

| 30cm以下 | 手作業(スコップ・ツルハシ) |

| 30-50cm | 手作業+部分的な機械使用 |

| 50-80cm | 重機使用を検討 |

| 80cm以上 | 重機使用が現実的 |

特に直径80cmを超える大型の切り株は、チェーンソーで細かく切断しても根の除去に膨大な時間がかかるため、重機の使用が現実的です。また、切り株の高さも重要な要素で、地上部分が50cm以上残っている場合は重機のアタッチメントで効率的に処理できます。

3.2. 根系の複雑さの評価

樹種によって根の張り方は大きく異なります。松や杉などの針葉樹は主根が深く伸びる直根性で、手作業での掘り起こしが困難です。一方、桜や楓などの広葉樹は浅く広がる水平根系が特徴で、表層部分の根切りで対応できる場合もあります。

| 樹種分類 | 根系の特徴 | 撤去難易度 |

|---|---|---|

| — | — | — |

| 針葉樹(松・杉) | 直根性・深根 | 高(重機推奨) |

| 広葉樹(桜・楓) | 水平根系・浅根 | 中(手作業可能) |

| 植栽20年以上 | 複雑な絡み合い | 高(重機推奨) |

しかし、植栽から20年以上経過した庭木は根が複雑に絡み合っており、隣接する植物の根と一体化していることが多いため、重機による一括処理が効率的です。

3.3. 重機導入のコスト判断

重機レンタル費用は1日あたり2万円から5万円程度ですが、複数の切り株を同時処理できるため、3本以上の撤去では費用対効果が高くなります。手作業の場合、1本あたり1日から3日かかることを考えると、人件費との比較で重機導入の方が経済的です。

| 撤去本数 | 手作業費用 | 重機使用費用 | 推奨方法 |

|---|---|---|---|

| — | — | — | — |

| 1-2本 | 2-6万円 | 3-7万円 | 手作業 |

| 3-5本 | 6-15万円 | 4-8万円 | 重機使用 |

| 6本以上 | 12万円以上 | 5-10万円 | 重機使用 |

ただし、重機の搬入路確保や作業スペースの制約がある場合は、追加費用が発生する可能性があります。

3.4. 周辺環境への影響考慮

住宅密集地では重機の騒音や振動が近隣に迷惑をかける可能性があります。作業時間は午前9時から午後5時までに制限され、土日祝日の作業は避ける必要があります。また、狭い敷地では重機の旋回スペースが確保できず、建物や既存の植栽を傷つけるリスクがあります。

| 環境要因 | 制約内容 | 対応策 |

|---|---|---|

| — | — | — |

| 住宅密集地 | 騒音・振動制限 | 作業時間の調整 |

| 狭小敷地 | 旋回スペース不足 | 小型重機の使用 |

| 既存植栽 | 損傷リスク | 手作業との併用 |

こうした制約がある場合は、小型の重機を使用するか、部分的に手作業を併用することで環境への影響を最小限に抑えられます。

4. 伐採した木材・枝葉の正しい分別方法と処分場での手続き

伐採後の木材処分では、適切な分別が費用を大きく左右します。処分場では木材の種類や大きさによって受入条件が異なるため、事前の準備が重要です。分別方法を理解し、運搬時の注意点を押さえることで、スムーズな処分が可能になります。

4.1. 木材の種類別分別基準

処分場では木材を「建築廃材」「剪定枝」「根株」の3つに大別します。建築廃材には柱や板材が含まれ、処分費が最も高くなります。庭木の幹や太い枝は剪定枝として扱われ、直径30cm未満であれば一般的な処分費で済みます。根株は土が付着していることが多く、別途洗浄や土の除去が必要です。

| 分別カテゴリ | 対象物 | 処分費の目安 | 注意点 |

|---|---|---|---|

| — | — | — | — |

| 建築廃材 | 柱、板材、構造材 | 最も高額 | 産業廃物扱いの場合あり |

| 剪定枝 | 庭木の幹、太い枝 | 標準的 | 直径30cm未満が条件 |

| 根株 | 樹木の根部 | 中程度 | 土の除去が必須 |

樹種による分別は不要ですが、針葉樹と広葉樹で処理方法が変わる施設もあるため、事前確認をおすすめします。

4.2. 枝葉と幹の処理区分

枝葉は長さ2m以下、束ねた直径50cm以下にまとめることが一般的です。細かい枝葉はコンポスト化できる施設が多く、処分費を抑えられます。幹は直径や長さによって重機での破砕が必要になり、追加料金が発生する場合があります。

| 処理対象 | サイズ規定 | 処分方法 | コスト |

|---|---|---|---|

| — | — | — | — |

| 枝葉 | 長さ2m以下、束径50cm以下 | コンポスト化可能 | 低コスト |

| 太い幹 | 直径制限あり | 重機破砕必要 | 追加料金発生 |

| 細い枝 | 束ねて処理 | 通常処理 | 標準料金 |

| 葉っぱ | 少量の場合 | 可燃ごみ扱い | 最も経済的 |

太い幹は1m以下に切断し、運搬しやすいサイズに調整しましょう。葉っぱは可燃ごみとして自治体回収を利用できることもあるため、量が少なければ分けて処理すると経済的です。

4.3. 処分場での受入条件

多くの処分場では事前予約制を採用しており、飛び込みでの持ち込みは断られることがあります。重量制限は軽トラック1台分(約500kg)が目安で、それを超える場合は複数回に分けるか大型車両の手配が必要です。土や石の混入は厳禁で、発見されると追加洗浄費用を請求されます。

| 受入条件項目 | 基準・制限 | 違反時のペナルティ |

|---|---|---|

| — | — | — |

| 予約 | 事前予約制が一般的 | 受入拒否の可能性 |

| 重量制限 | 軽トラック1台分(約500kg) | 複数回搬入または大型車両必要 |

| 異物混入 | 土・石の混入禁止 | 追加洗浄費用請求 |

| 営業時間 | 平日日中が基本 | 土日は割増料金 |

営業時間は平日の日中に限定されることが多く、土日対応の施設は料金が割増になる傾向があります。

4.4. 運搬時の注意事項

木材の積載時は重心を低くし、荷崩れ防止のためロープやシートでしっかり固定します。枝の先端が車外に出ないよう注意し、必要に応じて赤い布を取り付けましょう。運転中は急ブレーキや急カーブを避け、安全運転を心がけます。

| 運搬時のポイント | 具体的な対策 | 安全上の理由 |

|---|---|---|

| — | — | — |

| 積載方法 | 重心を低く、ロープ固定 | 荷崩れ防止 |

| はみ出し対策 | 赤い布の取り付け | 後続車への注意喚起 |

| 運転方法 | 急ブレーキ・急カーブ回避 | 積荷の安定確保 |

| 事前準備 | 長材の切断または業者依頼 | 運搬効率の向上 |

軽トラックの荷台からはみ出す長い材は、事前に切断するか専用の運搬業者に依頼することをおすすめします。処分場までの距離と燃料費も考慮し、効率的なルートを選択しましょう。

4.5. 自治体ルールの確認方法

自治体のホームページで「剪定枝」「木くず」の処分方法を検索できます。多くの自治体では月1回程度の回収日を設けており、指定袋や束ね方のルールが詳細に記載されています。電話での問い合わせも可能で、担当部署は環境課や清掃事業所が一般的です。

| 確認方法 | 情報源 | 取得できる情報 |

|---|---|---|

| — | — | — |

| ホームページ検索 | 自治体公式サイト | 回収日、指定袋、束ね方ルール |

| 電話問い合わせ | 環境課・清掃事業所 | 詳細な処分方法、料金 |

| 持ち込み処分場 | 自治体運営施設 | 平日受付時間、直接持参可能 |

| 料金比較 | 複数の選択肢 | 最適な処分方法の選定 |

一部の自治体では持ち込み処分場を運営しており、平日の受付時間内であれば直接持参できます。処分費用は自治体によって大きく異なるため、複数の選択肢を比較検討することが大切です。

5. 庭じまいの費用相場と処分費用の内訳を透明化

庭じまいにかかる費用は、作業内容によって大きく変動します。多くの方が「処分費を上乗せされていないか?」と不安に感じるのは、内訳が不透明だからです。基本的には伐採作業費・抜根費・運搬処分費に分かれ、木の大きさや本数、立地条件で料金が決まります。ここでは各工程の費用相場を具体的に解説し、適正価格を見極められるよう詳しく説明します。

5.1. 伐採作業の基本料金

伐採作業の料金は木の高さと幹の太さで決まります。高さ3m未満の低木なら1本3,000~8,000円、3~5mの中木で8,000~15,000円、5m以上の高木では15,000~50,000円が相場です。

木の高さ別の料金相場を以下にまとめました。

| 木の高さ | 料金相場 | 特徴 |

|---|---|---|

| — | — | — |

| 3m未満(低木) | 3,000~8,000円 | 手作業中心、比較的簡単 |

| 3~5m(中木) | 8,000~15,000円 | 脚立や小型機械使用 |

| 5m以上(高木) | 15,000~50,000円 | 専門技術と安全対策が必要 |

幹の直径が30cm以上になると特殊作業扱いとなり、料金が倍増することもあります。作業員の人数や安全対策の程度も価格に影響し、住宅密集地や電線が近い場所では慎重な作業が必要なため、通常より2~3割高くなる傾向があります。

5.2. 抜根・重機使用料

切り株の除去は手作業と重機作業で料金が大きく異なります。直径30cm未満の小さな切り株なら手作業で3,000~8,000円程度ですが、大きな切り株や根が深く張った木では重機が必要です。

抜根作業の方法と費用の比較は以下の通りです。

| 作業方法 | 対象サイズ | 料金相場 | 作業時間 |

|---|---|---|---|

| — | — | — | — |

| 手作業 | 直径30cm未満 | 3,000~8,000円 | 半日~1日 |

| 小型重機 | 直径30cm以上 | 30,000~50,000円/日 | 数時間~1日 |

| 大型重機 | 大木・深根系 | 50,000円以上/日 | 1~2日 |

小型重機(ミニユンボ)の使用料は1日30,000~50,000円で、これに作業員費用が加わります。根の除去範囲によっても変動し、完全除去なら高額になりますが、地表から30cm程度の除去であれば費用を抑えられます。

5.3. 運搬・処分費の内訳

伐採した木材や根の処分費は重量と処分方法で決まります。一般的な処分場への持ち込みなら1トンあたり8,000~15,000円が相場です。

処分費用の詳細な内訳をご紹介します。

| 処分項目 | 単価 | 備考 |

|---|---|---|

| — | — | — |

| 木材処分費 | 8,000~15,000円/トン | 処分場への持ち込み |

| 運搬費 | 5,000~10,000円/軽トラ1台 | 距離と積載量で変動 |

| 針葉樹処分 | 標準料金 | 比較的軽量で処分しやすい |

| 広葉樹処分 | 標準料金の1.2~1.5倍 | 硬く重いため処分に手間 |

運搬費は距離と積載量で算出され、軽トラック1台分で5,000~10,000円程度かかります。木材の種類によっても処分費が変わり、針葉樹は比較的安価ですが、硬い広葉樹は処分に手間がかかるため高くなります。リサイクル可能な木材なら処分費を抑えられる場合もあります。

5.4. 追加費用が発生するケース

基本料金以外に追加費用が発生する主なケースを把握しておきましょう。狭い場所での作業や隣家との境界が近い場合、特殊な養生や手作業が必要となり、作業費が1.5~2倍になることがあります。

追加費用が発生する主な要因は以下の通りです。

| 追加要因 | 費用増加率 | 理由 |

|---|---|---|

| — | — | — |

| 狭小地での作業 | 1.5~2倍 | 特殊養生・手作業が必要 |

| 土日祝日作業 | 1.2~1.3倍 | 割増料金の適用 |

| 急ぎ対応 | 1.3~1.5倍 | スケジュール調整費用 |

| 想定外の深根 | 追加10,000~30,000円 | 追加掘削作業が必要 |

土日祝日の作業や急ぎの依頼では割増料金が適用されます。また、想定以上に根が深かった場合の追加掘削や、作業中に配管を発見した際の迂回作業なども別途費用が発生します。事前の現地調査で正確な見積もりを取ることが重要です。

6. DIYで対応可能な作業範囲とプロに依頼すべき境界線

庭木の伐採は、木の大きさや立地条件によってDIYの可否が大きく変わります。適切な判断をしないと、思わぬ事故や近隣トラブルに発展する可能性があります。 ここでは具体的な境界線と安全な判断基準を解説します。

6.1. DIY可能な小径木伐採

直径15cm以下、高さ3m未満の庭木であれば、適切な道具と知識があればDIYで対応可能です。チェーンソーや手のこを使い、受け口と追い口を正しく作って倒す方向をコントロールします。作業前には必ず倒れる方向に障害物がないか確認し、ヘルメットや保護メガネなどの安全装備を着用してください。

| 作業内容 | 具体的な手順 |

|---|---|

| — | — |

| 事前確認 | 倒れる方向の障害物チェック、風向き確認 |

| 安全装備 | ヘルメット、保護メガネ、作業手袋の着用 |

| 切断方法 | 受け口と追い口を正しく作成 |

| 抜根作業 | 根回りを掘って主根を切断後、手作業で除去 |

切り株の処理も、根回りを掘って主根を切断すれば手作業で抜根できる範囲です。ただし電線や建物が近い場合は、小径木でもプロに依頼することをおすすめします。

6.2. プロ依頼が必要な大型木

直径20cm以上、高さ5m以上の庭木は専門業者への依頼が安全です。大型木は重量が数百キロに達するため、倒れる際の衝撃で建物や車両に大きな損害を与える可能性があります。 また根系も深く広範囲に張っているため、抜根には重機が必要になります。

| 作業の特徴 | 必要な対応 |

|---|---|

| — | — |

| 重量管理 | 数百キロの重量に対応した安全対策 |

| 高所作業 | 専門技術と経験による部分的な枝落とし |

| 根系処理 | 重機を使用した深根・広範囲根の除去 |

| 近隣配慮 | 電線や隣家への影響を考慮した慎重な作業 |

特に電線や隣家に近い立地では、部分的に枝を落としながら慎重に作業する必要があり、高所作業の技術と経験が不可欠です。費用はかかりますが、事故リスクと近隣への配慮を考えると専門業者に任せるのが賢明な選択といえます。

6.3. 安全リスクの判断基準

DIYか業者依頼かを判断する際は、木の状態と周辺環境を総合的に評価してください。腐朽や病気で幹が弱っている木は、予想外の方向に倒れる危険があります。 また風の強い日や雨天時の作業は避け、必ず晴天の無風状態で行うことが重要です。

| 判断要素 | 業者依頼の目安 |

|---|---|

| — | — |

| 電線との距離 | 3m以内にある場合 |

| 隣家境界との距離 | 2m以内にある場合 |

| 木の状態 | 腐朽や病気で幹が弱っている場合 |

| 天候条件 | 風が強い日や雨天時 |

| 作業体制 | 一人での作業となる場合 |

電線から3m以内、隣家の境界から2m以内にある木は、たとえ小径木でも業者依頼を検討しましょう。さらに一人での作業は避け、必ず補助者を配置して緊急時に備えてください。判断に迷った場合は、まず業者に現地調査を依頼し、作業の難易度と費用を確認することをおすすめします。

7. まとめ

庭じまいは、庭木の伐採や抜根、切り株撤去、そして木材や枝葉の正しい分別・処分まで、多岐にわたる作業工程が求められます。特にDIYで対応可能な範囲と、専門業者へ依頼すべき境界線を見極めることが、安全かつ効率的な庭じまいを行う上で重要です。また、費用の内訳や処分場での手続き、自治体ごとのルールも、事前にしっかり確認しておくことで、思わぬ追加費用やトラブルを防ぐことができます。ご自身で対応しきれない場合や、重機が必要なケース、大型樹木の伐採・抜根には、信頼できる専門業者への依頼を検討しましょう。