新築工事を進める中で「玄関ステップが思っていたより高い」「外構と建物の高さが合わない」といった悩みを抱えていませんか。これらのトラブルの多くは、建築業者と外構業者の間で基準高さの設定にズレが生じることが原因です。設計段階でのGL設定の認識違いや図面の基準点相違、施工時の測量精度のばらつきなど、複数の要因が重なって発生します。本記事では、基準高さがズレる具体的な3つの原因と発生メカニズムを詳しく解説し、設計打合せで確認すべきチェックポイントや業者間の連携方法まで、実践的な対策法をお伝えします。

1. 建物と外構の基準高さがズレる3つの主要原因と発生メカニズム

建物の床高と外構の高さがズレる現象は、設計段階から施工完了まで複数の要因が重なって発生します。特に玄関ステップが想定より高くなったり低くなったりするトラブルは、基準高さの設定や図面間の連携不備が主な原因となっています。 このズレを防ぐためには、各段階で発生しやすい問題を理解し、適切な対策を講じることが重要です。

1.1. GL(グランドライン)設定の認識違い

GLとは建物周辺の地盤高さを示す基準線で、建築図面では1階床高を決める重要な基準となります。しかし建築業者と外構業者でGL設定の認識が異なるケースが頻発しています。 建築図面では道路面や敷地境界を基準にGLを設定する一方、外構業者は実際の現況地盤や造成後の仕上げ高さを基準に考えることが多いためです。

・建築図面:道路面や敷地境界を基準にGL設定

・外構業者:現況地盤や造成後の仕上げ高さを基準

・傾斜地や盛土・切土敷地では特に注意が必要

・設計段階でのGL統一が不可欠

この認識のズレにより、建物完成後に外構工事を行う際、想定していた高さ関係が崩れてしまいます。特に傾斜地や盛土・切土が必要な敷地では、設計段階でのGL統一が不可欠です。

1.2. 建築図面と外構図面の基準点相違

建築図面と外構図面で使用する基準点(ベンチマーク)が異なることも、高さズレの大きな要因です。建築設計では建物の構造や法規制を重視し、道路境界や隣地境界を基準に高さを設定します。 一方、外構設計では排水勾配や既存インフラとの接続を優先し、実測による現況高さを基準とする傾向があります。

・建築設計:構造・法規制重視で境界線を基準

・外構設計:排水勾配・インフラ接続重視で現況高さを基準

・図面ごとに異なる高さ体系が発生

・統一した測量基準点の使用が必要

この基準点の違いにより、同じ敷地内でも図面ごとに異なる高さ体系が生まれ、施工時に整合性が取れなくなります。図面作成時に統一した測量基準点を使用し、両者の基準高さを明確に関連付けることが必要です。

1.3. 施工段階での測量精度のばらつき

施工段階では、建築工事と外構工事の測量精度や測定タイミングの違いがズレを生む原因となります。建築工事では基礎工事時に正確な高さ管理を行いますが、外構工事は建物完成後に着手するため、その間の地盤変化や測量誤差が累積します。 また、測量機器の精度や作業者の技術レベルによっても誤差が生じやすく、特に長期間にわたる工事では基準点の移動や消失により測量精度が低下します。

・建築工事:基礎工事時の正確な高さ管理

・外構工事:建物完成後着手で地盤変化・測量誤差が累積

・測量機器精度と作業者技術レベルの影響

・長期工事では基準点移動・消失による精度低下

さらに、建築業者と外構業者が異なる測量業者を使用する場合、機器の校正状態や測定方法の違いが高さのズレを拡大させる要因となっています。

2. 設計段階でのGL(グランドライン)設定ミスが引き起こす具体的トラブル事例

建物と外構の基準高さがズレると、完成後に修正困難な問題が発生します。特に設計段階でのGL設定ミスは、施主にとって使い勝手や安全性に直結する深刻なトラブルを招きます。実際の現場で起こりやすい4つの事例を通して、どのような問題が生じるかを確認しましょう。

2.1. 玄関ステップの高さが想定外になる

建物の床高と外構レベルの設定がズレると、玄関ステップが異常に高くなったり、逆に低すぎて雨水が侵入するリスクが生じます。例えば建築図面では床高をGL+600mmで設定したのに、外構業者が現況地盤を基準に計画を進めた場合、完成時に玄関ステップが3段必要になることがあります。

高齢者や小さな子どもにとって危険な高さとなり、バリアフリー設計も台無しになってしまいます。

| 問題パターン | 発生する問題 |

|---|---|

| ステップが高すぎる場合 | 転倒リスク増加、バリアフリー設計の破綻 |

| ステップが低すぎる場合 | 雨水侵入、浸水リスク増大 |

| 段数が想定外に増加 | 昇降時の負担増加、デザイン性の悪化 |

また逆のケースでは、ステップが低すぎて大雨時に玄関内への浸水リスクが高まります。

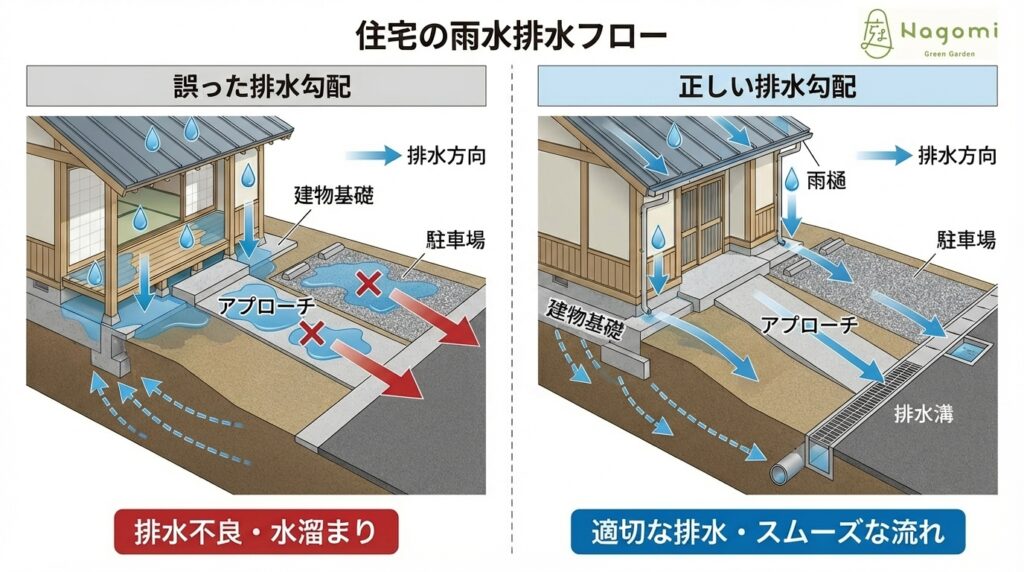

2.2. 雨水が敷地内に溜まってしまう

外構の排水計画が建物基準高さと連動していない場合、雨水が適切に排水されず敷地内に溜まる問題が発生します。建物周りの犬走りや駐車場の勾配が不適切になると、雨水が建物基礎部分に集中し、湿気やカビの原因となります。

特に建物床高を高く設定したにも関わらず、外構レベルが低いままだと、敷地全体が水たまりのような状態になってしまいます。

| 排水不良の影響 | 具体的な被害 |

|---|---|

| 建物基礎部分への影響 | 湿気増加、カビ発生、基礎の劣化 |

| 敷地全体への影響 | 水たまり形成、ぬかるみ、通行困難 |

| 修正工事の規模 | 大規模造成、高額な追加費用 |

この問題は完成後の修正が非常に困難で、大規模な造成工事が必要になる場合もあります。

2.3. カーポートとアプローチの高低差

カーポートの設置高さと玄関アプローチの高さに大きな段差が生じ、車から玄関までの動線が不便になるケースがあります。建物基準高さと外構計画の連携不足により、カーポート床面が玄関レベルより大幅に低くなったり高くなったりします。

結果として急な坂道や階段が必要になり、荷物の運搬や車椅子でのアクセスが困難になります。

| 高低差の問題 | 日常生活への影響 |

|---|---|

| 急な坂道の発生 | 荷物運搬時の負担、滑落リスク |

| 階段の追加設置 | 車椅子アクセス不可、高齢者の負担 |

| デザイン性の悪化 | 不自然な段差、住宅全体の美観低下 |

また見た目にも不自然な高低差となり、住宅全体のデザイン性を損なう要因にもなります。

2.4. バリアフリー設計が実現できない

設計時にバリアフリーを意識していても、建物と外構の基準高さのズレにより、スロープ勾配が急になりすぎて車椅子での通行が不可能になる場合があります。建築基準法では1/12以下の勾配が推奨されますが、高低差の調整不足により1/8や1/6といった急勾配になってしまいます。

特に玄関から道路までの距離が短い敷地では、わずかな高低差のズレでも大きな影響を与えます。

| スロープ勾配 | 車椅子での通行可否 |

|---|---|

| 1/12以下(推奨) | 安全に通行可能 |

| 1/8程度 | 介助者必要、自走困難 |

| 1/6以上 | 車椅子での通行不可能 |

完成後の修正には外構の大幅な作り直しが必要で、追加費用も相当な金額になります。

3. 建築図面と外構図面の基準点統一で防げる高さズレの対策法

基準高さのズレを根本的に解決するには、建築と外構の図面で使用する基準点を統一することが最も効果的です。多くの現場では建築図面と外構図面で異なる基準点を使用しているため、施工段階で高さの食い違いが発生します。ここでは、設計段階から実施できる具体的な統一対策を解説します。

3.1. 三者間での基準点確認会議の実施

建築設計者・外構設計者・施主の三者が一堂に会し、基準点を明確に決定する会議を開催します。この会議では、敷地測量図をもとに建物の床高(FL)と外構の基準高さ(GL)を同一の測量基準点から算出することを確認します。

・敷地測量図をもとにした統一基準点の設定

・建物床高と外構基準高さの同一基準からの算出

・玄関周りの詳細な高さ関係の検討

・ステップの段数と蹴上げ寸法の三者合意

・会議議事録による決定事項の文書化

特に玄関周りの高さ関係は詳細に検討し、ステップの段数や各段の蹴上げ寸法まで三者で合意を形成します。会議の議事録を作成し、決定事項を文書化することで後の変更や誤解を防げます。

3.2. 図面上での高さ表記統一ルール

建築図面と外構図面で高さの表記方法を統一します。測量基準点を「BM(ベンチマーク)=0.000」とし、すべての高さをこの基準からの相対値で表記するルールを設けます。

| 項目 | 表記方法 | 具体例 |

|---|---|---|

| 測量基準点 | BM=0.000 | 敷地内固定点 |

| 建築図面 | 基準からの相対値 | 1FL=+0.450 |

| 外構図面 | 基準からの相対値 | 玄関前GL=+0.100 |

| 図面表記 | タイトル欄に基準点明記 | 使用基準点:BM-1 |

建築図面では「1FL=+0.450」、外構図面では「玄関前GL=+0.100」といった具合に、同一基準からの数値で管理します。図面タイトル欄に使用基準点を明記し、設計者間での認識齟齬を防ぎます。

3.3. 測量基準点の現地マーキング

決定した基準点を現地に永続的なマーキングで設置します。コンクリート杭や金属プレートを用いて基準点を明示し、建築・外構両方の施工業者が同じ点から測量できる環境を整えます。

| 設置方法 | 材料・方法 | 管理内容 |

|---|---|---|

| 永続マーキング | コンクリート杭・金属プレート | BM=0.000表示 |

| 位置記録 | 写真付き記録作成 | 座標・周辺状況記録 |

| 定期確認 | 工事期間中チェック | 移動・破損の有無確認 |

| 測量環境 | 両施工業者共通使用 | 同一基準点からの測量 |

基準点には「BM=0.000」などの表示を行い、測量時の誤認を防止します。また、基準点の位置を写真付きで記録し、工事期間中に移動や破損がないか定期的に確認します。

3.4. 設計変更時の情報共有体制構築

建築または外構の設計変更が発生した際の情報共有ルールを事前に決めておきます。床高の変更や外構レベルの調整が生じた場合、48時間以内に関係者全員に変更内容を通知する体制を構築します。

| 対応項目 | 実施内容 | 期限・方法 |

|---|---|---|

| 変更通知 | 関係者全員への連絡 | 48時間以内 |

| 変更図面 | 変更箇所の明示 | 他設計への影響併記 |

| 玄関周り変更 | 詳細検討資料作成 | ステップ・排水勾配検討 |

| 影響範囲 | 関連工事への波及確認 | 工程・品質への影響評価 |

変更図面には変更箇所を明示し、他の設計にどのような影響があるかを併記します。特に玄関周りの高さ変更は、ステップ計画や排水勾配に直結するため、詳細な検討資料も合わせて共有します。

3.5. 施工前の最終高さ確認チェック

着工直前に建築・外構両方の施工業者立会いのもと、現地での高さ確認を実施します。基準点から建物各部と外構各部の高さを実測し、図面通りの計画で問題ないかを最終確認します。

| 確認項目 | 実施方法 | 記録・活用 |

|---|---|---|

| 立会い確認 | 両施工業者同席 | 現地高さ実測 |

| 不整合対応 | 設計者交え解決策検討 | 施工前問題解決 |

| 記録作成 | 写真・測量野帳記録 | 施工品質管理基準 |

| 最終承認 | 三者確認・承認 | 着工可否判断 |

この段階で発見された不整合は、施工開始前に設計者を交えて解決策を検討します。確認結果は写真と測量野帳で記録し、後の施工品質管理の基準資料として活用します。

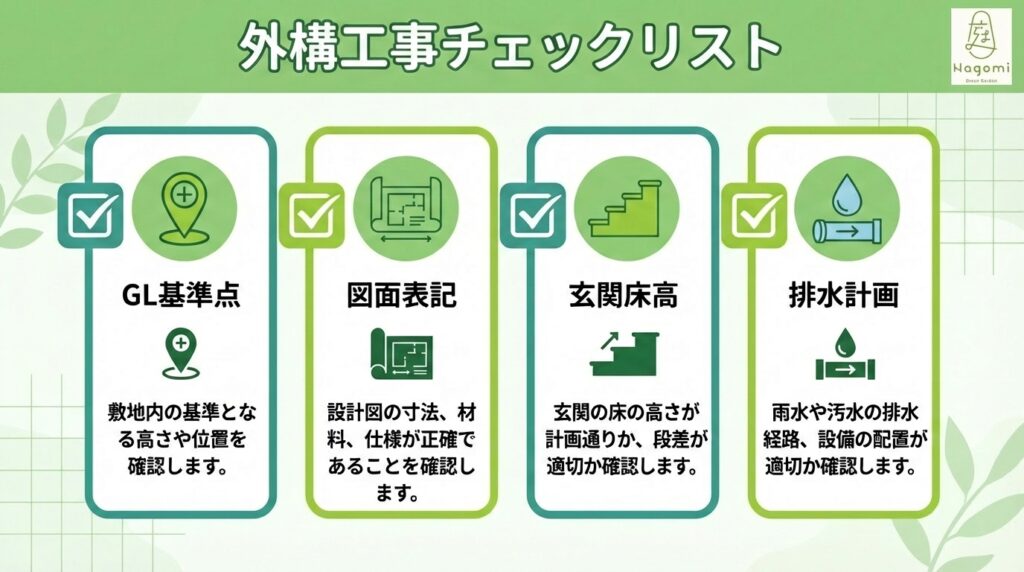

4. 施主が設計打合せで確認すべき基準高さチェックポイント

建物と外構の基準高さのズレを防ぐには、設計段階での確認が不可欠です。多くの施主は図面を受け取るだけで終わりがちですが、基準高さに関する具体的な質問をすることで、完成後のトラブルを回避できます。

4.1. GL基準点の設定根拠を質問する

設計者にGL(グランドライン)基準点をどこに設定したか、その根拠を必ず確認してください。敷地の高低差がある場合、建物配置によって基準点は変わります。「なぜこの位置をGL基準にしたのか」「道路からの高低差はどの程度か」を具体的に聞くことで、外構計画時の高さ設定ミスを防げます。

・GL基準点の設定位置とその根拠の確認

・道路面からの高低差の数値把握

・測量図との整合性チェック

・外構業者への基準点情報の共有方法

また、測量図と照合して実際の地盤高との整合性も確認しましょう。基準点が曖昧だと、外構業者が独自の判断で高さを設定してしまい、建物との高低差が生じる原因となります。

4.2. 建築・外構図面の高さ表記確認

建築図面と外構図面で高さ表記の統一性を確認してください。建築図面では「FL+150」、外構図面では「GL±0」のように異なる基準で表記されている場合があります。両図面の高さ表記が同じ基準点から算出されているか、数値の整合性はとれているかをチェックしましょう。

・建築図面と外構図面の基準点統一

・高さ表記の換算方法確認

・玄関ポーチ・駐車場の高さ整合性

・三者間での共有資料作成

特に玄関ポーチや駐車場の高さ表記は、建物の床高と直接関係するため重要です。表記方法が異なる場合は、換算表を作成してもらい、施主・建築業者・外構業者の三者で共有することが大切です。

4.3. 玄関床高と外構レベルの関係性

玄関床高(1FL)と外構の仕上がりレベルの関係性を数値で把握してください。一般的に玄関床は道路面より30~60cm高く設定されますが、外構の高さ設定によっては玄関ステップが異常に高くなったり、逆に雨水が侵入するリスクが生じます。「玄関床から外構仕上面まで何cmの高低差になるか」「ステップは何段必要か」を具体的に確認しましょう。

・玄関床高と外構レベルの高低差確認

・ステップ段数と踏面・蹴上の寸法

・車庫とアプローチの高低差関係

・雨水侵入防止対策の確認

また、車庫と玄関アプローチの高低差も重要なポイントです。これらの関係性を事前に把握することで、使い勝手の良い外構計画が可能になります。

4.4. 雨水排水計画との整合性確認

建物周りの雨水排水計画と外構の高さ設定が整合しているか確認してください。建物の雨樋や基礎水切りの高さに対し、外構の勾配や排水経路が適切に計画されているかがポイントです。外構が建物より高すぎると雨水が建物に向かって流れ込み、低すぎると排水不良を起こします。

・雨水の流れる方向と排水経路確認

・最終排水先の位置と高さ関係

・外構勾配の適切性チェック

・建物への雨水流入防止対策

「雨水はどの方向に流れる計画か」「最終的な排水先はどこか」「勾配は適切に確保されているか」を図面上で確認し、必要に応じて現地での水勾配シミュレーションを依頼しましょう。排水計画の不備は基準高さのズレを引き起こす主要因の一つです。

5. 建築業者と外構業者間の情報共有不足を解消する連携方法

建物と外構の基準高さズレを防ぐには、建築業者と外構業者の情報共有が不可欠です。多くの現場では両者の連携不足により、施主が想定していた仕上がりと異なる結果になっています。適切な連携システムを構築することで、設計段階から施工完了まで一貫した高さ管理が実現できます。

5.1. 定期的な三者打合せの実施

建築業者、外構業者、施主による三者打合せを月1回以上開催することで、認識のズレを早期発見できます。特に基礎工事完了時と外構工事開始前の2回は必須です。この打合せでは建物の基準高さ、外構計画の高さ設定、玄関ステップの段数を具体的な数値で確認します。

・基礎工事完了時と外構工事開始前の2回は必ず実施

・建物の基準高さを具体的な数値で確認

・外構計画の高さ設定を詳細に検討

・玄関ステップの段数を事前に決定

・議事録作成により決定事項を文書化

議事録を作成し、決定事項を文書化することで後日の認識違いを防げます。施主にとっても設計意図が明確になり、完成後の満足度向上につながります。

5.2. 図面データの共有システム構築

建築図面と外構図面を統合したデータ共有システムを導入することで、リアルタイムでの情報同期が可能になります。クラウドベースのプラットフォームを活用すれば、設計変更が発生した際も即座に関係者全員が最新情報を確認できます。特に基準高さに関わる数値は自動でハイライト表示し、変更履歴も記録します。

・クラウドベースでリアルタイム情報同期を実現

・基準高さ数値の自動ハイライト表示機能

・設計変更の変更履歴を自動記録

・関係者全員への即座の情報共有

・図面の見落としや古い情報による施工ミス削減

これにより図面の見落としや古い情報による施工ミスを大幅に削減できます。システム導入により作業効率も向上し、打合せ時間の短縮効果も期待できます。

5.3. 現場での測量データ共有

建築業者が設定した基準点の測量データを外構業者と共有することで、高さの基準を統一できます。GPS測量機器やレーザーレベルで取得した正確な標高データを、専用アプリで即座に共有します。現場に基準杭を設置し、その座標と標高を両業者が共通認識として持つことが重要です。

・GPS測量機器とレーザーレベルによる正確な測定

・専用アプリでの即座のデータ共有

・現場基準杭の設置と座標・標高の統一

・撮影日時と測定者名の記録でトレーサビリティ確保

・ミリ単位での精密な施工実現

測量データには撮影日時と測定者名を記録し、トレーサビリティを確保します。これにより人為的な測定誤差や伝達ミスを最小限に抑え、ミリ単位での精密な施工が実現できます。

5.4. 施工進捗に応じた情報更新

工事の各段階で基準高さに関する情報を更新し、関係者間で共有することで継続的な品質管理が可能になります。基礎工事完了時、躯体工事完了時、外構工事開始時の3つのタイミングで必ず測定と情報更新を行います。進捗管理システムに高さ情報を入力し、写真付きで記録することで視覚的な確認も可能です。

・基礎工事・躯体工事・外構工事開始時の3段階で更新

・進捗管理システムでの写真付き記録

・変更発生時の24時間以内全関係者通知

・対応策の迅速な協議実施

・工期遅延とコスト増加リスクの軽減

変更が生じた場合は24時間以内に全関係者へ通知し、対応策を協議します。この継続的な情報更新により、施工の最終段階での大きな修正を避けられ、工期遅延やコスト増加のリスクを軽減できます。

6. 弊社の基準高さ設定サポートサービスで実現する安心の家づくり

建物と外構の基準高さのズレは、設計段階での連携不足が主な原因です。弊社では、建築会社と外構業者間の情報共有を円滑にし、施主様が安心して家づくりを進められるよう専門的なサポートを提供しています。

・設計初期段階からの基準高さ統一による工事後変更の回避

・三者間での完成イメージ共有によるトラブル予防

・図面チェックポイントの明確化で確認漏れ防止

・専門知識を活かしたリスク事前洗い出し

これらの包括的なサポートにより、理想の住まいづくりを実現します。

6.1. 設計段階での基準高さ統一支援

建築図面と外構図面で異なる基準高さが設定されることを防ぐため、設計初期段階から両者の基準を統一します。建物の床高(FL)と外構の計画高を照合し、玄関ステップの適切な段数や高さを事前に確定させます。これにより、工事着手後の変更や追加工事を回避できます。

| 統一支援項目 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 基準高さ照合 | 建物FL と外構計画高の整合性確認 |

| ステップ設計 | 玄関周りの段数・高さの事前確定 |

| 勾配計画 | 敷地高低差を考慮した排水勾配設定 |

| 最適提案 | 機能性と美観を両立した基準高さ |

また、敷地の高低差や排水勾配を考慮した最適な基準高さの提案も行い、機能性と美観を両立した設計を実現します。

6.2. 三者間コミュニケーション促進

施主様、建築会社、外構業者の三者間で基準高さに関する認識を共有するための打合せをコーディネートします。図面上の数値だけでなく、実際の使い勝手や見た目の印象についても具体的に説明し、全員が同じ完成イメージを持てるよう支援します。

| コミュニケーション要素 | サポート内容 |

|---|---|

| イメージ共有 | 図面数値と実際の使用感の具体的説明 |

| 動線確認 | 玄関周りの歩行ルート想定チェック |

| 見た目検証 | 完成時の外観バランス事前確認 |

| トラブル予防 | 認識相違による問題の未然防止 |

特に玄関周りの高さ関係については、実際の歩行動線を想定した確認を行い、後々のトラブルを未然に防ぎます。

6.3. 図面チェックポイント提供

建築図面と外構図面を照合する際の重要なチェックポイントをリスト化して提供します。床高(FL)、地盤高(GL)、完成高(FH)などの基準高さ表記の確認方法や、玄関ポーチと外構レベルの整合性を見極める具体的な手法をお伝えします。

| チェック項目 | 確認内容 |

|---|---|

| 基準高さ表記 | FL・GL・FH の数値整合性 |

| レベル確認 | 玄関ポーチと外構の高さ関係 |

| 図面読解 | 高さ関係の正確な理解方法 |

| 整合性判定 | 建築・外構図面間の相違点発見 |

図面の読み方に不安がある施主様でも、要点を絞った確認ができるよう分かりやすく解説いたします。

6.4. 打合せ確認事項リスト活用

基準高さに関する打合せで必ず確認すべき項目をまとめたチェックリストを提供します。玄関ステップの段数と蹴上げ寸法、アプローチの勾配、駐車場との高低差など、完成後に問題となりやすいポイントを事前に整理できます。

| 確認事項 | チェック内容 |

|---|---|

| ステップ仕様 | 段数・蹴上げ寸法の適切性 |

| アプローチ勾配 | 歩行安全性と排水機能 |

| 駐車場レベル | 建物・外構との高低差関係 |

| 排水計画 | 雨水処理と勾配の整合性 |

このリストを活用することで、打合せ漏れを防ぎ、工事後の「思っていたのと違う」という事態を回避できます。

6.5. トラブル予防の専門的アドバイス

過去の事例から導き出したトラブルパターンをもとに、個別の現場に応じた予防策をアドバイスします。特に勾配のある敷地や隣地との高低差が大きい現場では、排水計画との整合性や将来的なメンテナンス性も考慮した提案を行います。

| 予防対策項目 | アドバイス内容 |

|---|---|

| 勾配地対応 | 排水・安全性を考慮した高さ設定 |

| 隣地関係 | 高低差による影響とその対処法 |

| メンテナンス性 | 将来の維持管理を見据えた設計 |

| リスク洗い出し | 専門視点での潜在的問題発見 |

専門知識を活かして、施主様では気づきにくいリスクを事前に洗い出し、安心して工事を進められる環境を整えます。

7. まとめ

建物と外構の基準高さのズレは、設計段階での認識違いや図面間の基準点相違、施工時の測量精度といった要因が複合的に絡むことで発生します。これらのトラブルを未然に防ぐには、GL(グランドライン)の根拠確認や図面の高さ表記統一、現場での基準点マーキングなど、多角的な確認作業が不可欠です。施主自身も打合せ時に積極的に質問し、建築・外構双方の担当者と共通認識を築くことが、安心・安全な家づくりの第一歩となります。基準高さの設定や各種チェックリスト、三者間コミュニケーションのサポートをお求めの方は、弊社の「基準高さ設定サポートサービス」をご活用ください。