高低差のある土地を購入したものの、擁壁工事や造成費用の見積もりを見て「本当にこんなに必要なの?」と疑問を感じていませんか。土地の段差処理には確かにまとまった費用がかかりますが、適切な知識があれば無駄な工事を避け、大幅なコスト削減も可能です。本記事では、造成工事の内訳と相場から擁壁の種類別比較、さらに費用を抑える5つの実践ポイントまで、土地活用を検討中の方が知っておくべき基礎知識を詳しく解説します。

この記事を要約しているyoutube動画はこちら↓

1. 高低差のある土地で発生する造成費用の内訳と相場を徹底解説

高低差のある土地の造成費用は、土工事・擁壁設置・排水設備・地盤改良・法面処理の5つに大別されます。これらの工事は土地の傾斜角度や高低差の大きさによって必要性と費用が決まるため、見積もりの妥当性を判断するには各工事の内容と相場を理解することが重要です。

1.1. 土工事の単価と作業内容

土工事は高低差を解消するための基本工事で、切土(土を削る)と盛土(土を盛る)の2つの作業から構成されます。切土の単価は1立方メートルあたり800〜1,500円、盛土は1,200〜2,000円が相場です。

| 作業内容 | 単価(1立方メートルあたり) |

|---|---|

| 切土(土を削る) | 800〜1,500円 |

| 盛土(土を盛る) | 1,200〜2,000円 |

| 土の処分費 | 3,000〜5,000円 |

作業内容には重機による掘削・運搬・整地が含まれ、土の搬出が必要な場合は処分費として1立方メートルあたり3,000〜5,000円が追加されます。傾斜が急な土地ほど土量が増加し、重機のアクセスが困難になるため単価も上昇します。高低差2メートルの敷地では、土工事だけで50〜100万円程度の費用が発生するケースが一般的です。

1.2. 擁壁設置費用の算出方法

擁壁設置費用は材質・高さ・延長距離の3要素で決まります。コンクリート擁壁の場合、高さ1メートルあたり1メートルの延長で8〜15万円が相場です。計算方法は「擁壁高さ×延長距離×単価」となり、高さ2メートル・延長20メートルの擁壁では320〜600万円程度が目安になります。

| 擁壁の種類 | 単価(高さ1m×延長1mあたり) | 特徴 |

|---|---|---|

| コンクリート擁壁 | 8〜15万円 | 耐久性が高い |

| ブロック擁壁 | 5〜8万円 | 高さ2m以下に限定 |

ブロック擁壁は単価が安く1メートルあたり5〜8万円ですが、高さ制限があるため2メートル以下に限定されます。地盤の状況によっては基礎工事が深くなり、標準的な基礎深度60センチメートルを超える場合は追加費用が発生します。見積もり時は基礎工事費も含めた総額で比較することが重要です。

1.3. 排水設備工事の必要性

高低差のある土地では雨水の適切な排水処理が必須となり、排水設備工事は安全性確保の観点で省略できません。主な工事内容は排水管設置・集水桝設置・側溝工事で、1メートルあたりの費用は排水管が8,000〜15,000円、側溝が12,000〜20,000円です。

| 工事項目 | 単価(1mあたり) | 備考 |

|---|---|---|

| 排水管設置 | 8,000〜15,000円 | 材質により変動 |

| 側溝工事 | 12,000〜20,000円 | コンクリート製が一般的 |

| 集水桝設置 | 5〜10万円/箇所 | サイズにより変動 |

特に擁壁背面には水抜き穴や暗渠排水の設置が法的に義務付けられており、この工事を怠ると擁壁の安定性に深刻な影響を与えます。敷地全体の排水計画では、隣地への雨水流出を防ぐ配慮も必要で、排水先の確保や公共下水道への接続工事も含めて総額50〜150万円程度の予算を見込む必要があります。

1.4. 地盤改良が必要なケース

地盤改良は軟弱地盤や盛土部分の安定性を確保するために実施され、地盤調査結果に基づいて必要性が判断されます。改良が必要となる典型例は、盛土高が2メートルを超える場合や、粘性土・腐植土などの軟弱層が確認された場合です。

| 改良工法 | 単価(1平方メートルあたり) | 適用条件 |

|---|---|---|

| 表層改良 | 3,000〜5,000円 | 軟弱層が浅い場合 |

| 柱状改良 | 15,000〜25,000円 | 中程度の軟弱地盤 |

| 鋼管杭工法 | 20,000〜30,000円 | 深い軟弱層がある場合 |

高低差処理で大規模な盛土を行った敷地では、建物部分だけでなく盛土全体の安定性確保が必要になり、改良範囲が広がることで費用も増加します。地盤改良の省略は将来的な不同沈下リスクを高めるため、専門家の判断に従うことが重要です。

1.5. 法面処理の費用相場

法面処理は切土や盛土で生じた斜面を安定させる工事で、斜面の角度と土質によって工法が決まります。一般的な処理方法は法面シート張りが1平方メートルあたり2,000〜3,500円、植生工が1,500〜2,500円、法枠工が8,000〜12,000円です。

| 処理方法 | 単価(1平方メートルあたり) | 適用場面 |

|---|---|---|

| 法面シート張り | 2,000〜3,500円 | 一般的な斜面保護 |

| 植生工 | 1,500〜2,500円 | 緑化が可能な場合 |

| 法枠工 | 8,000〜12,000円 | 急傾斜の安定化 |

| コンクリート吹付け | 5,000〜8,000円 | 岩盤質の法面 |

斜面勾配が1:1.8(約30度)を超える急傾斜では法枠工やコンクリート吹付けなどの本格的な法面保護が必要になり、費用も大幅に増加します。法面の高さが3メートルを超える場合は構造計算が必要となり、設計費として20〜50万円が追加されます。適切な法面処理を行わないと土砂崩れのリスクが高まるため、安全基準を満たす工法選択が不可欠です。

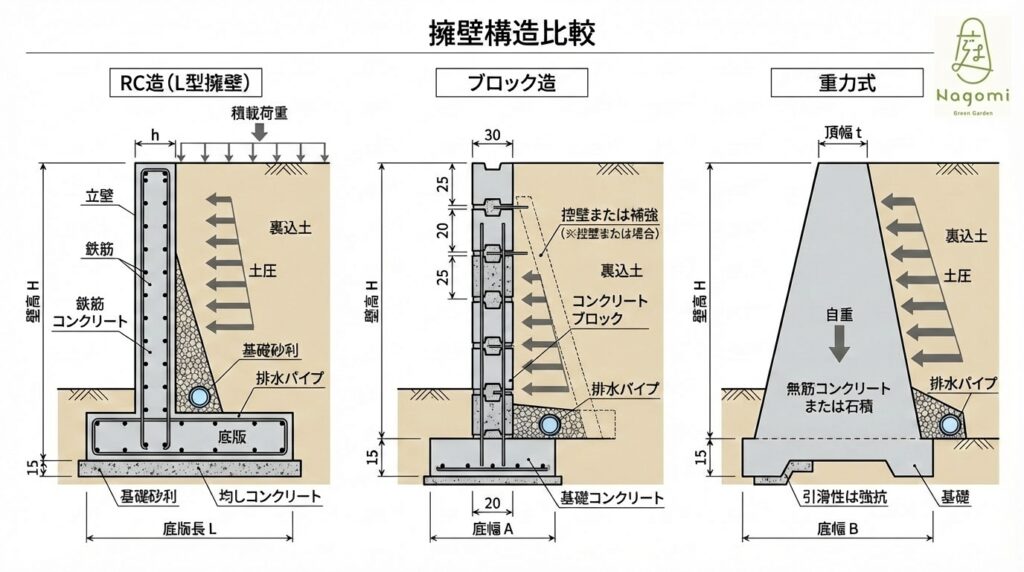

2. 擁壁工事の種類別コスト比較|RC造・ブロック造・重力式の選び方

擁壁工事は構造や工法によって費用が大きく変わります。RC造、ブロック造、重力式それぞれに特徴があり、土地の高低差や地盤条件に応じた適切な選択が重要です。工事費用だけでなく、耐久性や将来のメンテナンス費用も考慮して判断する必要があります。

2.1. RC造擁壁の特徴と費用

RC造擁壁は鉄筋コンクリートで構築される最も強固な擁壁です。高さ2m以上の高低差や軟弱地盤でも安定した施工が可能で、耐用年数は50年以上と長期間使用できます。施工費用は平米あたり3万円から5万円程度と高額ですが、構造計算に基づく設計により安全性が確保されています。

RC造擁壁の主な特徴は以下の通りです:

・高さ2m以上の高低差にも対応可能

・軟弱地盤でも安定した施工が実現

・耐用年数50年以上の長期耐久性

・構造計算による高い安全性

・複雑な形状やデザインにも対応

型枠工事や配筋作業が必要なため工期は長くなりますが、複雑な形状にも対応でき、デザイン性も兼ね備えられます。高低差が大きい土地や長期的な安全性を重視する場合に適しています。

2.2. ブロック造の施工性とコスト

ブロック造擁壁はコンクリートブロックを積み上げて構築する工法です。施工費用は平米あたり1万5千円から3万円程度でRC造より安価に抑えられます。標準化されたブロックを使用するため施工が比較的簡単で、工期短縮が可能です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 施工費用 | 平米あたり1万5千円~3万円 |

| 適用高さ | 2m以下の低い擁壁 |

| 主な用途 | 住宅地境界擁壁、花壇土留め |

| 工期 | RC造より短期間 |

| 制約条件 | 高低差大・地震荷重大の地域は不適 |

高さ2m以下の低い擁壁に適用され、住宅地の境界擁壁や花壇の土留めによく使われています。ただし構造上の制約があり、高低差が大きい場合や地震荷重が大きい地域では適用できません。コストを抑えつつ一定の強度を確保したい場合に選択されます。

2.3. 重力式擁壁の適用条件

重力式擁壁は自重によって土圧に抵抗する構造で、石積みやコンクリートブロックで施工されます。施工費用は平米あたり8千円から2万円程度と最も安価です。勾配が緩やかで土圧が小さい場所に適用され、高低差1m程度の小規模な造成に使われています。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 施工費用 | 平米あたり8千円~2万円 |

| 適用高低差 | 1m程度の小規模造成 |

| 地盤条件 | 安定地盤が必須 |

| 排水対策 | 適切な排水設計が必要 |

| リスク | 軟弱地盤では沈下の危険性 |

地盤が安定している必要があり、軟弱地盤では沈下の危険性があります。また背面の排水処理が重要で、水の浸透により安定性が損なわれる可能性があるため、適切な排水設計が必須です。低コストで済む反面、適用範囲が限定される工法です。

2.4. 工法選択の判断基準

擁壁工法の選択は高低差、地盤条件、安全性要求レベルで決まります。高低差3m以上ではRC造が必須となり、2m以下ならブロック造も選択肢に入ります。地盤調査結果で軟弱地盤が判明した場合、重力式は避けてRC造を選ぶべきです。

工法選択の主な判断基準:

・高低差3m以上:RC造が必須

・高低差2m以下:ブロック造も選択可能

・軟弱地盤:重力式は不適、RC造を選択

・構造計算義務:高さ2m超はRC造が一般的

・予算制約時:段階的造成で高低差分散も検討

建築基準法では高さ2mを超える擁壁は構造計算が義務付けられており、この場合RC造が一般的です。予算に制約がある場合でも安全性を最優先とし、段階的な造成で高低差を分散させる方法も検討できます。長期的な視点で初期費用とメンテナンス費用のバランスを考慮することが重要です。

2.5. 長期メンテナンス費用の比較

RC造擁壁は初期費用は高額ですが、50年間でのメンテナンス費用は最も安く抑えられます。ひび割れ補修程度で済み、大規模な修繕は稀です。ブロック造は20年から30年でブロックの交換が必要になる場合があり、部分的な補修費用が発生します。

長期メンテナンス費用の比較:

・RC造:50年間で最も安価、ひび割れ補修程度

・ブロック造:20~30年でブロック交換が必要

・重力式:10~15年で大規模補修のリスク

・排水不良:沈下や変形による追加費用発生

・生涯コスト:RC造が長期的に最も経済的

重力式擁壁は排水不良による沈下や変形のリスクが高く、10年から15年で大規模な補修が必要になることがあります。トータルコストで比較すると、RC造は初期投資が大きいものの長期的には最も経済的です。メンテナンス頻度や補修規模を考慮した生涯コストでの判断が賢明な選択につながります。

3. 排水計画と土留め工事で失敗しないための基礎知識

高低差のある土地では、雨水処理と土留め構造が外構計画の成否を左右します。適切な排水計画なしに造成を進めると、隣地への水害や地盤沈下のリスクが高まり、後から大規模な修繕工事が必要になる場合があります。 土留め工事も同様で、安全基準を満たさない構造では長期的な安全性に問題が生じます。

排水計画と土留め工事で押さえるべき重要なポイントは以下の通りです:

・事前の地盤調査と水位測定による現状把握

・法的基準を満たす構造計算と設計図書の作成

・施工品質の徹底管理と完成後のメンテナンス計画

・隣地や周辺環境への影響を最小限に抑える配慮

・将来の土地利用変更にも対応できる余裕のある設計

これらの基礎知識を理解することで、安全で長期的に安定した外構工事を実現できます。

3.1. 雨水処理の基本設計

雨水処理では、敷地全体の水の流れを把握して適切な排水ルートを設計することが重要です。高低差がある土地では、上部からの雨水が下部に集中するため、集水面積に応じた排水能力の確保が必要になります。一般的には、10年確率降雨量を基準とした排水計算を行い、側溝や暗渠の断面を決定します。

| 設計要素 | 検討内容 |

|---|---|

| 集水面積 | 敷地全体の勾配と流域を測定し雨水の集中箇所を特定 |

| 排水能力 | 10年確率降雨量に基づく必要排水量の算出 |

| 貯留設備 | 浸透桝や調整池による一時的な雨水貯留の検討 |

| 接続許可 | 道路側溝や河川への排水接続に関する事前協議 |

また、浸透桝や調整池の設置により、一時的な雨水貯留も検討する必要があります。排水先となる道路側溝や河川への接続許可も事前に確認しておくことで、工事後のトラブルを防げます。

3.2. 土留め構造の安全基準

土留め構造は、土圧に対する安全性と長期耐久性を両立させる設計が求められます。擁壁の高さが2メートルを超える場合は構造計算書の提出が義務付けられており、転倒・滑動・支持力に対する安全率を満たす必要があります。

| 安全基準項目 | 要求事項 |

|---|---|

| 構造計算 | 高さ2m超の擁壁は構造計算書提出が必須 |

| 安全率 | 転倒・滑動・支持力に対する法定安全率の確保 |

| 鉄筋配置 | 建築基準法に準拠した配筋と被り厚さの確保 |

| 排水対策 | 背面の水抜き穴と透水層による水圧軽減 |

コンクリート擁壁では、鉄筋の配置や被り厚さも建築基準法に準拠した仕様とします。また、背面の水抜き穴や透水層の設置により、水圧による破壊を防ぐ対策も重要です。施工時は、型枠の精度や打設時の振動締固めなど、品質管理を徹底することで設計通りの性能を確保できます。

3.3. 地下水対策の重要性

地下水位が高い土地では、排水計画に地下水処理を組み込むことが不可欠です。地下水の存在を無視した造成工事では、完成後に建物の不同沈下や擁壁の変位が発生するリスクがあります。

| 対策項目 | 実施内容 |

|---|---|

| 事前調査 | ボーリング調査による地下水位の正確な把握 |

| 排水設備 | 地下排水管や集水井戸の設置検討 |

| 湧水対策 | 切土法面での水抜きボーリングや暗渠排水 |

| 周辺影響 | 地下水流の遮断による近隣への影響評価 |

事前のボーリング調査により地下水位を把握し、必要に応じて地下排水管や集水井戸の設置を検討します。特に切土部分では、法面からの湧水対策として水抜きボーリングや暗渠排水の施工が効果的です。地下水の流れを遮断しないよう、周辺地域への影響も考慮した対策を講じることで、長期的な安定性を確保できます。

3.4. 排水管の配置計画

排水管の配置では、自然勾配を活用した効率的なルート設計が重要です。高低差を利用して重力排水を基本とし、ポンプアップが必要な箇所を最小限に抑えることで維持管理費を削減できます。

| 配置要素 | 設計ポイント |

|---|---|

| 勾配設計 | 自然勾配を活用した重力排水の最大化 |

| 管径設定 | 集水面積と降雨強度から算出し将来変更にも対応 |

| 点検設備 | 適切な間隔での点検口・清掃口の設置 |

| 埋設条件 | 凍結深度以下で他埋設物との離隔距離確保 |

管径は集水面積と降雨強度から算出し、将来の土地利用変更も考慮した余裕を持たせます。また、点検口や清掃口を適切な間隔で設置することで、詰まりや破損時の対応が容易になります。埋設深度は凍結深度以下とし、他の埋設物との離隔距離も確保する必要があります。施工時は管の接続部分の水密性確保と、埋戻し時の適切な転圧により、長期的な機能維持を図ります。

4. 造成費用を大幅に削減する5つの実践的ポイント

高低差のある土地での造成費用は、工夫次第で大幅に削減できます。多くの方が「擁壁工事で数百万円」という見積りに驚かれますが、土地の特性を活かした設計と段階的なアプローチで費用を抑制可能です。 ここでは実際に効果の高い5つのポイントを解説します。

4.1. 土地の高低差を活かした設計

高低差を無理に平坦化せず、段差を活用した設計に変更することで造成費用を大幅に削減できます。例えば、高い部分を駐車場、低い部分を庭として使い分けることで、大規模な土の移動や擁壁工事を避けられます。スキップフロアや段差を活かした外構デザインは、造成費を抑えながら個性的な住環境を実現します。

・高低差を活かした駐車場と庭の使い分けで大規模工事を回避

・スキップフロアの採用で平坦化工事が不要

・段差デザインにより個性的な住環境を実現

・擁壁工事費用の50-70%削減が可能

この設計変更により、擁壁工事費用の50-70%削減が可能になるケースも多く見られます。

4.2. 段階的造成による費用分散

一度に全ての造成工事を行わず、住宅建築時と外構工事時に分けて実施することで、初期費用を大幅に軽減できます。まず住宅建築に必要最小限の造成を行い、外構工事は入居後に段階的に進めることで資金計画に余裕が生まれます。この方法では工事の重複を避け、必要な部分から優先順位をつけて造成できるため、総工事費も10-20%程度削減できる場合があります。

・住宅建築時は必要最小限の造成に限定

・外構工事は入居後の段階的実施で資金計画に余裕

・工事重複の回避により効率的な施工

・優先順位に基づいた計画的な造成実施

段階的アプローチにより、資金負担を分散しながら総工事費の削減も実現できます。

4.3. 既存地形の有効活用

土地本来の地形を最大限活用することで、土の搬出入費用を大幅に削減できます。高い部分の土を低い部分に移動させる「土の場内処理」により、残土処分費と客土購入費の両方を節約できます。 また、既存の樹木や石積みを活用した自然な外構デザインは、新規造成費用を抑えながら趣のある仕上がりを実現します。

・土の場内処理で残土処分費と客土購入費を同時削減

・既存樹木の保存活用で植栽費用を節約

・自然石積みの再利用で材料費を抑制

・地形に沿った設計で大規模造成を回避

この手法により造成費用の30-40%削減が期待できます。

4.4. 工法の最適化による削減

擁壁工法の選択により費用は大きく変わります。コンクリート擁壁ではなく、ブロック積みや自然石積み、場合によっては法面処理で対応することで工事費を抑制できます。土地の高低差や地盤条件に応じて最適な工法を選択することで、安全性を保ちながら費用を20-50%削減できる可能性があります。

・地盤条件に適した工法選択で過剰仕様を回避

・ブロック積みや自然石積みでコスト削減

・法面処理による擁壁工事の代替

・構造計算に基づく適正仕様の採用

地盤調査結果を基に構造計算を行い、過剰な仕様を避けることも重要です。

4.5. 専門コンサルティングの活用

造成工事の専門家に事前相談することで、無駄な工事を避けて適正な費用で計画できます。土木設計の専門家は、地形や地質条件を詳細に分析し、最も経済的な造成プランを提案できます。 また、建築士と連携した一体的な設計により、住宅と外構の造成工事を効率化できます。

・地形・地質条件の詳細分析による最適プラン策定

・建築士との連携で住宅と外構の一体設計

・無駄な工事の事前回避で適正費用を実現

・専門知識に基づく経済的な工法提案

専門家への相談費用は工事費の1-2%程度ですが、結果的に総費用を15-30%削減できるケースが多く見られます。

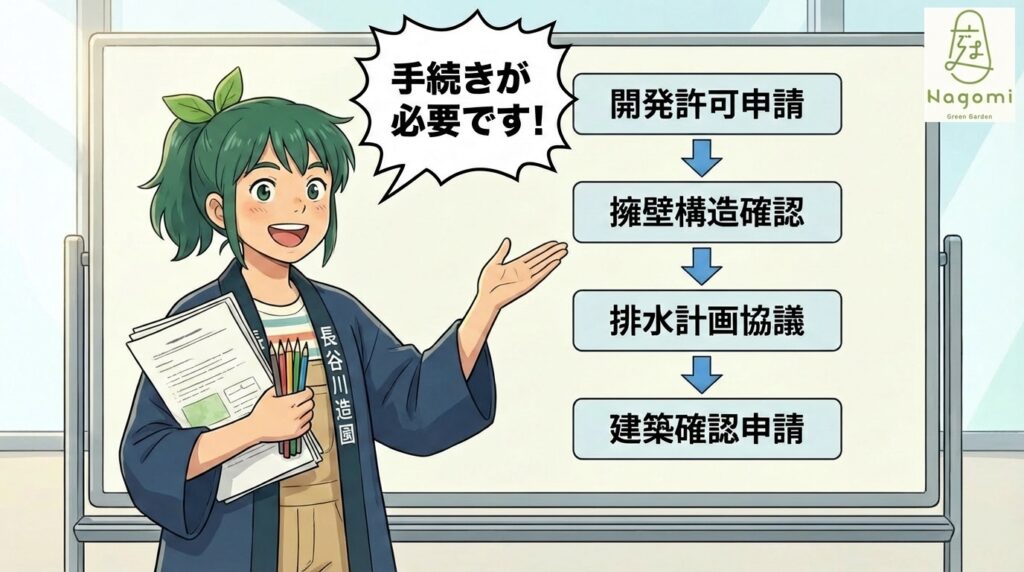

5. 外構計画時に見落としがちな法規制と行政手続きの注意点

高低差のある土地では、擁壁設置や造成工事に関する法規制が複雑に絡み合います。建築確認申請とは別に、開発許可や構造基準への適合が必要になるケースも多く、これらを見落とすと工事の遅延や追加費用が発生するため、事前の法規制確認が成功の鍵となります。事前に必要な手続きを把握し、適切な申請を行うことで、スムーズな外構工事を実現できます。

・建築確認申請とは別に開発許可が必要

・擁壁設置には厳格な構造基準への適合が必須

・排水計画は法的義務として詳細な検討が必要

・手続きの見落としは工事遅延と追加費用を招く

計画段階での行政窓口への相談により、必要な手続きを漏れなく把握し、工期やコストの予測精度を高めることができます。

5.1. 開発許可の申請要件

開発許可は、一定規模以上の土地造成や宅地開発を行う際に必要な手続きです。市街化区域では1,000㎡以上、市街化調整区域では原則すべての開発行為が対象となります。高低差のある土地で大規模な盛土や切土を行う場合、開発許可の取得が工事着手の前提条件となります。

| 項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 対象規模 | 市街化区域:1,000㎡以上、市街化調整区域:全ての開発行為 |

| 必要書類 | 測量図、造成計画図、排水計画図、構造計算書 |

| 審査期間 | 通常1〜3ヶ月程度 |

| 注意点 | 許可前の工事着手は工事停止命令の対象 |

申請には測量図や造成計画図、排水計画図などの詳細な資料が求められ、審査期間は通常1〜3ヶ月程度かかります。許可を得ずに工事を開始すると工事停止命令が出される恐れがあるため、計画段階で行政窓口に相談することが重要です。

5.2. 擁壁の構造基準と確認

擁壁の設置には建築基準法や宅地造成等規制法に基づく厳格な構造基準があります。高さ2mを超える擁壁は構造計算書の提出が義務付けられ、鉄筋コンクリート造の場合は配筋検査も必要です。既存擁壁の建築時期と構造確認は、現行基準適合性判断の重要な判断材料となります。

| 確認項目 | 基準・要件 |

|---|---|

| 高さ2m超の擁壁 | 構造計算書提出義務、配筋検査必要 |

| 昭和56年以前 | 現行基準不適合の可能性大、建て替え検討 |

| 確認申請時 | 構造図面・計算書の提出必須 |

| 調査方法 | 専門家による事前調査が不可欠 |

昭和56年以前の擁壁は現行基準を満たしていない可能性が高く、建て替えや補強工事が必要になることがあります。確認申請時には擁壁の構造図面や計算書の提出が求められるため、専門家による事前調査が不可欠です。

5.3. 排水に関する法的規制

高低差のある土地では、雨水や地下水の適切な処理が法的に義務付けられています。都市計画法では、開発区域内の雨水を安全に流下させる排水施設の設置が必要とされ、既存の水路や下水道への接続許可も求められます。切土や盛土工事では周辺地域への水害防止が法的義務となり、調整池や浸透施設の設置が求められる場合があります。

| 規制内容 | 具体的要件 |

|---|---|

| 排水施設設置 | 開発区域内雨水の安全な流下確保 |

| 接続許可 | 既存水路・下水道への接続許可取得 |

| 調整池設置 | 切土・盛土時の水害防止対策 |

| 背面排水 | 擁壁設置時の地下水処理義務 |

また、地下水の流れを遮断する擁壁設置時には、背面排水や暗渠排水の設置が構造基準で定められています。排水計画は近隣住民への影響も大きいため、事前協議や同意取得が必要な場合も多く、計画段階での十分な検討が重要です。

6. 見積もりの妥当性を見極める|必要な工事と不要な工事の判断基準

高低差のある土地の見積もりには、必要な工事と過剰な工事が混在していることがあります。特に擁壁工事や土工事は金額が大きく、適切な判断が重要です。各工事の妥当性を見極める具体的な判断基準を理解することで、無駄な費用を削減し、適正価格での造成工事が実現できます。ここでは、各工事の妥当性を見極める具体的な判断基準を解説します。

6.1. 過剰な擁壁工事の見分け方

擁壁工事の必要性は、高低差と土質によって決まります。一般的に1メートル以下の高低差なら法面処理で対応可能ですが、業者によっては擁壁を提案する場合があります。見積もりで擁壁高が2メートルを超える場合は、分割して段差を作る方法や、切土・盛土のバランス調整で高さを抑えられないか確認することが重要です。

| 判断項目 | 適正な対応 | 過剰な提案例 |

|---|---|---|

| 高低差1m以下 | 法面処理で対応 | 擁壁工事を提案 |

| 高低差2m超 | 段差分割や高さ調整 | 高い擁壁をそのまま施工 |

| 擁壁構造 | ブロック積み・プレキャスト | 現場打ちコンクリート |

| 土質対応 | 調査結果に基づく適正設計 | 過度に頑丈な仕様 |

また、擁壁の構造も重要で、現場打ちコンクリートではなくブロック積みやプレキャスト製品で対応できるケースも多く、工期短縮とコスト削減が期待できます。土質調査結果と照らし合わせ、過度に頑丈な擁壁が提案されていないかチェックすることが大切です。

6.2. 適正な土工事量の算定

土工事量は、現況測量と計画高さから正確に算出できます。切土量と盛土量のバランスが取れていれば、残土処分費や購入土費用を抑えられます。見積もりで土工事量が異常に多い場合は、設計の見直しで削減可能です。

| 削減方法 | 具体的対策 | 効果 |

|---|---|---|

| 建物配置調整 | 切土量を減らす配置 | 土工事費削減 |

| 庭部分の高さ調整 | 現況に合わせた計画 | 盛土量削減 |

| 境界部分の工事最小化 | 影響範囲を限定 | 隣地トラブル回避 |

| 施工方法比較 | 重機種類・作業効率検討 | 単価最適化 |

例えば、建物配置を調整して切土量を減らしたり、庭部分の高さを現況に合わせることで盛土量を削減できます。また、隣地境界近くの土工事は、境界確定や隣地への影響を考慮する必要があり、工事範囲を最小限に抑える計画が重要です。土工事の単価についても、重機の種類や作業効率によって変わるため、複数の施工方法を比較検討することをお勧めします。

6.3. 排水工事の必要性判断

排水工事の規模は、雨水の流れと土地の勾配で決まります。高低差のある土地では、上部からの雨水処理が特に重要ですが、過剰な排水設備は不要です。まず、既存の側溝や雨水管の位置を確認し、最短ルートで接続できる計画を立てることが費用削減の鍵となります。

| 排水設備 | 必要性 | 判断基準 |

|---|---|---|

| 擁壁背面水抜き | 必須 | 擁壁の安全性確保 |

| 暗渠排水 | 必要 | 地下水処理 |

| 庭全体排水管 | 不要な場合多い | 透水性土質なら表面排水で対応 |

| 集水桝・排水管口径 | 適正化可能 | 雨量・流域面積に基づく設計 |

擁壁背面の水抜き穴や暗渠排水は必須ですが、庭全体に排水管を巡らせる必要はありません。透水性の高い土質なら、表面排水だけで十分な場合も多く、地盤調査結果を参考に判断します。集水桝の数や排水管の口径も、実際の雨量と流域面積に基づいて適正化できるため、設計根拠の説明を求めることが大切です。

6.4. 専門家による見積もり検証

見積もりの妥当性に不安がある場合は、第三者の専門家に検証を依頼することが有効です。土木設計事務所や造成工事に詳しい建築士なら、工事内容と数量の適正性を客観的に判断できます。特に擁壁構造の安全性や排水計画の妥当性は、専門的な知識が必要な分野であり、専門家の意見は工事費削減に直結します。

| 相談先 | 費用 | 対応内容 |

|---|---|---|

| 土木設計事務所 | 数万円程度 | 工事内容・数量の適正性判断 |

| 造成専門建築士 | 数万円程度 | 擁壁・排水計画の妥当性検証 |

| 自治体建築指導課 | 無料 | 基本的な相談対応 |

| 自治体土木課 | 無料 | 技術基準に関する相談 |

検証費用は数万円程度かかりますが、数百万円の工事費削減につながる可能性もあります。また、自治体の建築指導課や土木課でも、基本的な相談に応じてくれる場合があります。複数業者の見積もりを比較する際も、単純な金額だけでなく工事内容の違いを専門家の視点で分析してもらうことで、最適な施工方法を選択できます。

7. まとめ

高低差のある土地の外構計画では、造成費用の内訳や相場を正確に把握することが、無駄な出費を抑える第一歩です。土工事・擁壁設置・排水設備・地盤改良・法面処理など個別の費用項目を理解し、土地の条件や将来の維持管理も見据えた工法選定が重要となります。また、排水計画や行政手続きの見落としは後々のトラブルや追加費用につながるため、基礎知識をもとに適切な対応を心掛けましょう。費用を大幅に削減するためには、既存地形の活用や段階的造成、専門家のアドバイスを上手に活かすことも有効です。最終的には、見積もりの妥当性を自分自身で見極める力を養い、必要な工事と不要な工事をしっかり判断できるようにしましょう。造成や外構計画でお悩みの方は、専門家による無料相談をぜひご活用ください。