マイホームの外構工事でウッドデッキの設置を検討している方にとって、最も気になるのが費用相場と失敗しないための注意点でしょう。素材選びから施工業者の選定まで、知識不足による後悔は避けたいものです。本記事では、天然木と人工木それぞれの費用相場を詳しく解説し、長期的なメンテナンス費用も含めた総合的なコスト比較を行います。さらに、基礎工事の重要性や水はけ対策など、施工時の注意点についても実践的にご紹介します。理想のウッドデッキを適正価格で実現するための参考にしてください。

1. ウッドデッキ設置にかかる費用相場を素材別に徹底解説

ウッドデッキの設置費用は素材選びによって大きく変動します。**天然木と人工木、それぞれの特性と価格帯を把握することで、予算に合った最適な選択が可能になります。**ここでは主要な素材別に1㎡あたりの相場と、実際の施工費込みの総額目安を詳しく解説します。

1.1. 天然木ソフトウッドは1㎡3〜6万円

ソフトウッドは針葉樹系の木材で、SPF材やレッドシダーが代表的です。材料費は1㎡あたり1〜2万円程度と比較的安価ですが、**施工費を含めると3〜6万円が相場となります。**

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 材料費 | 1〜2万円/㎡ |

| 施工費込み総額 | 3〜6万円/㎡ |

| メンテナンス頻度 | 年1〜2回(防腐処理・塗装) |

| 耐用年数 | 5〜10年 |

加工しやすく初期コストを抑えられる一方、定期的な防腐処理やステイン塗装が必要で、メンテナンス頻度は年1〜2回程度です。耐用年数は適切な手入れで5〜10年程度となるため、長期的なランニングコストも考慮して検討することが重要です。

1.2. 天然木ハードウッドは1㎡5〜7万円

ハードウッドはイペやウリンなどの広葉樹系で、耐久性に優れた高級素材です。材料費は1㎡あたり3〜4万円と高めですが、**施工費込みで5〜7万円が一般的な相場です。**

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 材料費 | 3〜4万円/㎡ |

| 施工費込み総額 | 5〜7万円/㎡ |

| メンテナンス頻度 | 年1回(オイル塗装) |

| 耐用年数 | 15〜20年 |

天然の防虫・防腐効果があり、メンテナンスは年1回程度のオイル塗装で済みます。耐用年数は15〜20年と長く、初期投資は高いものの長期的には経済的です。ただし重量があるため基礎工事の強度確保が必要で、その分コストが上がる場合があります。

1.3. 人工木は1㎡3〜7万円

人工木は樹脂と木粉を混合した複合材料で、メンテナンスフリーが最大の特徴です。材料費は品質により1㎡1〜4万円と幅があり、**施工費込みで3〜7万円が相場となります。**

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 材料費 | 1〜4万円/㎡ |

| 施工費込み総額 | 3〜7万円/㎡ |

| メンテナンス頻度 | ほぼ不要 |

| 耐用年数 | 15〜25年 |

色あせや反りが少なく、定期的な塗装や防腐処理は不要です。耐用年数は15〜25年程度で、トータルコストでは最も経済的な選択肢となることが多いです。ただし夏場の表面温度上昇や、天然木特有の質感がない点は考慮が必要です。

1.4. 施工費込みで10㎡30〜60万円

一般的な戸建て住宅のウッドデッキサイズ10㎡(約3m×3.3m)の場合、**総額30〜60万円が相場です。**ソフトウッドなら30〜40万円、人工木で35〜50万円、ハードウッドで50〜60万円程度となります。

| 素材 | 10㎡総額 |

|---|---|

| ソフトウッド | 30〜40万円 |

| 人工木 | 35〜50万円 |

| ハードウッド | 50〜60万円 |

この金額には材料費、基礎工事、組み立て施工、諸経費が含まれます。形状が複雑になったり、階段や手すりを追加する場合は10〜20万円程度の追加費用が発生します。見積もりを取る際は、これらの付帯工事も含めた総額で比較検討することが大切です。

1.5. 基礎工事費は1㎡1〜3万円

ウッドデッキの基礎工事は束石基礎が一般的で、**1㎡あたり1〜3万円が相場です。**地盤の状況や設置場所によって費用は変動し、軟弱地盤の場合は地盤改良で追加費用が発生することがあります。

| 基礎タイプ | 費用相場 |

|---|---|

| 束石基礎 | 1〜3万円/㎡ |

| コンクリート基礎 | 2〜4万円/㎡ |

コンクリート基礎を選択する場合は1㎡2〜4万円程度となり、より強固な基礎が必要なハードウッド使用時に採用されます。基礎工事を怠ると沈下や傾きの原因となるため、適切な工法選択と施工業者の技術力確認が重要なポイントです。

2. 天然木と人工木の特徴比較とメンテナンス費用の違い

ウッドデッキの材質選択は、初期費用だけでなく長期的な維持費用にも大きく影響します。**天然木と人工木にはそれぞれ異なる特徴があり、メンテナンス頻度や費用も変わってきます。** ここでは両者の特徴と維持費用を詳しく比較します。

2.1. 天然木は自然な風合いが魅力

天然木の最大の魅力は、木目の美しさと自然な質感です。特にウエスタンレッドシダーやイペなどの高級材は、経年変化による色合いの変化も楽しめ、住宅の外観に温かみのある印象を与えます。**触り心地も柔らかく、裸足で歩いても快適です。**

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 自然な質感 | 木目の美しさと温かみのある風合い |

| 調湿効果 | 夏場でも表面温度が上がりにくい |

| 価格幅 | 国産杉材8,000円/㎡~高級イペ材20,000円/㎡超 |

また、天然木は調湿効果があり、夏場でも表面温度が上がりにくく、人工木に比べて熱くなりにくい特性があります。ただし、材質によって価格差が大きく、国産杉材なら㎡あたり8,000円程度から、高級なイペ材では㎡あたり20,000円を超える場合もあります。

2.2. 人工木は耐久性とメンテナンス性が優秀

人工木は樹脂と木粉を混合した複合材で、天然木の弱点を克服した素材です。**腐食や虫害に強く、色褪せしにくい特徴があります。** 表面は滑りにくい加工が施されており、雨の日でも安全性が保たれます。

| 特徴 | 詳細 |

|---|---|

| 耐久性 | 腐食・虫害・色褪せに強い |

| 安全性 | 滑りにくい加工で雨天時も安心 |

| 価格帯 | 12,000~18,000円/㎡(天然木中級材相当) |

最近の人工木は天然木に近い質感を再現しており、見た目の違いもかなり縮まっています。価格は㎡あたり12,000~18,000円程度で、天然木の中級材と同程度です。また、反りや割れが起きにくく、施工後の形状安定性も高いため、長期間美しい外観を維持できます。

2.3. 天然木は年1回の防腐処理が必要

天然木のウッドデッキは、美観と耐久性を保つために定期的なメンテナンスが欠かせません。**最も重要なのは年1回の防腐・防虫処理で、専用塗料の塗布が必要です。**

| メンテナンス項目 | 頻度・費用 |

|---|---|

| 防腐・防虫処理 | 年1回・塗料代15,000円(20㎡)、業者依頼50,000~80,000円 |

| サンディング作業 | 2~3年に1回・表面劣化除去と塗料密着性向上 |

| 部分的板交換 | 10年程度で発生・1枚5,000~15,000円 |

20㎡のデッキの場合、塗料代が約15,000円、業者に依頼すれば工賃込みで50,000~80,000円程度かかります。また、2~3年に一度は表面のサンディング作業も必要で、これにより表面の劣化部分を除去し、塗料の密着性を高めます。さらに、部分的な板の交換が10年程度で発生する可能性があり、材料費と工賃で1枚あたり5,000~15,000円程度の費用が発生します。

2.4. 人工木は基本的にメンテナンス不要

人工木の大きなメリットは、ほぼメンテナンスフリーである点です。**防腐処理や再塗装の必要がなく、日常的な掃除は水洗いや中性洗剤での清拭程度で十分です。** 汚れが付着しても表面が滑らかなため、高圧洗浄機を使えば簡単に除去できます。

| メンテナンス項目 | 頻度・費用 |

|---|---|

| 日常清掃 | 水洗い・中性洗剤での清拭のみ |

| 高圧洗浄 | 汚れ除去時・簡単に実施可能 |

| 点検作業 | 5~10年に1回・ビス緩みチェック程度 |

ただし、完全にメンテナンス不要というわけではなく、5~10年に一度程度、ビスの緩みチェックや部材の点検は推奨されます。それでも年間のメンテナンス費用は実質的にゼロに近く、長期的な維持管理の手間と費用を大幅に削減できます。

2.5. 長期的には人工木がコスト効率良好

初期費用とメンテナンス費用を合わせた20年間の総コストで比較すると、人工木の方が経済的です。**天然木の場合、初期費用200,000円のデッキでも、20年間のメンテナンス費用が約400,000円かかり、総額600,000円程度になります。**

| 材質 | 初期費用 | 20年間メンテナンス費用 | 総コスト | 耐用年数 |

|---|---|---|---|---|

| 天然木 | 200,000円 | 400,000円 | 600,000円 | 15~20年 |

| 人工木 | 250,000円 | ほぼ0円 | 270,000円 | 20~30年 |

一方、人工木は初期費用が250,000円程度と高めですが、メンテナンス費用がほぼゼロのため、20年間の総コストは約270,000円に抑えられます。また、人工木は耐用年数が20~30年と長く、天然木の15~20年に比べて長期間使用できる点も経済的メリットといえます。ただし、天然木の自然な美しさや質感を重視する場合は、コスト面だけでなく価値観も含めて検討することが重要です。

3. ウッドデッキ工事で失敗しやすい注意点と対策方法

ウッドデッキ工事は見た目以上に技術的な要素が多く、**施工不良により数年で使用困難になるケースが少なくありません**。特に基礎工事の不備や水はけ対策の不足は、後から修正が困難で高額な再工事につながります。

・基礎工事の手抜きによる傾きや沈下

・不適切な高さ設定による安全性の問題

・水はけ対策不足による腐食の進行

・シロアリ被害による構造的な劣化

ここでは実際の失敗例をもとに、事前に確認すべきポイントと対策方法を解説します。

3.1. 基礎工事の手抜きを防ぐ施工確認

基礎工事の不備は、ウッドデッキの傾きや沈下を招く最も深刻な問題です。束石の設置間隔が広すぎる場合、デッキ材がたわんで歩行時にきしみや揺れが生じます。**適切な束石間隔は90cm以下とし、地面から30cm以上掘り下げて砕石を敷き詰める必要があります**。

| 確認項目 | 適切な基準 |

|---|---|

| 束石間隔 | 90cm以下 |

| 掘削深度 | 地面から30cm以上 |

| 砕石厚 | 10cm以上 |

| 養生期間 | コンクリート基礎の場合7日以上 |

施工前に業者から基礎図面の提示を求め、束石の数量と配置を確認しましょう。また、コンクリート基礎の場合は養生期間を十分に取り、強度が確保されてから上部構造の施工を開始することが重要です。手抜き工事を防ぐため、基礎工事の進捗写真を撮影してもらい、各工程での確認を怠らないよう注意してください。

3.2. 適切な高さ設定で安全性確保

ウッドデッキの高さ設定を誤ると、転落事故や使い勝手の悪化につながります。**地面からの高さが60cm以上になる場合、建築基準法により手すりの設置が義務付けられており、高さ110cm以上の手すりが必要です**。また、室内からの段差が大きすぎると日常的な出入りが困難になり、特に高齢者や小さな子どもには危険です。

| 高さ基準 | 対応内容 |

|---|---|

| 60cm以上 | 手すり設置義務(110cm以上) |

| 室内床面との理想的な段差 | 5~15cm下 |

| ステップ追加の目安 | 段差20cm以上 |

| 安全な踏み面幅 | 30cm以上 |

理想的な高さは室内床面から5~15cm下に設定し、段差を最小限に抑えることです。設計段階で実際に使用する家族全員の身長や動作を考慮し、安全性と利便性のバランスを取った高さ設定を行いましょう。必要に応じてステップの追加も検討し、誰もが安全に利用できる構造にすることが大切です。

3.3. 水はけ対策で腐食リスク軽減

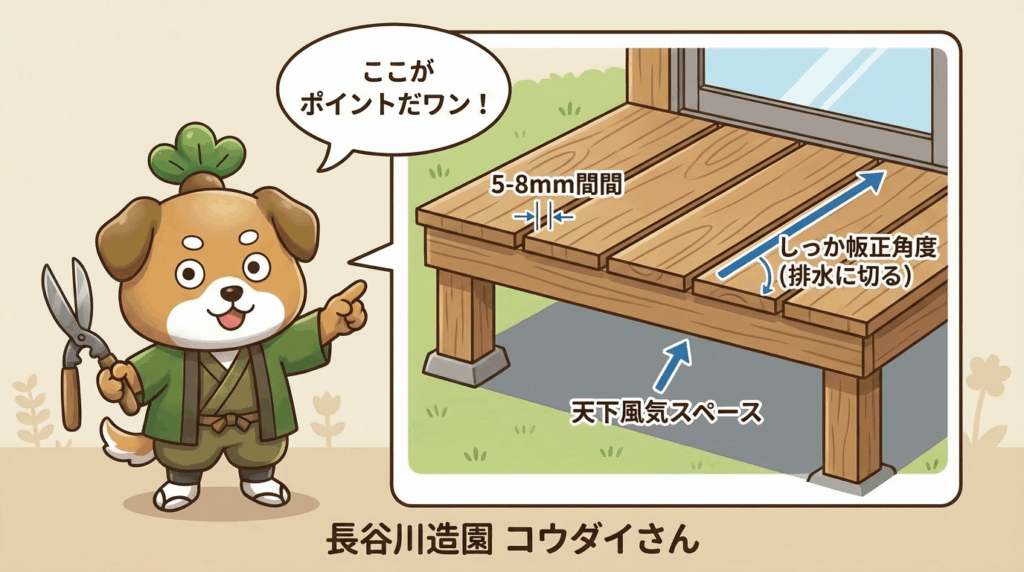

水はけの悪いウッドデッキは、木材の腐食やカビの発生により寿命が大幅に短縮されます。**デッキ材の間隔は5~8mm程度空けて雨水が下に流れるようにし、床下の通風も確保する必要があります**。特に注意すべきは、建物との接続部分での水たまりです。

| 対策項目 | 推奨仕様 |

|---|---|

| デッキ材間隔 | 5~8mm |

| 床下高さ | 地面から30cm以上 |

| 勾配設定 | 1/100以上(建物から離れる方向) |

| メンテナンス頻度 | 高圧洗浄年1~2回、再塗装2~3年毎 |

この部分には適切な勾配をつけ、雨水が建物側に流れ込まないよう排水経路を設計します。また、デッキ下の地面は防草シートを敷いて砕石を敷き詰め、湿気がこもらない環境を作ることが重要です。年に1~2回は高圧洗浄機でデッキ材の汚れを除去し、防腐剤や防カビ剤の再塗装を行うメンテナンスも欠かせません。これらの対策により、ウッドデッキの耐用年数を10年以上延ばすことが可能です。

3.4. シロアリ対策で耐久性向上

シロアリによる被害は、ウッドデッキの構造的な安全性を脅かす深刻な問題です。**特に束柱や大引きなどの構造材が被害を受けると、デッキ全体の倒壊リスクが高まります**。予防策として、防蟻処理済みの木材を使用し、地面から30cm以上の高さを確保して湿気を避けることが基本です。

| 対策方法 | 具体的な内容 |

|---|---|

| 防蟻処理木材の使用 | ACQ処理材またはCCA処理材 |

| 設置高さ | 地面から30cm以上 |

| 周辺環境整備 | 植栽との距離2m以上確保 |

| 定期点検 | 年1回の専門業者による点検 |

また、デッキ周辺の植栽は適度な距離を保ち、シロアリの侵入経路となる木材や段ボールなどの有機物を置かないよう注意しましょう。年1回の専門業者による点検を実施し、蟻道や木屑の発見時は即座に駆除処理を行います。人工木材やアルミ材の使用も選択肢の一つですが、初期費用は高くなるものの長期的なメンテナンス費用を考慮すると経済的な場合があります。

3.5. 当サービスで事前の失敗例チェック

ウッドデッキ工事の失敗を防ぐには、**豊富な施工実績と専門知識を持つ業者選びが不可欠です**。過去の施工例や失敗事例を熟知している業者であれば、お客様の敷地条件や使用目的に応じた最適な提案が可能になります。

・基礎工事の詳細仕様と施工手順の明確な説明

・使用材料の品質保証と防腐・防蟻処理の確認

・施工中の進捗報告と写真による工程確認

・完成後の定期点検とメンテナンスサポート

・施工不良時の保証内容と対応体制

見積もり段階で基礎工事の詳細や使用材料の仕様を明確に提示し、施工中の進捗確認や完成後のメンテナンス方法まで丁寧に説明する業者を選びましょう。また、施工後の保証内容や定期点検サービスの有無も重要な判断材料です。信頼できる業者は、お客様が長期間安心してウッドデッキを使用できるよう、アフターフォローまで責任を持って対応します。複数の業者から相見積もりを取り、価格だけでなく提案内容や対応の質を総合的に評価して選択することをおすすめします。

4. 施工業者選びで後悔しないための見積もり比較ポイント

ウッドデッキの施工業者選びは、**費用対効果と仕上がりの満足度を左右する重要な判断**です。安さだけで選んで後悔するケースも多いため、複数の観点から慎重に比較検討する必要があります。

4.1. 複数業者からの相見積もり取得

最低3社からの見積もりを取得することで、適正価格の把握と業者の対応力を比較できます。見積もり依頼時は同じ条件(サイズ、材質、設置場所など)を伝え、**価格差の理由を必ず確認することが重要**です。

| 確認ポイント | 注意事項 |

|---|---|

| 極端に安い業者 | 材料のグレードを下げている可能性あり |

| 極端に高い業者 | 不要なオプションを含んでいる場合あり |

| 対応スピード | 見積もり提出までの速さで施工時の対応を予測 |

| 現地調査の有無 | 実際に設置場所を確認してから提案する業者を選択 |

見積もり提出までの対応スピードや説明の丁寧さも、施工時の対応を予測する重要な指標となります。現地調査を省略する業者は避け、実際に設置場所を確認してから提案する業者を選びましょう。

4.2. 材料費と施工費の内訳確認

見積書では材料費と施工費が明確に分かれているかを確認し、**曖昧な「一式」表記の業者は避けることが賢明**です。材料費では使用する木材の種類(天然木かウリン、イペなどの硬木か)、厚みや品質グレードを具体的に記載してもらいます。

| 確認項目 | 詳細内容 |

|---|---|

| 材料費 | 木材の種類・厚み・品質グレードを具体的に記載 |

| 施工費 | 基礎工事・組み立て・塗装・清掃費用の内訳 |

| 追加費用 | 発生条件と金額を事前に確認 |

| 地盤調査 | 基礎工事費用の変動要因として重要 |

地盤の状況によっては基礎工事費用が変動するため、現地調査後の正式見積もりを必ず取得してください。透明性の高い内訳を提示する業者ほど、信頼できる施工が期待できます。

4.3. アフターサービス内容の比較

ウッドデッキは設置後のメンテナンスが重要なため、**保証期間とアフターサービス内容を必ず比較することが長期的な満足につながります**。一般的な保証期間は1〜3年ですが、構造部分と塗装部分で期間が異なる場合があります。

| サービス内容 | 確認ポイント |

|---|---|

| 保証期間 | 構造部分と塗装部分で期間が異なる場合あり |

| 定期点検 | サービスの有無と出張費用 |

| 部材交換 | 交換時の工賃設定 |

| 緊急対応 | 自然災害や施工不良時のサポート体制 |

地域密着型の業者であれば、緊急時の対応も期待できるでしょう。保証書の発行や連絡先の明記など、アフターサービスの具体性も評価ポイントです。

4.4. 施工実績と口コミの事前調査

業者のホームページやSNSで過去の施工事例を確認し、**自分の希望に近いデザインや規模の実績があるかをチェックすることで失敗を防げます**。可能であれば実際の施工現場を見学させてもらい、仕上がりの品質を直接確認することをおすすめします。

| 調査方法 | 重要ポイント |

|---|---|

| 施工事例確認 | ホームページやSNSで希望に近い実績をチェック |

| 現場見学 | 実際の仕上がり品質を直接確認 |

| 口コミ調査 | 具体的な体験談が記載されているレビューを重視 |

| 業者の安定性 | 施工年数・従業員数・資格保有状況を確認 |

近隣の知人や工務店からの紹介があれば、より信頼性の高い情報を得られます。施工年数や従業員数、資格保有状況なども、業者の安定性を判断する材料として活用しましょう。

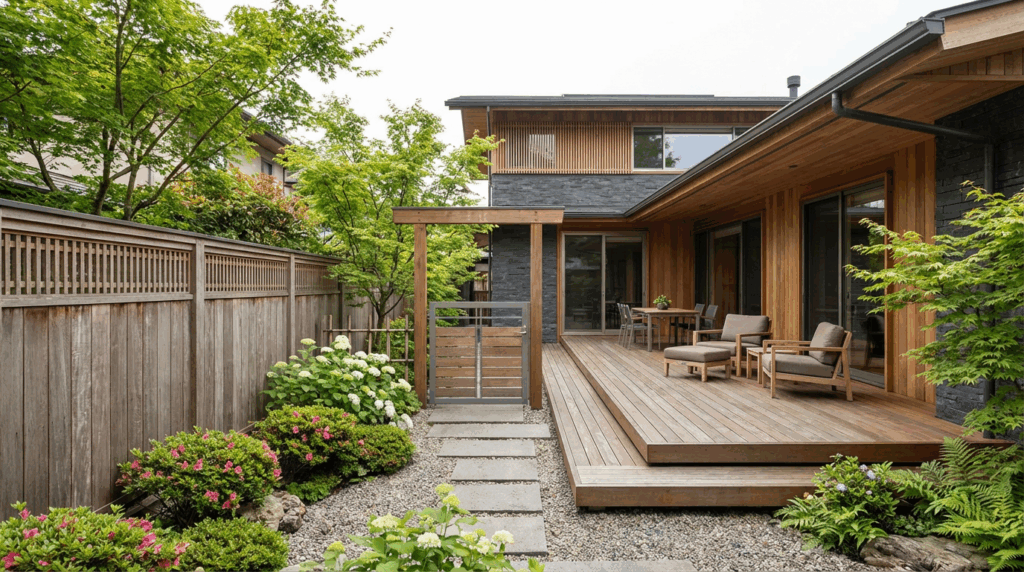

5. エクステリア全体のバランスを考慮したウッドデッキ設計のコツ

ウッドデッキを設置する際は、単体の機能性だけでなく、**住宅全体の外観や庭との調和を重視した設計が重要**です。適切な計画により、統一感のある美しい外構空間を実現できます。

5.1. 住宅外観との調和を重視

ウッドデッキの色味や材質は、建物の外壁や屋根材との調和を最優先に選択しましょう。**外壁の色に合わせたデッキ材選びが、統一感のある美しい外観を作る決め手**となります。

| 外壁タイプ | 適したデッキ材 | 効果 |

|---|---|---|

| 白・グレー系外壁 | ナチュラル色、ダークブラウン系 | コントラストで洗練された印象 |

| レンガ調外壁 | 温かみのある木目調 | 素材感の統一で自然な調和 |

| モダン系外壁 | グレー系、シルバー系 | スタイリッシュで現代的な仕上がり |

屋根の勾配や軒の出に合わせてデッキの高さを調整することで、建物との一体感を演出できます。材質についても、住宅に使われている素材(木材、金属、石材など)の要素を取り入れると、より統一感のある仕上がりになります。

5.2. 庭全体の動線計画を考慮

ウッドデッキは庭の動線の要となる場所に配置することで、使い勝手と美観を両立できます。**日常の動作パターンを分析して最適な位置を決めることが、長期的な満足度を左右**します。

| 動線の種類 | 配置のポイント | 注意事項 |

|---|---|---|

| リビングからの出入り | 掃き出し窓の直前に設置 | 段差を最小限に抑える |

| 洗濯物干し場への移動 | 最短距離でアクセス可能 | 水はけの良い位置を選ぶ |

| 庭園への移動 | 庭の景観を楽しめる向き | 植栽との距離感を考慮 |

既存の植栽や将来的な庭造りプランとの兼ね合いも重要です。高木の成長を見込んだ配置や、季節の花壇との距離感を考慮することで、長期的に満足できる空間設計が実現します。階段やスロープの位置も動線に大きく影響するため、家族の年齢構成や身体状況も考慮に入れて計画しましょう。

5.3. 使用目的に合わせたサイズ選定

ウッドデッキのサイズは、想定する使用シーンに基づいて決定することが失敗を避ける鍵です。**用途に応じた適切なサイズ選びが、コストパフォーマンスと使い勝手を両立させる重要なポイント**となります。

| 使用目的 | 推奨サイズ | 必要な機能 |

|---|---|---|

| BBQ・家族団らん | 3m×2m以上 | テーブルセット4人分の余裕 |

| 洗濯物干し専用 | 1.5m×1.5m程度 | 物干し竿設置スペース確保 |

| 子どもの遊び場 | 2m×2m以上 | 安全な手すり設置 |

将来的な家族構成の変化や用途の拡張も見越して、少し余裕のあるサイズを選択することをおすすめします。予算との兼ね合いもありますが、後から拡張するよりも初期に適切なサイズで施工する方が結果的にコストを抑えられます。

5.4. 隣家からの視線対策も配慮

プライベート空間としてウッドデッキを活用するには、隣家からの視線を遮る工夫が不可欠です。**目隠しフェンスや格子、植栽を組み合わせることで、圧迫感を与えずに適度なプライバシーを確保**できます。

| 目隠し方法 | 高さの目安 | メリット |

|---|---|---|

| 目隠しフェンス | 1.2m~1.8m | 確実なプライバシー確保 |

| ルーバータイプ | 1.5m前後 | 風通しと開放感を両立 |

| 植栽による目隠し | 成長後2m程度 | 自然な美観と季節感 |

完全に遮るのではなく、風通しや開放感を残すルーバータイプや間隔を空けた板材を使用することで、快適性とプライバシーを両立できます。隣家との良好な関係を保つためにも、事前に相談し、お互いにとって最適な解決策を見つけることが大切です。

6. 長持ちするウッドデッキにするための基礎工事と施工品質チェック

ウッドデッキの耐久性は、表面に見える仕上がりよりも**基礎工事の品質に大きく左右される**ため、施工時の品質管理が重要です。適切な基礎工事と施工品質管理により、10年以上の長期使用が可能になる一方、手抜き工事では数年で傾きや腐食が発生する可能性があります。

・束石設置の位置精度と水平確認

・防湿対策と通気性の確保

・構造材接合部の強度チェック

・完成後の安全性最終確認

これらの工程を適切に実施することで、長期間安心して使用できるウッドデッキを実現できます。ここでは施工時に必ずチェックすべき重要なポイントを解説します。

6.1. 束石設置の精度と水平確認

束石は **ウッドデッキ全体の荷重を支える重要な基礎部分**です。設置位置のズレや水平の狂いは、完成後のデッキ面の歪みや構造材への過度な負荷につながります。

| チェック項目 | 確認内容 | 許容範囲 |

|---|---|---|

| 設置位置 | 設計図通りの正確な配置 | 誤差5mm以内 |

| 水平精度 | 各束石間の高低差 | 5mm以内 |

| 地盤状況 | 沈下や不同沈下の可能性 | 地耐力確認必須 |

束石設置では、まず設計図通りの正確な位置に配置されているかを測定器で確認します。次に水平器を使用して各束石の高さが揃っているかをチェックし、必要に応じて調整材で微調整を行います。特に地面の傾斜がある場所では、束石間の高低差が5mm以内に収まるよう精密な調整が求められます。施工業者が水平確認を怠ると、後々のメンテナンス費用が大幅に増加するため、この工程での妥協は禁物です。

6.2. 防湿対策と通気性の確保

地面からの湿気は**ウッドデッキの天敵であり、適切な防湿対策なしでは木材の腐食が急速に進行**します。まず地面と構造材の間に十分な高さ(最低30cm以上)を確保し、湿気の直接接触を防ぎます。

| 対策項目 | 具体的な方法 | 効果 |

|---|---|---|

| 高さ確保 | 地面から30cm以上の空間 | 直接湿気接触の防止 |

| 防湿処理 | 防湿シート・樹脂パッキン設置 | 毛細管現象の遮断 |

| 通気確保 | 通気口・格子フェンス設置 | 湿気滞留の防止 |

さらに束石と大引きの接触面には防湿シートや樹脂製のパッキンを挟み、毛細管現象による湿気の上昇を遮断します。デッキ下の通気性確保も重要で、周囲に通気口を設けたり、格子状のフェンスを設置したりして空気の流れを作ります。湿気が滞留しやすい北側や日陰部分では、特に入念な通気計画が必要です。これらの対策により、木材の含水率を適正レベルに保ち、カビや腐朽菌の繁殖を防げます。

6.3. 構造材の接合部強度チェック

ウッドデッキの安全性は、**構造材同士の接合部強度で決まる**ため、適切な金具とボルトによる確実な固定が不可欠です。大引きと束柱の接合では、専用金具やボルトによる確実な固定が必要で、釘だけの簡易的な接合は避けるべきです。

| 接合部位 | 使用金具・ボルト | 締付トルク | 注意点 |

|---|---|---|---|

| 大引き・束柱 | コーチスクリュー | 規定値遵守 | 釘のみ接合は禁止 |

| 手すり部分 | ラグスクリュー | 強度計算に基づく | 補強材追加検討 |

| 階段接合 | 専用金具 | 建築基準法準拠 | 重大事故防止 |

接合部には適切なサイズのコーチスクリューやラグスクリューを使用し、規定のトルクで締め付けます。特に人の荷重が集中する手すり部分や階段の接合は、建築基準法に基づいた強度計算を行い、必要に応じて補強材を追加します。施工完了後は、各接合部を目視と触診で確認し、ガタつきや異音がないかをチェックします。接合部の強度不足は重大な事故につながる可能性があるため、専門業者による入念な検査が不可欠です。

6.4. 完成後の安全性最終確認

ウッドデッキ完成後は、**実際の使用を想定した安全性確認**を行い、長期間安心して使用できる品質を保証します。まずデッキ面全体を歩行し、床板のたわみや異音、ガタつきがないかを確認します。

| 確認箇所 | チェック内容 | 基準値・規定 |

|---|---|---|

| デッキ面 | たわみ・異音・ガタつき | 歩行時の異常なし |

| 手すり | 強度・高さ・間隔 | 建築基準法適合 |

| 階段 | 蹴上げ・踏み面・滑り止め | 寸法統一・安全対策 |

| 排水 | 勾配・雨水処理 | 滞留防止構造 |

手すりがある場合は、大人が体重をかけても十分な強度があるかを検証し、高さや間隔が建築基準法に適合しているかもチェックします。階段部分では、蹴上げと踏み面の寸法が統一されており、滑り止め対策が適切に施されているかを確認します。さらに、排水勾配が適切に取られており、雨水が滞留しない構造になっているかも重要な確認項目です。これらのチェックを怠ると、使用開始後に安全上の問題が発生し、追加工事や損害賠償のリスクを負うことになります。

7. オプション追加時の費用目安と必要性の判断基準

ウッドデッキの基本工事費に加えて、屋根やフェンスなどのオプション追加を検討する方は多くいらっしゃいます。これらのオプションは機能性や安全性を向上させる一方で、**費用も相応に発生するため、本当に必要かどうかの判断が重要**です。ここでは主要なオプションの費用相場と選択基準をご紹介します。

7.1. 屋根設置は15〜20万円追加

ウッドデッキに屋根を設置する場合、**15〜20万円程度の追加費用が発生**します。屋根の種類によって価格は変動し、ポリカーボネート製の簡易屋根なら15万円前後、アルミ製のしっかりした屋根なら20万円以上になることもあります。

| 屋根の種類 | 費用目安 | 特徴 |

|---|---|---|

| ポリカーボネート製 | 15万円前後 | 軽量で透明性があり開放感を保てる |

| アルミ製 | 20万円以上 | 耐久性が高く本格的な仕上がり |

| テラス屋根 | 18〜25万円 | 雨樋付きで機能性重視 |

屋根設置の判断基準は、雨天時の利用頻度と洗濯物干し場としての活用予定です。梅雨時期でも屋外空間を楽しみたい方や、天候に左右されずに洗濯物を干したい方には有効な投資といえるでしょう。ただし、屋根があることで開放感が減る点も考慮が必要です。

7.2. フェンスは1mあたり1.5〜4万円

フェンス設置は**1mあたり1.5〜4万円が相場**で、素材や高さによって価格が大きく変わります。アルミ製の基本的なフェンスなら1.5〜2万円、木製や装飾性の高いデザインなら3〜4万円程度です。

| フェンス素材 | 1mあたり費用 | 特徴 |

|---|---|---|

| アルミ製基本タイプ | 1.5〜2万円 | メンテナンス不要で耐久性が高い |

| 木製 | 2.5〜3.5万円 | ウッドデッキとの統一感がある |

| 装飾性重視デザイン | 3〜4万円 | 見た目が美しく高級感がある |

フェンスの必要性は、隣家との距離や道路からの視線を遮りたい度合いで判断します。特に住宅密集地や道路沿いの立地では、プライバシー確保のために設置を検討する価値があります。一方で、庭全体の開放感を重視する場合や、隣家との関係が良好で視線が気にならない環境では、必ずしも必要ではありません。

7.3. ステップは1段2〜5万円

ウッドデッキへのステップ設置は、**1段あたり2〜5万円が目安**です。基本的な木製ステップなら2〜3万円、手すり付きや幅広タイプなら4〜5万円程度になります。

| ステップタイプ | 費用目安 | 適用場面 |

|---|---|---|

| 基本木製ステップ | 2〜3万円 | 標準的な昇降に十分 |

| 手すり付き | 4〜5万円 | 高齢者や小さなお子様がいる家庭 |

| 幅広タイプ | 3.5〜4.5万円 | 複数人での同時利用を想定 |

ステップの必要性は、デッキの高さと利用者の年齢層で判断しましょう。地面から40cm以上の高さがある場合や、高齢者や小さなお子様が利用する場合は安全性の観点から設置をおすすめします。逆に30cm以下の低いデッキで、利用者が健康な成人のみであれば、必須ではない場合もあります。

7.4. 床下囲いは1間1〜2.5万円

床下囲いは**1間(約1.8m)あたり1〜2.5万円で設置**できます。格子状のシンプルなデザインなら1〜1.5万円、パネル式や装飾性の高いものなら2〜2.5万円程度です。

| 床下囲いタイプ | 1間あたり費用 | メリット |

|---|---|---|

| 格子状シンプル | 1〜1.5万円 | 通気性を保ちながら目隠し効果 |

| パネル式 | 1.8〜2.2万円 | しっかりとした遮蔽効果 |

| 装飾性重視 | 2〜2.5万円 | 外観の美しさを向上 |

床下囲いの主な目的は、デッキ下への小動物の侵入防止や見た目の向上です。猫や小動物がデッキ下に住み着くことを防ぎたい場合や、デッキ下の配管や基礎部分を隠してすっきりとした外観にしたい場合に有効です。ただし、メンテナンス時のアクセスが制限される点も考慮して判断することが大切です。

8. 「緑庭 和み」だからできること

ウッドデッキの設置は、単に木材を並べるだけではなく、基礎工事や水はけ対策、安全性への配慮など多くの専門知識が求められます。緑庭 和み(長谷川造園)は、福井県の気候や地盤特性を熟知し、造園と土木の両方の経験を持つ数少ない専門業者です。そのため、天然木から人工木まで幅広い素材選びの提案はもちろん、豪雪地帯特有の積雪や湿気に強い構造計画まで含めた施工が可能です。さらに、一級建築士をはじめとした専門スタッフが在籍しており、建築基準法に準拠した安全性とデザイン性の両立を徹底。施工中は基礎工事の写真記録や進捗報告を行い、透明性の高い工事を実現します。完成後も定期点検やメンテナンス相談に対応し、長く安心して使える空間をお約束します。地域に根ざし、多くの公共工事や庭づくりを手がけてきた実績を活かし、ご家族の暮らしに寄り添った「後悔しないウッドデッキづくり」を提供できるのが、緑庭 和みの最大の強みです。

9. まとめ

ウッドデッキの設置を検討する際は、素材ごとの費用相場やメンテナンスコスト、施工時の注意点をしっかり押さえておくことが重要です。天然木と人工木では初期費用やランニングコスト、維持管理の手間に大きな違いがあり、ご自身のライフスタイルや予算、エクステリア全体のデザインとの調和を考えて選ぶことが失敗しないポイントです。また、基礎工事や施工品質、オプションの追加費用も見積もり段階で明確にしておくことで、後々のトラブル回避につながります。複数業者での見積もり比較や実績・口コミの確認も怠らず、安心して長く使えるウッドデッキを実現しましょう。ウッドデッキ設置の具体的な費用や工事の流れ、素材選びのご相談は、エクステリア専門の当サービスで承っています。ぜひ お問い合わせください。